Bijan Moini studierte Jura und Politikwissenschaften in München und Paris. Seit März arbeitet er als Syndikusrechtsanwalt bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte und leitet das dortige Legal Team. Dieser Text ist ein gekürzter Abdruck von Moinis Keynote auf der Konferenz „75 Jahre Grundgesetz – Anspruch, Wirklichkeit und Zukunft“ am 23. Mai.

In meiner Studienzeit sagte unser Staatsrechtslehrer mal, eine Verfassung könne streng genommen aus nur einem einzigen Artikel bestehen: einer Regelung des Gesetzgebungsverfahrens. Alles weitere könne aus diesem Verfahren hervorgehen – wie der Staat aufgebaut sein solle, welche Grundsätze er sich gebe. Stellen wir uns das einmal vor: ein Land ohne Grundgesetz. Wie hätte es ausgesehen? Was hätte gefehlt?

In diesem Land wären alle Pfeiler unseres Staates durch einfache Gesetze errichtet worden, also kraft einfacher Mehrheit im Parlament: die föderale Struktur, das parlamentarische System mit Bundestag und Bundesrat, die doppelte Exekutive aus Bundeskanzler und Bundespräsident, die Justiz. Ein Bundesverfassungsgericht hätte es vielleicht trotzdem gegeben, aber sein einziger Zweck wäre die Kontrolle des Gesetzgebungsverfahrens gewesen.

Unter dem Eindruck des Nationalsozialismus hätte die Bundesrepublik Deutschland zum Zeitpunkt ihrer Gründung ohne das Grundgesetz vermutlich ähnlich ausgesehen wie mit ihm. Wahrscheinlich hätte sich der Parlamentarische Rat, der binnen neun Monaten das Grundgesetz erarbeitete, auf dieselben eben genannten Pfeiler geeinigt, ganz unabhängig davon, ob sie im Grundgesetz oder eben in einfachen Gesetzen gestanden hätten. Denn die Mehrheitsverhältnisse in dem Gremium waren glücklicherweise so ausgeglichen, dass SPD und Union zur Zusammenarbeit gezwungen waren.

Deshalb stimmten am 8. Mai 1949 immerhin 53 Ratsmitglieder für die Annahme des Grundgesetzentwurfs und nur 12 dagegen. Und es stimmten ihm auch mehr als die notwendigen zwei Drittel der westdeutschen Landesparlamente zu; alle nämlich außer dem bayerischen Landtag, der es mit 101 zu 63 Stimmen ablehnte.

„Die Todesstrafe ist abgeschafft“

Aber selbst wenn die Mehrheitsverhältnisse dazu geführt hätten, dass die Bundesrepublik Deutschland vor 75 Jahren ohne Grundgesetz so ausgesehen hätte wie mit ihm – wie wäre es danach weitergegangen? Einen wichtigen Test hätte es vermutlich schon sehr früh gegeben. „Die Todesstrafe ist abgeschafft“, lautet Artikel 102 des Grundgesetzes. Über 16.000 Menschen wurden während der NS-Zeit aufgrund von Strafgerichtsurteilen hingerichtet. In den 50 Jahren zuvor waren es nur etwa 400 gewesen. Vor diesem Hintergrund fand auch die Abschaffung der Todesstrafe eine Mehrheit im Parlamentarischen Rat – obwohl 74 Prozent der Deutschen sie im Herbst 1948 noch für richtig hielten.

Schon kurze Zeit nach Inkrafttreten des Grundgesetzes – und danach immer wieder – wurde die Wiedereinführung der Todesstrafe gefordert. In den 50er-Jahren gab es fünf Gesetzesinitiativen dazu. Auch in den 60er-Jahren warben für sie so prominente Politiker wie der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer und der damalige Bundesjustizminister Richard Jaeger – den der SPD-Haudegen Herbert Wehner deshalb liebevoll „Kopf-ab-Jaeger“ nannte. Der ehemalige SA-Mann Jaeger hatte übrigens noch 1951 an die Westalliierten appelliert, auf „die Stimme des Herzens“ zu hören und von der Vollstreckung der Todesurteile gegen eine Reihe von NS-Kriegsverbrechern abzusehen.

Es ist gut möglich, dass eine dieser Initiativen zur Wiedereinführung der Todesstrafe zum Erfolg geführt hätte. Denn während sich das Grundgesetz nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat ändern lässt, hätte ohne das Grundgesetz für die Wiedereinführung im Strafgesetzbuch eine einfache Mehrheit im Bundestag genügt. Vielleicht hätte Deutschland dann auch nicht jene Zusatzprotokolle zur Europäischen Menschenrechtskonvention unterzeichnet, die die Todesstrafe später verboten.

Wahlrecht, Gewaltenteilung, Exekutivgefüge

Ohne das Grundgesetz hätte auch das Wahlrecht beliebig geändert werden können. Es wäre der jeweils herrschenden Partei ein Leichtes gewesen, durch Änderungen des Wahlsystems ihre künftigen Wahlerfolge zu sichern. Vielleicht hätte einige Zeit noch der Eindruck des Dritten Reichs nachgewirkt und die Regierenden wären davor zurückgeschreckt; aber hätten sie diesen Verlockungen wirklich über Jahrzehnte hinweg standgehalten? Hätten sie es insbesondere zugelassen, dass sich neue Parteien in die Parlamente kämpften?

Dasselbe gilt für die vertikale Gewaltenteilung im Föderalismus: Ohne die verfassungsrechtliche Garantie der Gliederung Deutschlands in Bund und Länder hätte flugs auch ein Zentralstaat errichtet werden können, wenn auch vielleicht nicht sofort und nicht formal, so aber doch faktisch durch einen schrittweisen Abbau von Länderkompetenzen.

Auch die doppelte Exekutive hätte zur Disposition gestanden. Vielleicht hätten wir wie in Russland oder der Türkei einen Wechsel an Befugnissen zwischen Kanzlerin und Präsident erlebt. Mal hätte das eine Amt das andere dominiert, mal wäre es umgekehrt gewesen.

Ohne das Grundgesetz hätten auch die Grundrechte gefehlt

Das institutionelle Gefüge hätte aber auch standhalten können. Immerhin waren die beherrschenden politischen Strömungen der Nachkriegsjahrzehnte einigermaßen gleichstark. Hätte eine die andere durch geschickte Rechtssetzung marginalisiert, wäre wohl heftiger Protest ausgebrochen. Autokratische Verhältnisse hätten die westlichen Besatzungsmächte kaum zugelassen. Und die Abgrenzung zur undemokratischen Deutschen Demokratischen Republik hätte sicher ebenfalls eine Rolle gespielt.

Aber welches Schicksal hätte die Rechte des Individuums ereilt? Denn ohne das Grundgesetz hätten auch die Grundrechte gefehlt – und das Gericht, das über ihre Einhaltung wacht.

Das Bundesverfassungsgericht hat immer wieder staatliches Handeln eingefangen und eingefordert, gestützt auf die Grundrechte des Grundgesetzes. Zum Beispiel 1953, als es den Bundestag dazu ermahnte, das Versprechen des Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes zu erfüllen: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ Erst 1958 justierte das Gleichberechtigungsgesetz die Rollenverteilung in Ehe und Familie neu, ohne sie allerdings aufzugeben.

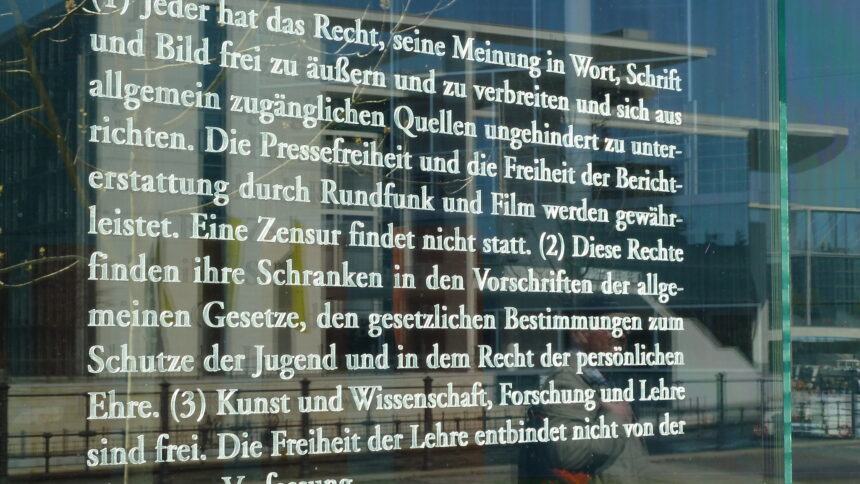

Das Lüth-Urteil aus demselben Jahr würde bitterlich fehlen. Es kam zu dem Schluss, dass der Aufruf zum Boykott eines Filmes des NS-Regisseurs Veith Harlan von der Meinungsfreiheit gedeckt sein könne, dass also Grundrechte auch auf die Rechtsverhältnisse zwischen Privaten einwirkten. Das gab den Auftakt für eine äußerst feingliedrige und vor allem liberale Rechtsprechung zur Meinungsfreiheit.

Bundesverfassungsgericht: staatliches Handeln einfangen

1961 stoppte das Bundesverfassungsgericht das sogenannte Adenauer-Fernsehen, also den Versuch der Bundesregierung, einen eigenen, von ihr kontrollierten Fernsehsender zu gründen. Die vielen weiteren sogenannten Rundfunkurteile sicherten dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk seine Existenz, Finanzierung und politische Unabhängigkeit.

1969 zwang das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber zur weitgehenden rechtlichen Gleichstellung von nichtehelichen mit ehelichen Kindern. 1977 urteilte es, dass lebenslange Freiheitsstrafen zwar mit der Menschenwürde vereinbar seien, aber nur, wenn den Verurteilten eine Chance verbleibe, je die Freiheit zurückzuerlangen.

Unser ganzes modernes Datenschutzrecht hätte es ohne das Volkszählungsurteil von 1983 nicht oder jedenfalls nicht in dieser Weise gegeben. Es würden sicher sehr viel mehr Menschen ohne oder aus zu geringem Anlass deutlich intensiver überwacht. Und auch die europäische Datenschutz-Grundverordnung, die weit über die EU hinaus wirkt, wäre nicht vorstellbar ohne den Einfluss der deutschen Datenschutzdogmatik.

Ohne Grundgesetz hätte das Bundesverfassungsgericht das Recht, sich frei zu versammeln, nicht prägen und stärken können. Und es hätte nicht seit der Jahrtausendwende schrittweise die Rechte von Nicht-Cis-Heteros gestärkt.

Wie viele Meinungen wären unterdrückt worden?

Vielleicht hätte ohne ein starkes Bundesverfassungsgericht am allermeisten die schlichte Erwartung gefehlt, dass es einschreiten würde. Wie viele unverhältnismäßige Einschränkungen der Freiheit hätten wir wohl in den vergangenen 75 Jahren erlebt, wenn nicht Parlament und Exekutive, aber auch die Fachgerichte mit seinem Urteil hätten rechnen müssen? Wie viele Meinungen wären unterdrückt, wie viele Marginalisierte diskriminiert, wie viele Nichtkonforme aus dem öffentlichen Dienst entfernt, wie viele Parteien und Vereine verboten, wie viel Überwachung zugelassen und wie viele unmenschliche Strafen verhängt worden?

Natürlich gab es seit 1959 den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), der spätestens seit Ende der 90er-Jahre eine große Bedeutung erlangt hat. Er spielt für die deutsche Rechtspraxis nur eine verhältnismäßig geringe Rolle – auch weil das Bundesverfassungsgericht umfassenden Grundrechtsschutz gewährt. Zumindest in der Regel.

Das Gericht hatte nämlich 1957 die Bestrafung bestimmter homosexueller Handlungen auf Grundlage von § 175 des Strafgesetzbuchs für verfassungsgemäß gehalten, hatte 1975 die am DDR-Recht orientierte Fristenregelung für Schwangerschaftsabbrüche für verfassungswidrig erklärt und die nachträgliche Verlängerung der Sicherungsverwahrung 2004 wiederum für verfassungskonform.

Trotzdem bietet das Gericht ein hohes Schutzniveau. In Ländern ohne vergleichbaren Rechtsschutz fällt der EGMR sehr viel häufiger sehr viel weiterreichende Urteile. Allerdings werden diese Urteile zum Beispiel in der Türkei oder – bis zu seinem Ausschluss aus dem Europarat im Jahr 2022 – in Russland auch deutlich seltener umgesetzt. Gerade wenn sie einen politischen Hintergrund haben.

Zivilgesellschaft wäre mehr dem Staat ausgeliefert

Ohne das Grundgesetz hätte auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), für die ich arbeite, zahlreiche Gerichtsentscheidungen nicht erstreiten können, die staatliche Überwachung eingrenzten, Diskriminierung verringerten oder das menschenwürdige Existenzminium besser sicherten. Überhaupt wäre die Zivilgesellschaft insgesamt sehr viel mehr dem Staat ausgeliefert, könnte viel schlechter aus eigener Initiative die Verhältnisse beeinflussen, ob durch Wort, Tat oder eben vor Gericht.

Es wäre also gut möglich, dass wir ohne das Grundgesetz in Deutschland noch die Todesstrafe hätten oder zumindest wirklich lebenslange Freiheitsstrafen; dass unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk nicht neutral wäre, sondern ein Sprachrohr der jeweiligen Regierung; dass etliche marginalisierte Gruppen noch einen viel weiteren Weg zur Gleichstellung vor sich hätten als ohnehin schon; dass in Deutschland Meinungen, Versammlungen, Kunst und Glauben weniger frei wären. Und auch wenn unser Land nicht zwingend ins Autoritäre abgedriftet wäre, so wäre die Bahn dorthin doch deutlich schiefer gewesen.

Oder anders: Ohne das Grundgesetz wäre die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher gewesen, dass wir längst von Radikalen regiert würden – oder dass alles Radikale radikal unterdrückt worden wäre, was im Prinzip dasselbe ist.

Ohne das Grundgesetz wäre auch die Erinnerung an die NS-Zeit schneller verblasst. Denn dieses Gesetz ist von seinem ersten bis zu seinem letzten Artikel auch eine in Gesetzesform gegossene Erinnerung an das unermessliche Übel jener zwölf Jahre.

Kein Garant für ein Freiheitsmusterland

Das alles soll nicht heißen, die Bundesrepublik Deutschland wäre dank dem Grundgesetz seit 1949 ein Musterland der Freiheit gewesen. Unter dem Druck des Kalten Kriegs führte sie schätzungsweise 125.000 Strafverfahren gegen (vermeintliche) Kommunist*innen, die zu 6.000 bis 7.000 Verurteilungen führten. Zwischen 1953 und 1965 kam es zu 50.000 Verurteilungen wegen männlicher Homosexualität. Polizeigewalt gegen Demonstrierende ist bis heute viel zu oft unverhältnismäßig.

Und während die DDR bei der Verfolgung von NS-Verbrechen in den Waldheimer Prozessen von 1950 alle rechtsstaatlichen Grundsätze über Bord warf, glänzte die Bundesrepublik viel zu lange durch Untätigkeit.

Aber ohne das Grundgesetz wäre nichts davon besser gewesen und Deutschland wäre bei der Überwindung dieser illiberalen und geschichtsvergessenen Auswüchse vermutlich deutlich weniger weit gekommen, als wir es heute sind.

Andererseits hätte ein fehlendes Grundgesetz dazu geführt, aus Anlass der Wiedervereinigung eine gesamtdeutsche Verfassung zu erarbeiten. Auch das Grundgesetz hatte diese Möglichkeit vorgesehen. Doch man entschied sich Anfang der 90er-Jahre dagegen. Unsere Verfassung wurde lediglich angepasst an die neuen Verhältnisse, nicht neu geschrieben.

Die Menschen in der DDR hatten ab 1949 zunächst unter einer Verfassung gelebt, die sich gut las, aber sehr schnell von der Wirklichkeit in den Boden gestampft wurde: statt Demokratie ein Einparteienstaat, statt Föderalismus ein Zentralstaat, statt rechtsstaatlicher Kontrolle die Auflösung der Verwaltungsgerichte. 1968 trat eine ehrlichere Verfassung in Kraft, die die Führungsrolle der SED festschrieb und ihrem Herrschaftsanspruch auch die Geltung der Grundrechte unterordnete.

Wer weiß, welchen Unterschied es für die Erfahrung vieler Ostdeutscher gemacht hätte, wenn sie nach Jahrzehnten in Unfreiheit an einer Verfassung für das gesamte Deutschland hätten mitwirken und über sie hätten entscheiden können?

Der Auftrag des Grundgesetzes ist noch nicht erfüllt

Deutschland wäre ohne das Grundgesetz heute weniger frei und weniger demokratisch. Doch sein Auftrag ist noch lange nicht erfüllt. Wir erleben es jeden Tag, dass der Staat die Versprechen, die die Grundrechte formulieren, bricht, durch eigenes Verhalten oder durch Untätigkeit. Versammlungen werden ohne guten Grund verboten; Hass, Hetze und auch Gewalt trifft Juden, Musliminnen, Schwule, trans Personen, Journalistinnen und Politiker auf allen Ebenen; Sozialleistungen für Geflüchtete und andere Bedürftige werden unter das menschenwürdige Existenzminimum gedrückt; die Sicherheitsbehörden überwachen das Volk ohne ausreichende Schranken mit künstlicher Intelligenz; und Menschen ohne Papiere können nicht ohne Angst vor Abschiebungen zum Arzt.

Dazu kommt, dass sogar die Versprechen des Grundgesetzes selbst zunehmend infrage gestellt werden. Rechtsextreme wollen Deutsche mit Migrationsgeschichte millionenfach vertreiben. Jens Spahn will das Grundgesetz so ändern, dass Bürgergeldempfänger*innen härter sanktioniert werden können, als es das Bundesverfassungsgericht erlaubt.

Eine Partei hat sich jüngst das sogenannte Ruanda-Modell ins Grundsatzprogramm geschrieben. Und vermeintlich liberale Bundestagsabgeordnete überlegen laut, die Versammlungsfreiheit für Ausländer*innen zu beschränken.

Durch solche Forderungen entsteht der Eindruck, das mit dem universalen Anspruch der Menschenrechte sei gar nicht so gemeint gewesen, ein Irrtum. Dass auch Frauen, Arme, Muslim*innen, Nicht-cis-Heteros, Geflüchtete und im Ausland arbeitende Kinder sich auf sie berufen würden – das war in dieser Logik nicht vorgesehen. Aber es war kein Irrtum, darf keiner gewesen sein. Menschenrechte gelten für alle, oder es gibt sie nicht.

Die beste Verfassung hilft nichts, wenn sie niemand durchsetzt

Diese Gefahr für das Grundgesetz von innen ist nicht zu unterschätzen. Es braucht dafür keine rechtsextremistische Regierung, sie wäre nur der Endpunkt einer Entwicklung, die jetzt gerade läuft. Langsam, beständig, aufhaltsam, aber deshalb nicht weniger bedrohlich. Je mehr Menschen sie erfasst – einfache Bürgerinnen, Politiker, Ministerinnen, Polizisten, Staatsanwältinnen und Richter –, desto eher kann alles kippen.

Wenn sich einmal etwas verschoben hat, wenn die Menschenwürde nicht mehr absolut gilt, wenn Freiheit auf welche Weise auch immer verdient werden muss, wenn Gleichheit als Gleichmacherei verstanden wird, dann hilft die beste Verfassung nichts; es gibt dann schlicht niemanden mehr, der sie durchsetzt.

Die wahre Herausforderung ist es also nicht, den Buchstaben des Grundgesetzes zu bewahren, sondern seine Essenz, seinen Geist. Zu einem Teil gelingt das dem Gesetzestext selbst: Verfassungen haben eine normative Kraft, die auch den Glauben an sie stiftet. Aber den wichtigeren Anteil an ihrer Geltungskraft hat die tägliche Übung: Indem Menschen und Institutionen das Grundgesetz befolgen, sich darauf berufen und es durchsetzen, entfaltet es seine eigentliche Wirkung.

Dazu gehört auch, das Grundgesetz dann und wann zu feiern. Gerade wenn es von vielen Seiten unter Druck steht. In diesem Sinne: Uns allen alles Gute zum Geburtstag!

Zitat:

„Ohne das Grundgesetz hätten auch die Grundrechte gefehlt“

Mit Verlaub,

Zu den Grundrechten in der Weimarer Reichsverfassung

Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste

https://www.bundestag.de/resource/blob/423610/86e3e9e8a4b42e4b72fbd25413f285cb/WD-3-215-08-pdf.pdf

Damit soll zunächst einmal gut sein, obwohl es zur Thematik noch sehr viel mehr zu sagen gäbe.

Fangfrage: mit oder ohne EU?

Vgl. Chatkontrolle, Schweden, …

Während der Coronazeit wurde das GG nicht als Abwehrrecht gegenüber dem Staat wahrgenommen, sondern als so eine Art BGB. Komisch, dass das neue Strategiepapier, von Nancy, über Zensur und Indoktrination, pünktlich zum 75-jährigen Jubiläum auf der Agenda steht. Nancy Faeser möchte die „offene Gesellschaft“ und die Demokratie beschützen – vor „Hass“ und „Desinformation“. Doch wer sich das entsprechende Strategiepapier der Regierung durchliest, merkt schnell: Eigentlich geht es um das genaue Gegenteil.