„Es war nicht einfach“, sagt der spanische Europa-Abgeordnete Javier Zarzalejo. „Es gab eine sehr streitlustige Amtosphäre.“ Dennoch habe sich das EU-Parlament auf eine Position für die bevorstehenden Verhandlungen geeinigt, erklärt der Christdemokrat am heutigen Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Es geht um die Verordnung zur „Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern“, die Kritiker*innen wegen ihres umstrittensten Teils als „Chatkontrolle“ bezeichnen.

Zarzalejo ist Berichterstatter im federführenden Ausschuss für das Gesetz, dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE). Man habe sich über alle Fraktionen hinweg auf eine Position geeinigt, erklärt er. Am 13. oder 14. November werde darüber abgestimmt. Dann wäre zumindest das Parlament bereit für die Verhandlungen mit dem Ministerrat und der Kommission im sogenannten Trilog. Der Rat ist allerdings noch nicht soweit.

Am gestrigen Mittwoch haben wir bereits über den Vorschlag aus dem Ausschuss berichtet. Er soll die geplante Chatkontrolle begrenzen. Mit Chatkontrolle ist das automatische und verdachtsunabhängige Scannen nach Darstellungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder gemeint, ein starker Eingriff in die Privatsphäre und das digitale Briefgeheimnis.

Geht es nach dem Parlament, dann soll es keine Chatkontrolle bei Ende-zu-Ende-verschlüsselter Kommunikation geben. Sonstige Scans dürften nur nach einem richterlichen Beschluss bei verdächtigen Einzelpersonen oder Gruppen stattfinden. Aus dem Vorschlag der EU-Kommission gingen deutlich umfassendere Scans in der Breite hervor.

Inzwischen sind weitere Details aus dem Parlaments-Vorschlag bekannt. Außerdem gibt es erste Einschätzungen von Organisationen, die sich für Grund- und Menschenrechte einsetzen. Der Überblick.

Mehr Pflichten zum Löschen

Hinweise auf Darstellungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder im Netz häufen sich – aber Ermittler*innen lassen sie nicht systematisch löschen. In Deutschland befasst sich zum Beispiel das BKA mit Ermittlungen gegen sogenannte Missbrauchsdarstellungen. 2022 zeigte die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage: Das BKA sei nicht dafür zuständig, die entdeckten Inhalte auch an die jeweiligen Provider zu melden oder löschen zu lassen. Im Fokus stehe die Suche nach Täter*innen.

Davor warnen Fachleute wie der Journalist Daniel Moßbrucker, der seit Jahren zur Bekämpfung von Missbrauchsdarstellungen im Netz recherchiert: Wenn Ermittlungsbehörden nicht einschreiten, schrieb Moßbrucker in einem Gastbeitrag auf netzpolitik.org, dann lassen sie Plattformen mit illegalen Aufnahmen unfreiwillig immer attraktiver werden, weil es dort immer mehr Inhalte zum Herunterladen gibt.

Galerien und Datenbanken mit Missbrauchmaterial werden zwar oft im Darknet gehandelt und verlinkt; die Inhalte selbst liegen aber oft bei Hosting-Anbietern im offenen Internet, wie Recherchen des NDR im Jahr 2021 anschaulich machten. Daraus geht hervor: Löschen kann die Verbreitung der Inhalte wirksam eindämmen.

Genau hier setzt das EU-Parlament an: Es will mit seinem Vorschlag mehr Löschungen erreichen. Demnach sollen nationale, zuständige Behörden die Löschung von Inhalten anfordern, wenn sie Missbrauchsmaterial bemerken. Hinweise dafür sollen sie von Europol bekommen, von örtlichen Ermittlungsbehörden und vom geplanten EU-Zentrum, dass die Bemühungen auf Europa-Ebene koordinieren soll. Der Entwurf sieht allerdings auch Ausnahmen vor, warum Inhalte zunächst online bleiben sollen – etwa um laufende Ermittlungen nicht zu gefährdern.

Netzsperren eingedampft

Bei der viel diskutierten Chatkontrolle ist ein weiterer Streitpunkt aus der geplanten Verordnung oft in den Hintergrund getreten: Der Entwurf der Kommission sieht auch sogenannte Netzsperren vor. In diesem Fall blockieren Internet-Anbieter in der Regel den Zugang zu bestimmten Domains, sodass Nutzer*innen sie ohne Tricks nichts mehr aufrufen können.

Das Problem bei Netzsperren ist allerdings, dass sie Inhalte in Wahrheit nur verstecken, nicht aber entfernen. In der Regel lassen sich Netzsperren mit Mitteln wie alternativen DNS-Servern, einem VPN oder dem Tor-Browser kinderleicht umgehen. Zugleich verhindern Netzsperren aus technischen Gründen in der Regel den Zugang zu gesamten Websites hinter einer Domain – und damit oft auch zu legalen Inhalten. Deshalb ist das Prinzip „Löschen statt Sperren“ entstanden. Es lehnt Netzsperren grundsätzlich ab und macht sich für das gezielte Entfernen von illegalen Inhalten stark, was laut BKA bei Missbrauchsdarstellungen auch in den meisten Fällen funktioniert.

Im Entwurf des Parlaments sind Netzsperren weiterhin enthalten – allerdings mit Einschränkungen. Demnach dürfen Behörden Netzsperren nur noch dann anordnen, wenn dadurch keine sonstigen legalen Inhalte blockiert werden. Außerdem sollten Netzsperren erst dann in Frage kommen, wenn Inhalte nicht gelöscht werden konnten. In der Praxis dürfte das bedeuten, dass Netzsperren auf dieser Grundlage selten vorkommen. Zudem müssen die zuständigen Behörden keine Sperren mehr anordnen, es bleibt ihnen freigestellt.

Alterskontrollen für Pornoseiten

Neben Netzsperren sind auch Alterskontrollen eine der geplanten Maßnahmen, die im Schatten der Chatkontrolle eher wenig diskutiert wurden. Mit Alterskontrollen ist die Hoffnung verbunden, minderjährige Nutzer*innen von Inhalten fernzuhalten, die ihnen schaden können. Zugleich droht mit der Alterskontrolle das Ende der anonymen Internet-Nutzung: Immerhin ist der naheliegendste Altersnachweis der eigene Pass, mit dem Nutzer*innen viele weitere sensible Daten preisgeben.

In seinem Vorschlag formuliert das Parlament strenge Bedingungen für mögliche Alterskontrollen: Sie sollen etwa keine anderen Daten als das bloße Alter umfassen und diese Daten nach einer Kontrolle wieder löschen. Anonyme Acounts sollten weiterhin möglich sein. Außerdem sollten Nutzer*innen keine biometrische Daten preisgeben müssen – offenkundig spielt diese Regel auf bereits verbreitete Alterskontroll-Systeme an, die das Alter einer Person per Gesichtserkennung abzuschätzen versuchen.

Alterskontrollen mit solchen Einschränkungen sind möglich, aber sehr selten. Zum Beispiel können Nutzer*innen mit einem deutschen Personalauweis durch die eID-Funktion in der Ausweis-App des Bundes ihre Volljährigkeit nachweisen. Derart datensparsame Methoden sind auf großen Websites kaum zufinden: Dort sollen Nutzer*innen in der Regel ihren gesamten Ausweis vor der Kamera zeigen oder fotografieren.

Für Pornoseiten sieht das Parlament eine spezielle Regel vor: Bei ihnen sollen Alterskontrollen nicht etwa freiwillige Maßnahme sein, um Risiken zu mindern, sondern eine Pflicht. Das ist in Deutschland bereits der Fall, Grundlage dafür ist unter anderem der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. Weil die meisten Pornoseiten sich nicht daran halten, geht die Medienaufsicht gegen die größten von ihnen vor.

Dennoch würde der Entwurf des Parlaments auch in Deutschland eine große Änderung für Pornoseiten mit sich bringen. Aktuell empfiehlt die zuständige Kommission für Jugendmedienschutz zahlreiche Kontroll-Systeme, bei denen Nutzer*innen ihren Ausweis scannen lassen müssen oder ihr Gesicht zeigen. Das stünde im Widerspruch zu den Anforderungen etwa an den Datenschutz, die das Parlament formuliert.

Keine Entwarnung: So reagiert die Zivilgesellschaft

Die ersten Reaktionen auf die bevorstehende Einigung im Parlament sind verhalten positiv. Die Kampagne „Chatkontrolle stoppen“ – schon dem Namen nach erklärte Gegnerin des Vorhabens – lobt den Ausschuss für „wichtige Verbesserungen“. Zum Beispiel hebt das Bündnis den ausdrücklichen Schutz von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hervor. „Es bleibt aber problematisch, dass das Gesetz von einer Kommission vorgeschlagen wurde, die Interessenkonflikte nicht ausräumen kann“, warnt die Initiative. Gemeint sind die Enthüllungen um Lobby-Verflechtungen von EU-Kommissarin Yvla Johansson. Es bestehe zudem die Gefahr, dass die Verbesserungen bei den Verhandlungen wieder verloren gehen.

Die gleiche Sorge hat Konstantin Macher vom Verein Digitalcourage. „Entwarnung kann es erst geben, wenn Rat und Parlament sich auf einen Stop der Chatkontrolle einigen.“ Auch Tom Jennissen vom Verein „Digitale Gesellschaft“ fürchtet, dass Verbesserungen in den Verhandlungen „deutlich verwässert“ werden könnten. „Insbesondere angesichts der jüngsten Skandale um die Innenkommissarin wäre das Parlament wohl besser beraten gewesen, den Gesetzentwurf in Gänze abzulehnen und von der Kommission einen neuen Vorschlag einzufordern.“

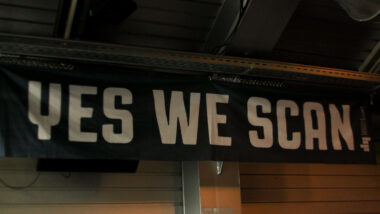

Besser gleich in den Papierkorb damit, statt weiter herumschrauben – diesen Tenor hat auch die Einschätzung von EDRi (European Digital Rights), dem Dachverband von fast 50 europäischen Organisationen für digitale Freiheitsrechte. Der gesamte Vorschlag beruhe auf einem „beunruhigenden tech-solutionistischen Glauben, dass Scannen komplexe gesellschaftliche Probleme lösen kann“. EDRi habe immer darauf hingewiesen, dass der Vorschlag komplett neu gestaltet werden muss, so EDRi-Sprecherin Ella Jakubowska.

So schwer werden die Verhandlungen

Den Wunsch nach einem völlig neuen Gesetzentwurf möchte das Parlament jedenfalls nicht erfüllen, das ist mit dem heutigen Auftritt der Ausschuss-Mitglieder deutlich geworden. Bei der Pressekonferenz lobten sich die Abgeordneten aus verschiedenen Parteien für den gemeinsamen Kompromiss, der zwar einiges ändert, aber dennoch auf dem Entwurf der Kommission basiert.

Wie zur Beschwichtigung weisen die Abgeordneten wiederholt darauf hin, wie deutlich sich ihr Vorschlag von dem der Kommission unterscheide. „Wir haben einen anderen, neuen Ansatz gewählt“, sagt der deutsche Abgeordnete Patrick Breyer (Piraten). Er spricht von einer „historischen Einigung“. Die Regierungen der EU-Länder müssten akzeptieren, dass der Gesetzentwurf „nur grundlegend umgestaltet oder überhaupt nicht beschlossen werden kann“.

Die deutsche Abgeordnete Cornelia Ernst (Linke) sagt: Der Ansatz der Kommission sei „grundsätzlich falsch“ gewesen. Sie habe nicht den Schutz von Kindern im Fokus gehabt, sondern Massenüberwachung. „Was auf dem Tisch liegt, ist eine Ohrfeige für die Kommission“, so Ernst. „Wir werden knallharte Kämpfe mit dem Rat im Trilog erleben.“

Der Rat hat seine Abstimmung bereits zwei Mal verschoben; die Mitgliedstaaten sind gespalten. Unabhängig davon, welche Position der Rat einnehmen wird: Alleine durch die konträren Positionen von Parlament und Kommission stehen schwere Verhandlungen bevor. Und noch etwas dürfte den Weg zu einem finalen Gesetzestext erschweren: Bald beginnt der Wahlkampf, schon im Juni 2024 wählen die Bürger*innen der EU ein neues Parlament. Breyer rechnet kaum damit, dass die Verhandlungen vor der Wahl zum Abschluss kommen; sein Parlamentskollege Zarzalejo sagt dagegen: Genau das sei das Ziel.

Der komplette Abschnitt „Mehr Pflichten zum Löschen“ ist wieder einmal viel zu generisch.

Das BKA weißt wirklich jedes Mal im Löschbericht auf die verschiedenen Definitonen und Gesetzeslagen hin und das ein Löschen in den meisten Staaten nicht möglich ist. Die Annahme es funktioniere „in den meisten Fällen“ ist falsch, wenn man versteht wie die Statistiken des BKA erstellt werden. Viele Fälle fließen dort gar nicht erst ein, da sie nach einer Anzeige/Meldung sofort an die Medienanstalten zur Indizierung gehen, auch weil das BKA ihre Prioritäten ganz wo anders hat und sie im Ausland liegen.

Was soll hier die Lösung sein? Denn genau dort wird „Gesperrt statt Gelöscht“. Man dürfte von einem Gesetz erwarten, das dieser vollumfänglich umgesetzt werden kann. Ist dies nicht der Fall, dann sollte man diese Fälle evaluieren und dementsprechend Anpassungen vornehmen. Wer sich mit der Materie beschäftigt weiß was mittlerweile alles unter dem Umbrella-Term „Missbrauchsmaterial“ fällt. Es wird nahezu auf allen Medien so getan als handele es sich um „den Missbrauch von Kindern“. Der Begriff „Missbrauchsmaterial“ erlaubt keine klare Trennung und das halte ich für völlig intransparent, da die Zahl der Opfer so erwässert wird. Das geht noch weiter, wenn man sich anschaut in welche Kategorien das BKA die Inhalte unterscheidet; „Sodomie“ etc. ohne klarzustellen ob es sich um reale Inhalte handelt. Die Aussagekraft ist nicht da, wenn es terminologisch keinen Unterschied gibt.

Habe jetzt seit Jahren einfach als Test regelmäßig fiktive Inhalte auf Twitter gemeldet und jedes mal ist nichts passiert außer das der Post als „ab 18“ markiert wurde. Das gleiche gilt für Webangebote. Ich empfehle jedem auch solche Inhalte zu melden, um die Behörden zu überlasten, und bei Verweigerung/Untätigkeit eine Anzeige wegen Strafvereitelung in Betracht zu ziehen.

Habt Ihr den kaputten deutschen ePerso gerade als „datensparsame Lösung“ bezeichnet?

Bitte verlinkt den Sourcecode, der eine anonyme Altersverifikation ermöglicht. Wenn Ihr das nicht könntet, würdet Ihr ja nicht den Indikativ verwenden. Danke!

Wie wird „Pornoseiten“ denn überhaupt definiert und was fällt da am Ende wirklich alles drunter? Wirklich nur die berüchtigten großen Seiten? Da wäre es schon problematisch, wegen der Gewohneffekte des Ausweisens, um im Netz zu surfen und weil es auch volljährige Menschen ohne Papiere einfach mal ausschließt.

Aber würde es dabei wirklich schon enden? Was ist z.B. mit Reddit, mit Youtube, mit der Bildersuche von Suchmaschinen, mit Foren, Boards, Galerien und Archiven für Fotografien, Kunst, Cosplay, Fiktion, Musik? Was ist mit Plattformen wie Steam, Games und Mods? All dort kann oder könnte man in irgendeiner Weise offenere oder subtilere, Materialien finden, die entweder wirklich pornografisch sind oder die anderweitig von irgendwelchen Sittenwächter:innen aus Brüssel als verderblich und unzüchtig genug erachtet werden, um der nächste Use Case für die „digitale Identität“ zu werden.

Gilt dann das fleißige Ausweisescannen auch bei den genannten Beispielen? Oder andersrum gefragt: Mit welchem Vorwand wird das dann wie bald spätestens dafür eingeführt?

Hi :) Ich halte die Fragen für nicht ganz unberechtigt und habe dazu folgende Lesetipps: „Abschreckung: Rund 150 Strafanzeigen fürs Twittern von Pornos“ https://netzpolitik.org/2023/abschreckung-rund-150-strafanzeigen-fuers-twittern-von-pornos/ und „Medienaufsicht in Erklärungsnot: Ist das Erotik oder schon Porno?“ https://netzpolitik.org/2023/medienaufsicht-in-erklaerungsnot-ist-das-erotik-oder-schon-porno/

„Wie wird „Pornoseiten“ denn überhaupt definiert und was fällt da am Ende wirklich alles drunter? Wirklich nur die berüchtigten großen Seiten? Da wäre es schon problematisch, wegen der Gewohneffekte des Ausweisens, um im Netz zu surfen“

Ich hoffe inständig, dass sich auch weiterhin niemand findet, der sich dafür identifizieren möchte. Denn „Sich ausweisen für Pornos“ ist letztendlich nichts Anderes als eine freiwillige Bereitstellung von Kompromat.

Als „Pornoseite“ gilt rechtlich gesehen jede Seite mit pornografischem Inhalt. Wenn man das Gesetz also streng anlegt und keine Rechtsgüter abwiegt dann sind sehr viele Webseiten zu sperren.

Kunstplattformen, Imageboards, Foren usw. Halt alles, wo man Pornos uploaden kann und die Seiteninhaber es tolerieren.

Mit Blick auf den Trilog habt ihr leider die klare Ansage (auf Nachfrage) des Berichterstatters in der Pressenkonferenz nicht zitiert: „Das massenhafte Scannen ist nicht nur eine rote Linie für das Parlamernt, sondern auch für den Europäischen Gerichtshof.“ Da das Parlament komplett einig ist in dieser Linie, während der Rat gespalten ist, sollten das interessante Verhandlungen werden. :-)

Es gibt weniges im Leben von dem ich so unendlich schwer enttäuscht bin wie von der EU. Die EU-Flagge ist für mich ein Zeichen der Bedrohung meiner Freiheit und Würde geworden. Obwohl ist begeisterter Europäer bin. Einfach eine große Enttäuschung, wie sich der Weg ins durch die EU-Kommission vollständig betreute Dasein fortsetzt.