Likes bilden den Treibstoff sozialer Netzwerke. Werden Beiträge per Klick mit Herzchen, Sternchen oder gerecktem Daumen versehen, erhalten sie bekanntlich mehr Verbreitung, mehr Aufmerksamkeit und damit weitere Likes. Dass ein gereckter Daumen eine strafbare Äußerung sein kann, die sogar Hausdurchsuchungen rechtfertigt, ist indes neu. So entschied das Landgericht Meiningen (Az. 6 Qs 146/22) und bestätigte damit ein vorangegangenes Urteil des dortigen Amtsgerichts. Sollte das Urteil Bestand haben, wird dies nicht nur Folgen für die sozialen Netzwerke haben, sondern darüber hinaus die Grenzen der Meinungsfreiheit verschieben.

Das Amtsgericht hatte im Juni die Durchsuchung der Wohnung und des Kraftfahrzeuges eines Beschuldigten angeordnet. Dieser hatte zuvor auf Facebook einen Eintrag von „Arminius Hetzer Hermann“ geliked, indem er ihn mit dem Emoji einer Faust mit nach oben gereckten Daumen versah. In dem Eintrag hatte „Arminius Hetzer Hermann“ die Trauerfeier zweier Polizist:innen, die im Januar bei einer Verkehrskontrolle im pfälzischen Landkreis Kusel erschossen worden waren, mit den Worten kommentiert „Keine einzige Sekunde Schweigen für diese Kreaturen.“ Das Amtsgericht sah es als erwiesen an, dass sich der Beschuldigte die Aussage mit seinem Like zu eigen gemacht habe und ordnete die Hausdurchsuchung an, um Smartphones und „sonstige elektronische Speichermedien“ sicherzustellen.

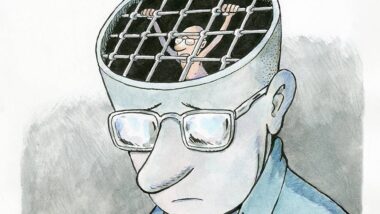

Hausdurchsuchung wegen eines Likes

Der Beschuldigte war nicht der einzige, dessen Wohnräume durchsucht wurden. Am Tag, bevor der Gerichtsprozess gegen die beiden des Polizist:innenmordes Angeklagten begann, durchsuchte die Polizei in 15 Bundesländern die Wohnungen von 75 Personen, denen sie die Veröffentlichung von Hass-Postings vorwarf. Mehr als 180 Geräte wurden dabei beschlagnahmt, darunter vor allem Laptops und Smartphones.

Der Beschuldigte legte Widerspruch gegen die Hausdurchsuchung beim Landgericht Meiningen ein. Er habe keinen eigenen Eintrag verfasst, sondern nur das Posting eines anderen Nutzers mit einem Like versehen. Damit habe er sich weder dessen Inhalt zu eigen gemacht noch stünde dieser Eintrag in direktem Zusammenhang mit dem Mord an den Polizist:innen. Die Bezeichnung „Kreaturen“ beziehe sich vielmehr auf die Polizei als Ganzes, eine persönliche Verunglimpfung liege daher nicht vor.

Das Gericht überzeugte diese Argumentation nicht. Es kam zu dem Schluss, dass die Durchsuchung „wegen der Schwere und Stärke des Tatverdachts“ verhältnis- und rechtmäßig sei. Der Verdächtige „sei sowohl der Billigung von Straftaten als auch des Verunglimpfens des Andenkens Verstorbener (nach § 189 StGB) hinreichend verdächtig“ gewesen. Dafür habe es ausgereicht, dass er den Facebook-Eintrag mit dem Emoji versehen habe. Die Faust mit nach oben gereckten Daumen könnten selbst „Rezipienten im Vorschulalter“ eindeutig verstehen.

Alles netzpolitisch Relevante

Drei Mal pro Woche als Newsletter in deiner Inbox.

Wo verlaufen die Grenzen der Meinungsfreiheit?

Gegen das Urteil lassen sich zunächst zwei juristische Einwände vorbringen.

Zum einen ist die Annahme des Gerichts fragwürdig, der Beschuldigte hätte sich den Inhalt des Facebook-Eintrags mit seinem Like „zu eigen gemacht“. Selbst wenn die pietätlose Bezeichnung „Kreaturen“ in dem Facebook-Eintrag den ermordeten Polizist:innen „ersichtlich die Menschenwürde [abspricht]“ und daher als „schwere Ehrkränkung“ anzusehen ist, wie das Gericht behauptet, bedeutet das nicht, dass sich damit auch jene schuldig machen, die diese Äußerung öffentlich gutheißen.

Letztlich differenziert das Landgericht unzureichend zwischen einer Beleidigung und deren Billigung – eine Unterscheidung, die wir im analogen Leben treffen. Das Gericht muss sich daher fragen lassen, ob es künftig auch Häuser von Menschen durchsuchen lassen will, die etwa auf einer Kabarettveranstaltung eine mutmaßlich rechtswidrige Äußerung oder Ehrkränkung beklatschen oder auch nur dazu lachen.

Das Landgericht geht aber noch weiter: Laut Urteil habe der Beschuldigte einen Mord „in einer Weise öffentlich gebilligt, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören“. Allerdings trifft dies – laut Paragraph 140 des deutschen Strafgesetzbuchs (mit Verweis auf Paragraph 126) – nur dann zu, wenn Äußerungen handfest zu Gewalt, gemeingefährlichen Vergehen oder Landfriedensbruch aufstacheln. Likes in sozialen Netzwerken sind dort nicht aufgeführt. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass das Gericht die Grenzen der Meinungsfreiheit erheblich verengt. Denn bislang zog das Strafrecht diese Grenze erst dort, wo zu handfester Gewalt aufgerufen wird.

Mit der Ermittlungsbazooka auf Like-Spatzen

Zum anderen ist die Durchsuchungsanordnung alles andere als verhältnismäßig. Sie diente laut Gericht dazu, „die Daten auf dem emittierenden Endgerät“ als Beweismittel sicherzustellen und das „Tatwerkzeug“ einzuziehen. Weniger einschneidende Maßnahmen seien sowohl im Juni als auch rückblickend nicht verfügbar gewesen.

Der Beschuldigte hat jedoch offenbar zu keiner Zeit bestritten, die Bewertung des Facebook-Eintrags vorgenommen zu haben. Die Sicherstellung des „Tatwerkzeugs“ Smartphone ist daher auch für den Verlauf der Ermittlungen unerheblich gewesen. Warum also diese drastische Maßnahme, die einen erheblich in die Privatsphäre der betroffenen Person eingreift?

Das Smartphone hier wie ein Messer oder eine Pistole als Beweismittel zu nutzen, zeugt entweder von digitaler Unkenntnis – oder aber Polizei und Gerichte wollen mit Ermittlungsbazookas auf Like-Spatzen schießen. Dann aber stellt sich die Frage, ob ihr entschiedenes Vorgehen damit zu tun hat, dass in diesem Fall keine österreichische Ärztin oder junge Twitch-Streamerin, sondern Beamt:innen aus den eigenen Reihen betroffen waren.

Sollte das Gerichtsurteil bestehen bleiben, hat dies gravierende Folgen für die Meinungsfreiheit – und zwar über das Internet hinaus. Abgezeichnet hatte sich diese Entwicklung bereits Ende 2020, als die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main erstmals Strafverfahren wegen Facebook-Likes einleitete. Damals sagten die Beamt:innen aber immerhin noch offen, dass die Verfahren der „Verwarnung“ dienten. Und nur wenige Monate zuvor hatten in der Bundestagsdebatte um die Novellierung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG) sogar Abgeordnete der Regierungsfraktionen „unzureichende Begriffsklärungen“ eingeräumt, etwa in der Frage, ob ein Like laut NetzDG den Strafbestand des „Billigens“ erfülle oder nicht. Fahrlässigerweise klären nun Gerichte diese Frage – zulasten der Meinungsfreiheit und der Grundrechte der Bürger:innen.

Das Urteil klingt stark danach mehr respekt vor der Obrigkeit einzufordern. Leider hat die Obrigkeit im Allgemeinen und die Polizei im besonderen m. E. nicht genug Respekt gegenüber den Bürgern. Das provoziert natürlich solche Postings und auch solche Likes. Ob Postings und Likes allerdings das geeignete Mittel sind, Polizei zu mehr Respekt vor den Bürgern und vor allem zum respektieren geltender Gesetze zu bewegen bezweifle ich. Vermutlich ist das sogar kontraproduktiv. Allerdings braucht es hier wohl einer Klarstellung durch den BGH bzw. das BVerfG.

Der Angeklagte und der ursprüngliche Verfasser des gelikten Kommentars sind sicher keine angenehmen Persönlichkeiten. Aber darum geht es im Strafrecht nicht. In diesem Fall geht es um Grundsätzliches, das jeden anderen im Internet ebenso betrifft: Meinungsfreiheit bzw. die Grenzen davon. Ich gehe einfach mal davon aus, dass der durchschnittliche Nutzer nicht lange darüber nachdenkt, wo er/sie ein Like anklickt – die Zustimmung oder Ablehnung ist zu einem Großteil von einfachen Grundüberzeugungen („ich mab X, aber ich mag kein Y“) und den momentanen Gefühllage abhängig. Niemand wird mehrere Minuten abwägen, welche Implikationen ein Like unter einem Kommentar mit einer bestimmten Formulierung am Ende haben könnte. Im genannten Fall könnte man das Like eben auch so interpretieren, dass sich der Angeklagte der Schweigeminute für die Toten wegen seiner grundlegend ablehnenden Haltung ggü. der Polizei als Instiution nicht anschließen wollte; das wäre vollkommen legal. Die Tragweite der Formulierung „Kreaturen“ wurde dann nicht weiter bedacht.

Mir persönlich stellt sich jetzt natürlich die Frage, welche Emoticons bzw. Symbole zu (k)einer Strafbarkeit führen. Soll man dafür einen Katalog einführen? Wie interpretiert man ein lachendes Kackhaufen-Emoji: Zustimmung oder Ablehnung? Soll ein Herzchen als Reaktion unter volksverhetzenden Kommentaren strenger bestaft werden als ein Plus-Symbol?

Und hat man überhaupt die Kapazitäten jetzt jeden Monat einige zehntausend Hausdurchsuchungen zusätzlich duchzuführen (Antwort: nein), um nicht nur strafbare Kommentare selbst zu verfolgen, sondern auch jedwedes Sich-zu-eigen-machen durch positive Reaktion darauf? Oder ist man am Ende doch nur in diesem speziellen Fall so hart, und wenn es mit viel Hass, Hetze und Morddrohungen gegen LGTBQ-Blogger*innen geht hat man dann keine Lust mehr mit dem selben Eifer gegen jedes einzelne Like zu ermitteln.

Rechtlich könnte es auch wegen den Zuständigkeiten Probleme mit dem menschlichen Gerechtigkeitssinn geben: gerade bei Grenzfällen könnte man mit dem Ergebnis konfrontiert sein, dass ein Kommentar selbst von einem Gericht z.B. im Saarland als noch von der Meinungsfreiheit gedeckt angesehen wird. Das Like aus z.B. Brandenburg führt dort vor Gericht aber zu einer Verurteilung. Kein normaler Mensch würde sowas verstehen.

Ich möchte auch mal daran erinnern, dass es recht einstimmig mediale Empörung zur Folge hatte, als vor ein paar Jahren in der Türkei damit begonnen wurde recht hart gegen jede Form der Kritik am Präsidenten vorzugehen. Auch dort hat oft schon ein Like auf Facebook ausgereicht, um die Staatsanwaltschaft wegen Präsidentenbeleidigung auf den Plan zu rufen. Der „1-Pimmel“-Fall aus Hamburg hat bereits gezeigt, dass auch in Deutschland die Hemmschwelle mancher Staatsanwaltschaften sehr gering ist.

Dem möchte ich insbesondere hinzufügen, dass die Strafverfolgungsbehörden ihren Tatendrang immer besonders dann Ausdruck verleihen, wenn sie ihre eigene Würde in Gefahr sehen. Diese übersteigerte Forderung nach der eigenen Ehrbarkeit und ihrer Einforderung durch den gemeinen Bürger wirkt kleingeistig und gierig und erzeugt erst die Distanz zwischen den Staatsdienern und seinem Souverän, die aller Orten beklagt wird. Ja, sie scheint gerade dafür angelegt zu sein das bestehende Dienstverhältnis umzukehren. Es soll wohl immer mal gezeigt werden, wer hier der Herr im Hause ist. Wie schon seit 200 Jahren, können wir nur wieder unser preußisches Amtsverständnis beklagen.

„Der Beschuldigte hat jedoch offenbar zu keiner Zeit bestritten, die Bewertung des Facebook-Eintrags vorgenommen zu haben. Die Sicherstellung des „Tatwerkzeugs“ Smartphone ist daher auch für den Verlauf der Ermittlungen unerheblich gewesen.“

Ich sehe überhaupt keine Konstellation, in der das Smartphone (oder irgendein anderes Endgerät) in diesem Kontext für die Ermittlung relevant gewesen wäre. Um den Nachweis zu führen, dass Person X Urheber des ominösen „Likes“ ist, hätte sein Facebook-Profil beschlagnahmt werden müssen – nur hier hat man die Möglichkeit einzusehen, dass das Like wirklich von ihm kam bzw. nur hier hätte der „Täter“ wiederum die Möglichkeit das Like zurückzunehmen und damit zu „verschleiern“. Wurde wenigstens ein amtlich/notariell beglaubigter(!) Screenshot angefertigt, um diesem Umstand Rechnung zu tragen …? Die Beschlagnahmung von Endgeräten ist jedenfalls reine Schikane, die einen ernsthaften Eingriff in das (Arbeits-)Leben der Person darstellen kann. Völlig unverhältnismäßig.

Dieser Fall wird wohl wieder einmal der oberste Gerichthof oder sogar der EuGH letztendlich entscheiden.

Das Problem liegt ganz klar auf Seiten des Gesetzgebers, mit sinngemäßen Formulierungen wie „Ein Kilogramm ist eine Liter mehr oder weniger verunreinigtes Wasser bei Raumtemperatur“,

Der oberste Gerichthof darf dann entscheiden ob im Winter 10 Grad und im Sommer 35 Grad noch Raumtemperatur ist, und ob ein kaputter Fisch eine hinlängliche Verunreinigung darstellt.

Da sei ganz klar darauf hingewiesen, das die Auslegung und Interpretation von Gesetzten nicht Aufgabe der Gerichte ist, Derartiges Verstößt definitiv gegen jegliches demokratisches Grundprinzip der Gewaltenteilung.

Derartige Gesetzte sind leider zur Normalität geworden, deren einziges Ziel ganz offensichtlich ist, systematisch weite Bevölkerungsschichten zu kriminalisieren. Das das der Fall ist zeigt sich auch hier konkret, es wird eine Straftat begangen von denen weder Juristen, geschweige den das normale Volk davon ausgehen kann, das diese Handlung eine Straftat darstellen könnte.

Hier wäre anzusetzen, den Gesetzgeber dazu zu zwingen, Gesetzte ganz klar formulieren, und da kann auch Netzpoltik.org sowie Zuvigesllschaft beitragen, das schon vorab derartige Gesetzte erst gar nicht Rechtsgültig werden.

Bei manchen Diensten verwende ich Likes als „Hab ich schon gesehen“ Markierung. Bei Youtube zum Beispiel.

Ich hoffe das daraus niemand falsche Schlussfolgerungen zieht. Ich habe schon viel gesehen dem ich nicht zustimme.

Allein, dass du Angst haben musst bzw. hoffen, dass es nicht falsch verstanden wird, spricht schon für Selbstzensur. Sind wir schon so weit?

Wenn man irgendwelche Plattformen ernst nehmen soll, dann müsste man erst mal jeden AfD-Politiker davon bannen.

Denn was diese „Politiker“ 24/7 ablassen ist pure Menschenverachtung und Hetze.

Und das sind keine Meinungen sondern Verbrechen.

Wer Verbrechen liked, der darf gerne zu Hause besucht werden.

Anders wird man nicht Herr mit diesen menschenverachtenden Hassmenschen und Nazis.

Ach halt, stop, wir sind ja in Deutschland.

Da ist „wegschauen“ bei Nazis „IN“ seit 1933.

„Denn was diese „Politiker“ 24/7 ablassen ist pure Menschenverachtung und Hetze.“

Ja, äh, da gibt es aber einen Meldeprozess. Das ist eigentlich der Hebel, der sogar ohne Account nutzbar sein soll.

Likes sind eine nichtssagende Nichtsbekundung. Sie können besonders fiese und verfassungswidrig gemeint sein, können aber auch nach 12 Sekunden Ansehen wegen der Audioqualität passieren, oder durch versehentliches Klicken.

Das Like als Primärgrund für eine Hausdurchsuchung ist ein Grund, so dem so ist und er standhält, unsere Verfassung allmählich deutlichst zu hinterfragen.

Mal abgesehen von der Tatsache, dass hier natürlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen wurde und ich kein Jurist bin möchte ich Sie mal darum bitten, den gesunden Verstand einzuschalten. Hier geht es um die Ermordung zweier Polizistinnen, die der Mann mit „Kreaturen“ klar beleidigt hat. Diese Polizistinnen (egal ob man die Polizei nun mag, sie nicht mag oder sie sogar ablehnt) hinterließen evtl. Partner, Eltern, Kinder oder Geschwister. Wie würden Sie reagieren, wenn jemand öffentlich zugibt, dass ihm die Ermordung eines Ihrer Verwandten „gefällt“?

Entlarvend, dass es zu solch übergriffigem Verhalten der Polizei und des Gerichts nur dann kommt, wenn das Opfer Polizist_in ist. Da reicht nur ein „Like“.

Bei z. B. Mord- und Vergewaltigungsandrohungen zeigt sich die Polizei völlig desinteressiert, wenn sie an Frauen auf Twitter gesendet werden, die nicht bei der Polizei sind. Das haben auch Böhmermann und seine Kolleg_innen schön vorgeführt.

Zwei Polizist:innen.

Sind das jetzt zwei Polizisten und man möchte inkludieren, zwei Polizistinnen, dann ist der Doppelpunkt überflüssig oder ist es ein Polizist und eine Polizistin?

Es sind ein Polizist und eine Polizistin. Also zwei Polizist:innen. Ist doch nicht so schwer.