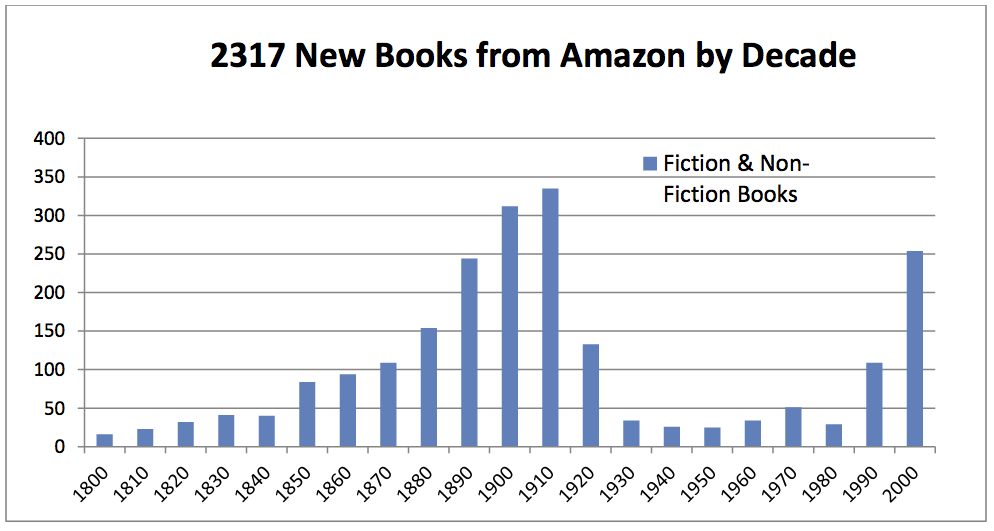

Im März vergangenen Jahres veröffentlichte der US-amerikanische Copyright-Forscher Paul Heald Ergebnisse einer laufenden Untersuchung über die Verfügbarkeit von Büchern bei Amazon, die eindrucksvoll die sogenannte „Lücke des 20. Jahrhunderts“ illustrieren: Die Länge urheberrechtlicher Schutzfristen von 70 Jahren nach dem Tod des Autors führt dazu, dass ein großer Teil der Werke schon bald gar nicht mehr verfügbar ist, weil sich deren kommerzielle Verwertung nicht mehr lohnt. Diesen Umstand hatte Heald mit Hilfe eines Zufallssamples von bei Amazon erhältlichen Büchern in Form folgender Graphik illustriert:

Seit kurzem liegt jetzt die Studie als Arbeitspapier mit dem Titel „How Copyright Makes Books and Music Disappear (And How Secondary Liablity Rules Help Resurrect Old Songs)“ vor. Darin findet sich neben der Analyse von bei Amazon erhältlichen Büchern auch eine Untersuchung der Verwendung von Musik in Filmen auf Basis von Soundtrack-Daten der International Movie Database. Die zahlreichen Herausforderungen bei der Datenerhebung und bei der Feststellung der Erstveröffentlichungsdaten von Musik und Büchern werden in dem Aufsatz sehr detailliert dargelegt.

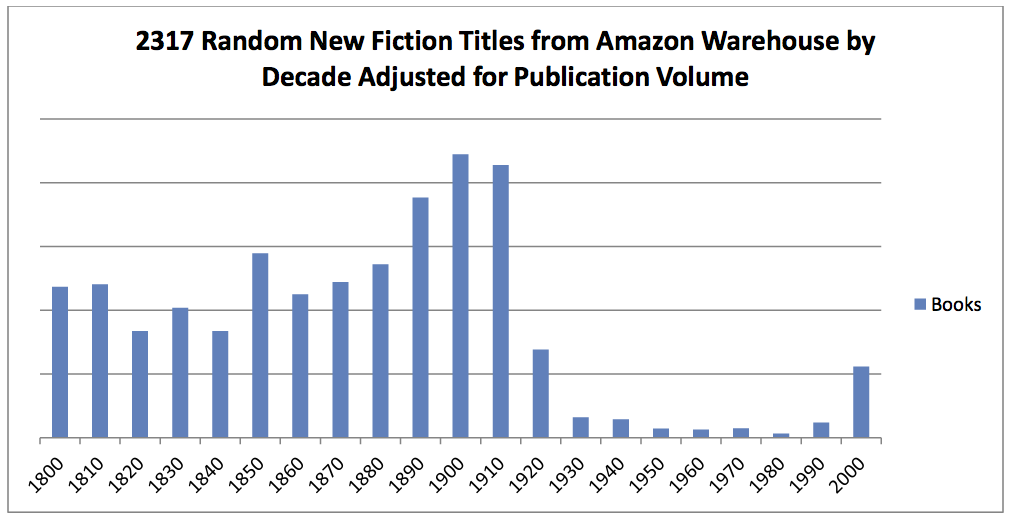

Hinsichtlich der Verfügbarkeit von Büchern liefert Heald noch eine zweite Graphik, in der die Zahl der erhältlichen Bücher mit der Gesamtzahl der im jeweiligen Jahrzehnt erschienenen Bücher ins Verhältnis gesetzt – und damit der Umfang der Lücke des 20. Jahrhunderts noch deutlicher wird (leider fehlt in der Graphik die Y-Achse mit den Prozentangaben, die Verhältnisse werden aber klar):

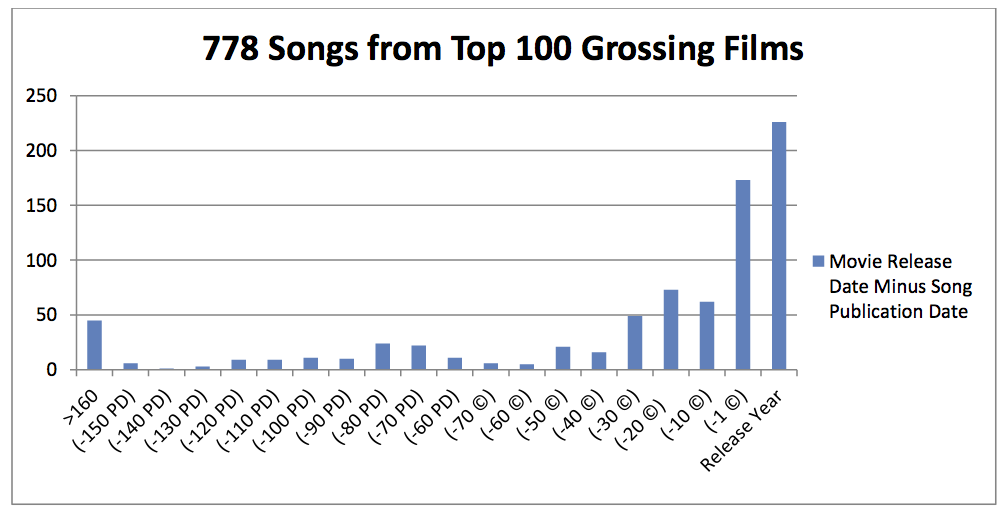

Im Bereich der Musik ist das Muster einer höheren Verfügbarkeit nach Ablauf des Urheberrechtsschutzes ebenfalls erkennbar und statistisch signifikant, wenn auch weniger stark als im Buchbereich:

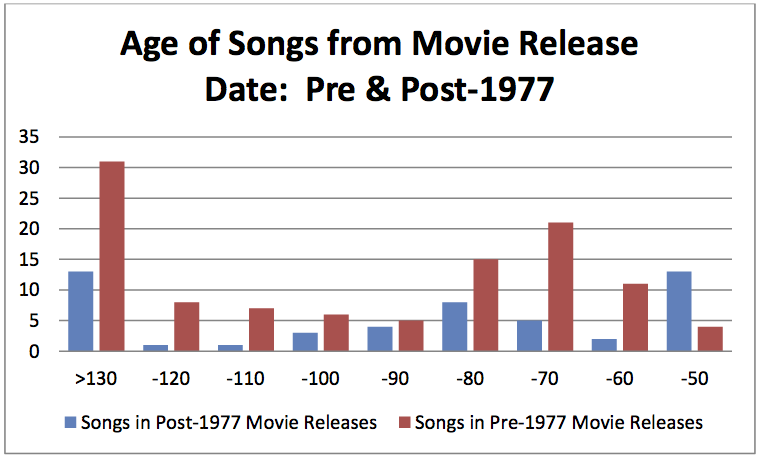

Die große Zahl der Musik mit demselben Veröffentlichungsjahr wie dem des Films folgt aus Auftragswerken speziell für den jeweiligen Film. In einer weiteren Analyse vergleicht Heald die Verwendung von Songs in Filmen vor und nach der Verlängerung der Copyright-Schutzdauer in den USA 1977 und kommt dabei zum Ergebnis, dass die Verlängerung mit einem deutlichen Rückgang der Verwendung in Filmen einhergeht:

Der statistisch signifikante Unterschied zwischen den vor und nach 1977 veröffentlichten Filmen unterstreicht, dass die Schutzdauer einen erheblichen Einfluss auf die Verfügbarkeit von Songs in Filmen hat. Denn vor dem 1977 in Kraft getretenen Copyright Act of 1976 mussten Werke registriert werden und waren für 28 Jahre geschützt, mit der Möglichkeit noch ein weiteres Mal um 28 Jahre zu verlängern. Nach 1977 galt in den USA eine Schutzdauer von 50 Jahren nach dem Tod des Urhebers bzw. 75 Jahre nach Veröffentlichung für Auftragswerke. Die längere Schutzdauer macht die Verwendung von Musik in Filmen also erheblich schwieriger; bis zu einem gewissen Grad könnte hier tatsächlich eine innovationsfördernde Wirkung von sehr langen Schutzfristen bestehen: Rechteklärung wird dadurch so schwer, dass stattdessen lieber neue Musik in Auftrag gegeben wird.

Im vierten Abschnitt seines Aufsatzes widmet sich Heald schließlich der Auswirkung von Haftungsbeschränkungen für Plattformen wie YouTube auf die Verfügbarkeit von Musikinhalten. Weil Plattformbetreiber wie Google oder Facebook erst bei Kenntnis einer Urheberrechtsverletzung durch einen ihrer Nutzer einschreiten müssen, sind mangels Einsprüchen oder auf Grund von expliziter Duldung der Rechteinhaber im Rahmen des Content-ID-Verfahrens viele zusätzliche Werke online zugänglich.

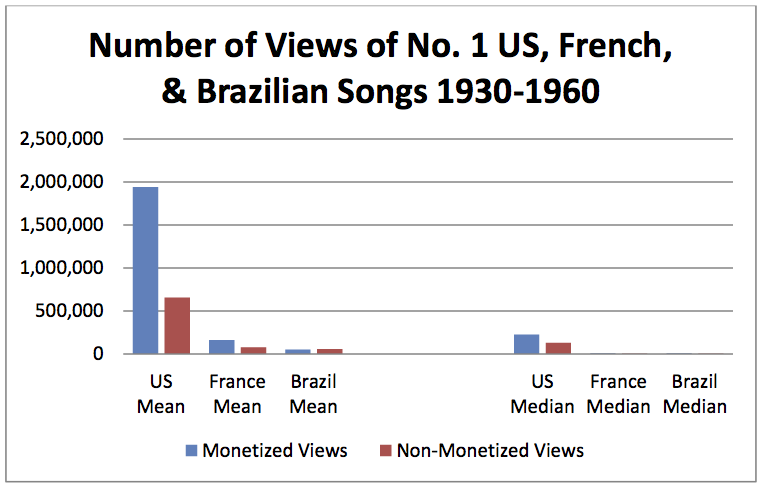

Um hier zu untersuchen, in welchem Ausmaß dieses Potential auch tatsächlich realisiert wird, vergleicht Heald die Verfügbarkeit der Nummer-1-Songs der Charts aus den USA, Frankreich und Brasilien zwischen 1930 und 1960, die sämtliche nach 1923 veröffentlicht wurden und damit noch unter US-Copyright fallen. Mit Stand Mai 2013 liefert Heald folgende Ergebnisse:

- Mindestens 95% der verfügbaren Songs wurden offensichtlich nicht von den Rechteinhabern selbst hochgeladen, also de-facto von Urheberrechtsverletzern.

- Mehr als 70% der US-amerikanischen, über 60% der französischen und knapp 40% der brasilianischen Nummer-1-Songs auf YouTube werden monetarisiert, d.h. es wird Werbung eingeblendet, an deren Erlösen in der Regel die Rechteinhaber beteiligt werden.

- Die nicht-monetarisierten Videos waren nur unwesentlich weniger aktuell als die monetarisierten Interviews und im Mittel (Median) bereits seit knapp vier Jahren via YouTube verfügbar.

- Die Unterschiede zwischen USA, Frankreich und Brasilien im Bereich der Monetarisierung dürften mit der Anzahl an Views zusammenhängen, die ein Indiz dafür sind, ob sich eine Monetarisierung lohnt:

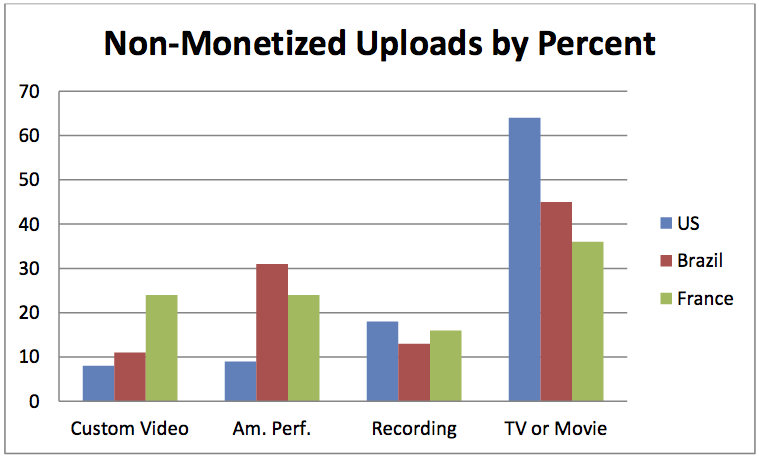

- Unter den nicht-monetarisierten Videos dominieren Ausschnitte aus TV- oder Filmproduktionen, was der Anforderung von Google für Monetarisierung auf YouTube geschuldet sein dürfte, die sowohl die Rechte an Bild- als auch an Tonmaterial erfordert; interessanterweise könnte aber jeder einzelne der Rechteinhaber eine Sperrung des jeweiligen Clips veranlassen, was offensichtlich in vielen Fällen nicht getan wird. Hinzu kommt, dass viele ältere Video-Ausschnitte von Fernsehsendungen verwaiste Werke darstellen, deren Rechtesituation nur noch schwer zu klären ist.

Angesichts dieser Situation lobt Heald die Haftungsregeln des oft gescholtenen Digital Millennium Copyright Acts (DMCA), weil sie im Fall von YouTube „die Bildung eines ziemlich effizienten Marktes“ (S. 35) erlauben (meine Übersetzung):

Diese Regeln […] helfen dabei den Zugang zu Kulturgütern zu fördern, während die finale Entscheidung darüber in den Händen der Rechteinhaber verbleibt.

Zusammengefasst zeigt Healds Studie, dass es durchaus (auch: kommerziell relevante) Nachfrage für ältere Werke gibt, die aber zu großen Teilen bereits nach wenigen Jahren über klassische Vertriebskanäle wie Amazon nicht mehr zugänglich sind. Zumindest für den Musikbereich bietet YouTube sowohl bessere Verfügbarkeit als auch bessere bzw. überhaupt wieder Möglichkeiten zur Monetarisierung. Ironischerweise ist diese Monetarisierung nur auf Basis der auch in Deutschland von Seiten der Rechteinhaber heftig kritisierten Haftungsprivilegien möglich.

Super! Fakten, statt Gesinnung. Wäre schön, wenn Netzpolitik.org auch an anderer Stelle wieder zu diesem Prinzip zurückfände.

Dass in Filmen hauptsächlich aktuelle Musik verwendet wird (abgesehen von klassischer Musik) mag neben Auftragsarbeit auch daran liegen, dass aktuelle (=in dem Moment bekannte) Musik beim Publikum besser ankommt. Auch werden Filme sicher gerne als Plattform genutzt, um mehr Aufmerksamkeit für einen Künstler oder dessen neuer Single zu bekommen.

Zu Musik auf Youtube: Ich kenne die Situation in Frankreich und Brasilien nicht, aber vielleicht ist es auch genau anders herum, dass sich die Monetarisierung (scheinbar) nur in den USA lohnt, weil da so viel Musik online ist. Für Deutschland würde sich aus Sicht der Studie ja auch kein lohnender Markt ergeben, weil die meisten Videos ja direkt wieder gelöscht (oder gemutet) werden. Das liegt ja aber nicht daran, dass keine Nachfrage danach besteht, sondern dass die Gema den Hals nicht voll kriegen kann.

Bei aller Liebe, aber … das ist sachlich ja völlig falsch. Die Bücher verschwinden ja nicht. Wer glaubt, dass die Verfügbarkeit (Kaufbarkeit) über Amazon die „Existenz“ eines Buches definiert, dem sollte vielleicht mal jemand erklären, was eine Bibliothek.

In der Studie wurde die (käufliche) Verfügbarkeit verglichen. Von Büchern die unter Copyright fallen und die nicht mehr Copyright geschützt sind. In dem Fall sind signifikante Unterschiede in der käuflichen Verfügbarkeit erkennbar, was soll daran fachlich falsch sein?

Ich hab ja schon gesagt, was ich daran für sachlich falsch halte, erkläre es aber gerne nochmal: Der Titel der Studie lautet ja „How Copyright Makes Books and Music Disappear“. Sachlich richtig wäre dann wahlweise „How Copyright Makes Books and Music Disappear from Amazon“. Oder auch „How Copyright Makes Books and Music unbuyable“.

Wenn man im Zusammenhang mit Büchern von „Verschwinden“ redet, impliziert man damit doch, dass die Bücher nicht verfügbar wären. Und das ist sachlich falsch. Es gibt ja haufenweise Wege, um an vergriffene Bücher zu kommen. Bilbiotheken und Antiquaritate (beide sind ja sogar vollständig online durchsuchbar) sind da nur die einfachsten Wege.

Klar, das ist ein wenig auch Erbsenzählerei, aber, zwei Dinge ärgern mich daran doch sehr.

Zum einen wird damit der Vormachtstellung von Amazon nur Vorschub geleistet. „Was nicht bei Amazon zu finden ist, existiert nicht.“ Genau der Gedankengang hat ja die Tech-Konzerne so mächtig gemacht.

Zum anderen ist das am Ende halt auch nur Polemik. Mal abgesehen davon, dass Polemik schrecklich unwissenschaftlich ist, erweckt es den Eindruck, als hätte man auch kein besseren Argumente in der Hand als die Gegenseite. Hach.

Oder anders gesagt: Wer glaubt, nur Bücher, die bei Amazon zu kaufen sind, existieren, der hat auch kein besseres Copyright verdient.

Das soll eine wissenschaftliche Studie sein?

Da der Autor nicht beachtet (und nicht einmal andeutungsweise thematisiert), dass sich die Verwendung von Musik im Film (mehr oder weniger synchron zu den Veränderung der Produktionsbedingungen, der industriellen Struktur Hollywoods etc.) in den letzten 100 Jahren grundlegend gewandelt hat, sind seine Statistiken wertlos.

Hinzu kommt, dass Heald offenbar nicht qualifiziert ist, um beurteilen zu können, ob ein Copyright-Schutz vorliegt oder nicht. So behauptet er auf Seite 21 allen Ernstes, bei „God Save The Queen“ von den Sex Pistols sei nur die Aufnahme geschützt. Zum „Beweis“ verlinkt er auf einen Wikipedia-Eintrag: http://en.wikipedia.org/wiki/God_save_the_queen. Das Problem dabei ist: Der Artikel beschäftigt sich mit der UK-Nationalhymne, nicht mit dem Song der Sex Pistols. Den Unterschied kennt sogar Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/God_Save_the_Queen_(Sex_Pistols_song). Da sich die vier Komponisten bester Gesundheit erfreuen, dürfte es noch um die 100 Jahre dauern, bis die Komposition gemeinfrei wird.

Ein weiterer Fehler, der zeigt, wie Heald arbeitet: Offenbar geht er davon aus, dass das längere Copyright bereits 1977 galt (Seite 23): “The top grossing movies contained equal numbers of films from before and after 1977, a convenient date, given the timing of 1976 term extension.”

Auch das ist falsch: Der Copyright of 1976 trat erst am 1. Januar 1978 in Kraft.

Geradezu lächerlich ist fie Darstellung von YouTube als „fairly efficient market“ (Seite 35). Da muss man sich doch fragen, für wen YouTube – außer für Google und Konsorten wie UMG und Sony Music – ein „einigermaßen effizienter Markt“ ist. Für Unternehmen, die nicht zu den „global playern“ gehören, wohl kaum. Von einzelnen Rechteinhabern ganz zu schweigen.