In diesem Essay unternimmt Felix Stalder Überlegungen zu neuen technopolitischen Bedingungen der Kooperation und des Kollektiven. Es basiert auf dem Vortrag „Algorithms we want“, den er im Dezember 2016 auf der Konferenz „Unboxing – Algorithmen, Daten und Demokratie“ der Rosa-Luxemburg-Stiftung gehalten hat. Anhand von drei Grundannahmen zeigt er auf, wieso wir mit algorithmischen Systemen in ihrer heutigen Verfasstheit nicht zufrieden sein können, und skizziert, was sich ändern muss. Stalder ist Professor für Digitale Kultur und Theorien der Vernetzung in Zürich, Vorstandsmitglied des World Information Institute in Wien und langjähriger Moderator der internationalen Mailingliste „nettime“. Zuletzt erschien von ihm: „Kultur der Digitalität“ (2016).

Zum Algorithmenbegriff

Die Bedeutung von „Algorithmen“ in unserer Gesellschaft wächst rasant. Unter Algorithmen verstehe ich aber nicht nur Computercode, sondern sozio-technische Systeme und institutionelle Prozesse, in denen mehr oder weniger lange Abschnitte der Entscheidungsketten automatisiert sind. Die Erweiterung der Einsatzgebiete von algorithmischen Systemen ist kein Zufall und auch kein Prozess, den man „aufhalten“ kann oder sollte. Vielmehr ist es notwendig, eine differenzierte Kritik zu entwickeln, damit wir uns darüber verständigen können, welche Algorithmen wir brauchen und welche wir nicht wollen. Dies ist ein Vorschlag, wie eine solche Kritik aussehen könnte.

Beginnen wir mit drei Annahmen. Erstens: Wir brauchen Algorithmen als Teil einer Infrastruktur, die es erlaubt, soziale Komplexität und Dynamik so zu gestalten, dass diese unseren realen Herausforderungen gerecht werden. Zweitens: Viele Algorithmen sind handwerklich schlecht gemacht, vor allem jene, die soziales Alltagshandeln formen, also das tun, was Soziologen „soziales Sortieren“ (David Lyon) oder „automatische Diskriminierung“ (Oscar H. Gandy) nennen. Drittens: Diese handwerklichen Defizite sind nur ein Teil des Problems. Der andere Teil ergibt sich aus Problemen der politischen Programmatik, die vielen Algorithmen zugrunde liegt. Sie machen deutlich, dass es keine autonome Technologie gibt, auch wenn sie als „intelligent“ oder „selbstlernend“ bezeichnet wird. Gerade angewandte Technologien sind immer Teil von unternehmerischen oder administrativen Strategien, deren Reichweite und Effektivität sie verbessern sollen.

Erstens: Wir brauchen Algorithmen

Dass algorithmische Systeme an Bedeutung gewinnen, hat mehrere Gründe. Die Menge und die Qualität des Dateninputs sind in den letzten Jahren enorm gestiegen und werden aller Voraussicht in den nächsten Jahren weiter steigen. Immer mehr Tätigkeiten und Zustände – online wie offline – hinterlassen immer detailliertere Datenspuren. Nicht nur verrichten wir zunehmend Tätigkeiten in digitalen Systemen, wo sie aufgezeichnet und ausgewertet werden, sondern wir tragen durch unsere Smartphones und über Fitness-Armbänder bereits viele Sensoren mit uns herum, die dauernd, auch ohne unser bewusstes Zutun, aufzeichnen, wie wir uns in der Welt bewegen und wie sich unsere körperlichen Zustände dabei verändern. Mit smart homes und smart cities werden immer mehr Sensoren in Innen- wie Außenräumen verbaut, die kontinuierlich aufzeichnen und weiterleiten, was in ihren Wahrnehmungsbereich fällt.

Die für den Gesetzgeber so wichtigen Unterscheidungen zwischen personenbezogenen und anonymisierten Daten – oder zwischen Daten und Metadaten – werden hinfällig. Je umfangreicher anonymisierte Daten sind, desto leichter lassen sie sich entanonymisieren beziehungsweise in hoch segmentierte Gruppen ordnen, ohne dass Einzelne direkt identifiziert werden müssten. Metadaten sind oft aussagekräftiger als die Inhalte, die sie beschreiben, denn sie fallen standardisiert an und lassen sich deshalb viel effizienter auswerten.

Dazu kommt, dass die Komplexität der eingesetzten Algorithmen enorm gestiegen ist. In den letzten Jahren sind ungeheure Ressourcen in universitäre, militärische und private Forschung geflossen, mit denen bedeutende Fortschritte erzielt werden konnten. In Verbindung mit den immens gestiegenen Rechnerleistungen, die heute in Datenzentren zur Verfügung stehen, haben sich die Möglichkeiten algorithmischer Entscheidungsverfahren deutlich ausgeweitet. Es ist heute gang und gäbe, algorithmische Modelle durch Testen von Millionen verschiedener Algorithmen, die große Bildmengen analysieren, evolutionär zu entwickeln. In der Folge können Fähigkeiten, die bis vor Kurzem als genuin menschlich galten – das sinnerfassende Auswerten von Bildern oder Texten –, nun in Maschinen implementiert werden. Immer weitere Gebiete der Kognition und Kreativität werden heute mechanisiert. Die Grenzen zwischen menschlichem und maschinellem Können und Handeln werden deutlich verschoben, und niemand weiß heute, wo sie neu zu liegen kommen werden.

Dies ist umso folgenreicher, als dass soziales Handeln immer häufiger innerhalb mediatisierter Umgebungen stattfindet, in denen Algorithmen besonders gut und unauffällig handeln können, weil es keine materielle Differenz zwischen der „Welt“ und dem „Dateninput“ oder „Datenoutput“ des Algorithmus mehr gibt. Online ist alles Code, alles Daten, alles generiert.

Es ist müßig zu fragen, ob wir Algorithmen als Bestandteil sozialer Prozesse brauchen, denn sie sind einfach schon da, und keine Kritik und keine Gesetzgebung werden sie wieder wegbekommen. Das wäre in dieser Pauschalität auch nicht wünschenswert. Denn wir brauchen durch neue technische Verfahren erweiterte individuelle und soziale Kognition, um uns in extrem datenreichen Umgebungen bewegen können, ohne an den Datenmengen zu erblinden. Ein offenes Publikationsmedium wie das Internet benötigt Suchmaschinen mit komplexen Suchalgorithmen, um nutzbar zu sein. Mehr noch, sie sind notwendig, um komplexeres Wissen über die Welt, als es uns heute zur Verfügung steht, in Echtzeit zu erhalten und auf der Höhe der Aufgaben, die sich uns kollektiv und individuell stellen, agieren zu können.

Wir leben in einer komplexen Welt, deren soziale Dynamik auf Wachstum beruht und doch mit endlichen Ressourcen auskommen muss. Wenn wir das gute Leben nicht auf einige wenige beschränken wollen, dann brauchen wir bessere Energieversorgung, bessere Mobilitätskonzepte und Ressourcenmanagement. Das kann nur auf Basis „smarter“ Infrastrukturen gelingen. Wenn wir etwa die Energieversorgung auf dezentrale, nachhaltige Energiegewinnung umstellen wollen, dann brauchen wir dazu intelligente, selbst steuernde Netze, die komplexe Fluktuationen von Herstellung und Verbrauch bewältigen können.

Mit anderen Worten, gerade eine emanzipatorische Politik, die sich angesichts der realen Probleme nicht in die Scheinwelt der reaktionären Vereinfachung zurückziehen will, braucht neue Methoden, die Welt zu sehen und in ihr zu handeln. Und Algorithmen werden ein Teil dieser neuen Methoden sein. Anders lässt sich die stetig weiter steigende Komplexität einer sich integrierenden, auf endlichen Ressourcen aufbauenden Welt nicht bewältigen. Nur – viele Algorithmen, besonders solche, die Menschen organisieren sollen, sind schlecht gemacht.

Zweitens: Schlecht gemachte Algorithmen

Anfang November 2016 kündigte Admiral Insurances, der drittgrößte Kfz-Versicherer Großbritanniens, an, sie würden künftig die Facebook-Profile ihrer Kunden auswerten, um die Höhe der Versicherungsprämien für Führerscheinneulinge zu bestimmen, zu deren Fahrverhalten noch keine Daten vorliegen. Man wolle „Charaktereigenschaften finden, die mit sicherem Autofahren in Zusammenhang stehen“. Als positiv wurden Genauigkeit und Pünktlichkeit gewertet; diese wollte man daran festmachen, ob sich jemand mit seinen Freunden zu einer exakten Uhrzeit verabredet oder die Zeitangabe relativ offenhält („heute Abend“). Als negativ sollte übertriebenes Selbstbewusstsein bewertet werden; dies sollte sich daran zeigen, dass jemand häufig Worte wie „immer“ oder „nie“ oder Ausrufezeichen verwendet, aber kaum solche wie „vielleicht“. Die Teilnahme an diesem Programm sollte zunächst freiwillig sein und Rabatte von bis zu 350 Pfund pro Jahr ermöglichen. Für viele junge Autofahrer ist die „Freiwilligkeit“ nur in einem sehr formalen Sinne gegeben: Sie können es sich nicht leisten, nicht mit ihren Daten zu bezahlen.

Nicht das Programm an sich war überraschend, wohl aber seine öffentliche und relativ transparente Ankündigung. Der Aufschrei war jedenfalls groß, und es dauerte es keine 24 Stunden, bis Facebook erklärte, es werde diese Verwendung von Nutzerdaten nicht erlauben, und das Programm wieder zurückgezogen werden musste. Dabei ist eine solche Datennutzung schon heute keineswegs ungewöhnlich, sie geschieht nur meist im Hintergrund.

Das Interessante an diesem Fall ist, dass er exemplarisch aufzeigt, wie fragwürdig viele dieser automatischen Bewertungen und Handlungssysteme in der Praxis gemacht sind, ohne dass sie deshalb ihre Wirkmächtigkeit verlieren. Das heißt, auch wenn die Programme viele Personen falsch einschätzen mögen – wenn sie dem Versicherer helfen, die Risiken auch nur minimal besser einzuschätzen, sind sie aus dessen Sicht erfolgreich. Ein Großteil der aktuellen Algorithmuskritik, wenn sie nicht gerade fundamentalistisch im deutschen Feuilleton vorgetragen wird, konzentriert sich auf diese, man könnte sagen, handwerklichen Probleme. Cathy O’Neil, Mathematikerin und prominente Kritikerin, benennt vier solcher handwerklicher Grundprobleme.

Überbewertung von Zahlen

Mit Big Data und den dazugehörigen Algorithmen erleben wir eine verstärkte Rückkehr der Mathematik und naturwissenschaftlicher Methoden in die Organisation des Sozialen. Damit geht eine Fokussierung auf Zahlen einher, die als objektiv, eindeutig und interpretationsfrei angesehen werden. Eins ist immer kleiner als zwei. Damit kehren auch alle Probleme zurück, die mit dem Vertrauen in Zahlen seit jeher verbunden sind: die Blindheit den Prozessen gegenüber, die die Zahlen überhaupt generieren; die Annahme, dass Zahlen für sich selbst sprächen, obwohl nicht nur die Auswahl und Art der Erhebung bereits interpretative Akte darstellen, sondern jede einzelne Rechenoperation weitere Interpretationen hinzufügt.

Die unhintergehbare Bedingtheit der Zahlen wird einfach ignoriert oder vergessen, was die Tendenz befördert, ein Modell, innerhalb dessen den Zahlen überhaupt erst eine Bedeutung zukommt, nicht mehr als Modell, sondern als adäquate Repräsentation der Welt oder gleich als die Welt selbst anzusehen. Facebook macht keinen Unterschied zwischen den Daten über die NutzerInnen und den NutzerInnen selbst. Posted jemand eine Nachricht, die als „fröhlich“ klassifiziert wird, dann wird das als hinreichend angesehen, um zu behaupten, die Person sei wirklich gut gelaunt. Wird nun ein Modell als Repräsentation der Welt oder gar als Welt an sich gesehen, dann wird es tendenziell auf immer weitere Gebiete ausgedehnt, als auf jene, für die es ursprünglich vorgesehen war. Das Versagen der Risikomodelle, das wesentlich zur Finanzkrise von 2008 beigetragen hat, offenbarte die mit dieser Ausweitung verbundenen Probleme in aller Deutlichkeit.

Falsche Proxies

Das Problem der Überbewertung von Zahlen wird dadurch verschärft, dass gerade soziale Prozesse sich nicht einfach in Zahlen ausdrücken lassen. Wie soll man etwas so Komplexes wie den Lernfortschritt eines Schülers in Zahlen erfassen? Enorm viele Dinge innerhalb und außerhalb der Schule spielen da eine Rolle, die alle berücksichtigt werden müssten. In der Praxis wird das Problem umgangen, in dem man einfach eine andere Zahl erhebt, die dann stellvertretend für diesen ganzen komplexen Bereich stehen soll, einen sogenannten Proxy.

In den Schulen sind dies die Resultate standardisierter Tests im Rahmen der PISA-Studien (Programme for International Student Assessment), die von der OECD seit 1997 durchgeführt werden. Seitdem existiert die Debatte, ob die Tests richtig durchgeführt werden und ob Testerfolg auch mit Lernerfolg gleichzusetzen sei. Das ist immerhin eine Debatte, die geführt werden kann. Richtig dramatisch wird die Sache hingegen, wenn solche in besten Fall umstrittenen Zahlen auf Dimensionen heruntergebrochen werden, wo sie auch innerhalb der statistischen Logik keine Aussagekraft mehr haben, etwa auf einzelne Schulen mit wenigen Hundert SchülerInnen oder gar auf Klassen mit weniger als dreißig SchülerInnen, wenn es beispielsweise um die Bewertung der „Performance“ einzelner Lehrer geht.

Auch wenn die gewonnenen Erkenntnisse oftmals kaum Aussagekraft enthalten, werden sie trotzdem für Bewertungen herangezogen, die bis zum Verlust der Arbeitsstelle führen können. Für den/die Betroffene heißt das, dass er oder sie einem willkürlichen System ausgeliefert ist, das sich durch vorgeschobene Komplexität und Pseudowissenschaftlichkeit jeder Kritik entzieht. Dass Algorithmen meist als Geschäftsgeheimnisse behandelt werden, schränkt die Möglichkeiten des Widerspruchs noch weiter ein. Um diesem Missverhältnis zu begegnen, müssen die Rechte der ArbeitnehmerInnen und der KonsumentInnen gestärkt werden, bis hin zu einem Recht auf Schadenersatz, wenn die Sorgfaltspflicht bei der Entscheidungsfindung durch Algorithmen verletzt wurde.

Je komplexer die sozialen Situationen sind, die algorithmisch erfasst und bewertet werden sollen, desto stärker kommen Proxies zum Einsatz, schon weil sonst die Modelle zu kompliziert und die Datenerhebung zu aufwendig würden. Damit beginnt aber die Welt, die eigentlich beurteilt werden soll, immer stärker aus dem Blick zu geraten; stattdessen wird die Nähe zu dem im Modell vorbestimmten Wert überprüft. Damit sind die Modelle nicht mehr deskriptiv, machen also keine Aussage mehr über die Welt, sondern werden präskriptiv, schreiben der Welt vor, wie sie zu sein hat.

Menschen passen ihr Verhalten an

Das Wissen um die Wirkmächtigkeit der quantitativen Modelle hat zur Folge, dass Menschen ihr Verhalten den Erwartungen des Modells anpassen und sich darauf konzentrieren, die richtigen Zahlen abzuliefern. Diese haben dadurch aber immer weniger mit den Handlungen zu tun, die sie eigentlich repräsentieren sollten. Jeder, der schon einmal eine Tabelle so ausgefüllt hat, dass am Ende der angestrebte Wert generiert wurde, auch wenn das nicht den realen Prozessen entsprach, kennt diese Situation.

Um den Suchalgorithmus zu manipulieren, ist eine ganze Industrie entstanden, die sogenannten Suchmaschinenoptimierer. Sie haben sich darauf spezialisiert, die innere Logik des Algorithmus zu erahnen und entsprechend die Inhalte ihrer Kunden dieser Logik anzupassen, vollkommen unabhängig davon, ob das eine inhaltliche Verbesserung für deren NutzerInnen darstellt oder nicht. In der Wissenschaft, wo Karrieren immer stärker von Publikationsindices abhängen, nehmen Selbstplagiate und Zitationskartelle zu, was sich zwar negativ auf die Qualität der wissenschaftlichen Publikationen, aber positiv auf das Ranking des Forschers in den Indices auswirkt.

In der Konsequenz lösen sich die Algorithmen-basierten Verfahren noch weiter von den Prozessen ab, in die sie eingreifen, und tragen so dazu bei, dass Prozesse, die sie ordnen sollten, immer chaotischer werden.

Fehlende Transparenz und Korrigierbarkeit

Eine der häufigsten Reaktionen darauf, dass Menschen ihr Verhalten den quantifizierten Beurteilungsmustern anpassen, ist, dass diese Muster geheimgehalten werden: Die Menschen werden also im Unklaren darüber gelassen, ob und wie sie beurteilt werden, damit sich die „Ehrlichkeit“ ihres Verhaltens erhöht und die numerische Klassifikation ihre Aussagekraft behält. Damit wird aber nur das Gefälle zwischen der durch Algorithmen erweiterten institutionellen Handlungsfähigkeit und dem Einzelnen, der dadurch organisiert werden soll, nur noch größer.

Es ist äußerst wichtig, diese „handwerklichen“ Probleme in den Griff zu bekommen. Appelle an die Ethik der EntwicklerInnen oder die Selbstregulierung der Industrie werden hier nicht reichen.

Wir brauchen eine Anpassung der Gesetze, etwa jener, die gegen Diskriminierung schützen. Es muss für ArbeiterInnen, Angestellte und KonsumentInnen möglich sein, festzustellen, ob sie automatisiert diskriminiert wurden und, sollte das der Fall sein, entsprechend Schadenersatz zu verlangen. Wir müssen die Kosten für die TäterInnen der automatisierten Diskriminierung erhöhen, sonst fallen sie allein bei den Opfern an.

Drittens: Es gibt keine autonome Technologie

Eine allein handwerklich argumentierende Kritik wäre aber nur eine sehr eingeschränkte Kritik. Es reicht nicht, die Qualität der Werkzeuge zu verbessern, denn Werkzeuge sind nie neutral, sondern reflektieren die Werthaltungen ihrer EntwicklerInnen und AnwenderInnen beziehungsweise deren Auftraggeber oder Forschungsförderer. Sie sind immer Teil komplexer institutioneller Anlagen, deren grundsätzliche Ausrichtung sie unterstützen.

In diesem Sinne gibt es keine autonome Technologie, vor allem nicht auf der Ebene ihrer konkreten Anwendung. Das gilt auch und besonders für „intelligente“ oder „selbstlernende“ Systeme. Was in den technischen Disziplinen unter „selbstlernend“ verstanden wird, ist extrem eng begrenzt: durch Versuch und Irrtum den „besten“ Weg von Punkt A nach Punkt B zu finden, wenn A und B, so wie die Kriterien dafür, was als die beste Lösung anzusehen sei, schon genau definiert sind. Die Übertragung der Begriffe intelligent oder selbstlernend in den politischen Diskurs ist falsch, weil damit eine umfassende Autonomie impliziert wird, die nicht existiert. Das geschieht teilweise aus Technikeuphorie, teilweise aber auch als strategisches Manöver, um das eigentliche politische Programm, nämlich die Setzung der Punkte A und B, der Kritik zu entziehen.

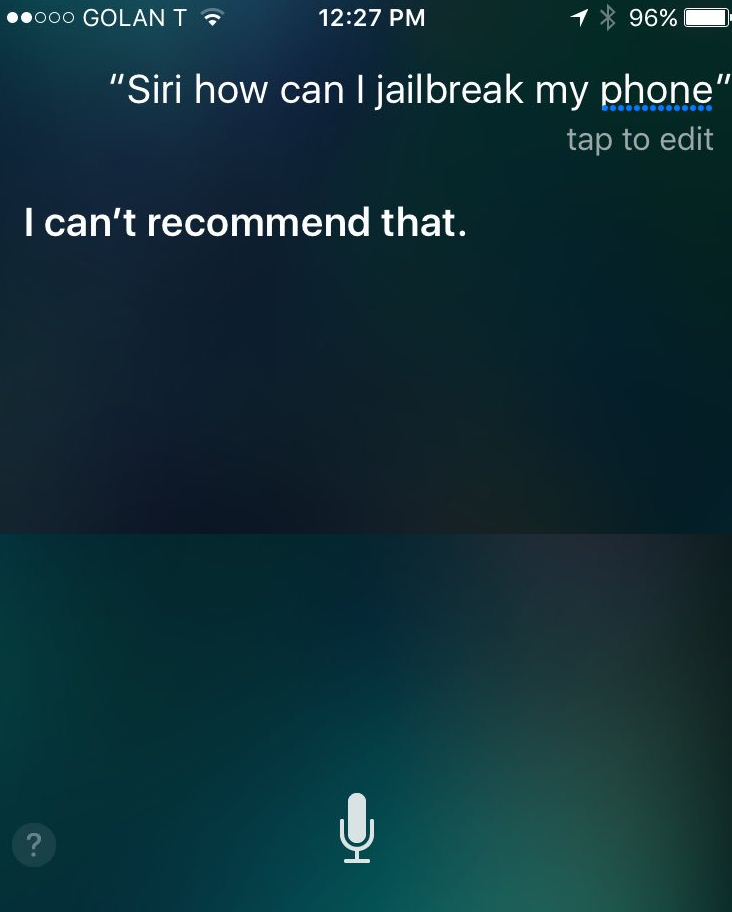

Ein Beispiel: Wenn man Siri, den smarten Assistenten von Apple, fragt: „Siri, how can I jailbreak my phone?“ – also wie man die von Apple eingebauten Beschränkungen auf dem Gerät entfernen kann –, dann bekommt man Antworten wie „I don’t think that’s a good idea“ oder “I can’t recommend that“. Dies kann man als Rat oder Drohung auffassen. Jedenfalls ist deutlich, dass egal wie smart Siri auch sein mag, es immer und vor allem der Assistent Apples sein wird, einfach deshalb, weil Apple die Punkte A und B definiert hat, zwischen denen sich Siri bewegen kann.

Wenn wir nun fordern, dass Algorithmen im vorhin genannten Sinne besser gemacht werden müssten, dann fordern wir im Grunde nur ein besseres Funktionieren der Programmatik, die in sie eingebaut wurde. Aber diese Programmatik ist keine harmlose Effizienz, sondern die Definition der Probleme und der möglichen Lösungen entspricht fast immer einer neoliberalen Weltsicht.

Damit sind drei Dinge gemeint: Erstens, die Gesellschaft wird individualisiert. Alles wird zurückgeführt auf einzelne Personen, die durch ihre Unterschiede zu anderen definiert sind, und alles wird auf individuelles Handeln hin entworfen. Was kann ich mehr oder weniger allein tun, um meine persönliche Situation, unabhängig von der anderer, zu verbessern? Zweitens werden die so identifizierten Individuen in ein konkurrierendes Verhältnis zueinander gesetzt. Dies geschieht durch allerlei Rankings, auf denen die eigene Position relativ zu der anderer steigen oder sinken kann. Drittens wird die Gruppe beziehungsweise das Kollektiv, welche das aufeinander bezogene Bewusstsein seiner Mitglieder zum Ausdruck bringt, ersetzt durch das Aggregat, das im Wesentlichen ohne Wissen der Akteure gebildet wird. Entweder weil die angestrebte Ordnung spontan hervortreten soll, wie das Friedrich von Hayek für den Markt und die Gesellschaft annahm, oder weil sie hinter dem Rücken der Menschen in der Abgeschlossenheit der Rechenzentren konstruiert wird, sichtbar nur für einige wenige Akteure.

Wer nun eine nicht neoliberale Programmatik technologisch unterstützen will, der muss von der Programmatik, nicht von der Technologie ausgehen. Ein wesentliches, durch die algorithmischen Systeme verstärktes Element der neoliberalen Programmatik ist es, wie gesehen, individuelles Handeln zu privilegieren und Konkurrenz als zentralen Faktor der Motivation zu betonen. Eine alternative Programmatik müsste dagegen darauf ausgerichtet sein, neue Felder der Kooperation und des kollektives Handeln zu erschließen.

Solange es darum geht, die Kooperation zwischen Maschinen zu optimieren, damit diese die von den NutzerInnen bewusst gegebenen Anweisungen optimal ausführen, ist die Sache relativ unkompliziert. Dass sich ein Stromnetz dynamisch anpasst, wenn NutzerInnen Strom beziehen oder ins Netz einspeisen wollen, scheint wenig problematisch, auch wenn es in der konkreten Umsetzung, etwa bei den smart meters, noch viele ungelöste Fragen gibt. Ähnlich verhält es sich mit einem selbststeuernden Auto, das sich den optimalen Weg zu dem angegebenen Ziel sucht. Wenn sich damit die Effizienz des Straßenverkehrs erhöhen lässt, ist dagegen grundsätzlich nichts einzuwenden, doch stellt sich hier die Frage, wer die „Intelligenz“ des Systems bereitstellt und ob dadurch neue Abhängigkeiten gegenüber einigen wenigen Anbietern entstehen, die über die entsprechenden Systeme und Datenzentren verfügen.

Rein technisch stehen die Chancen gut, über solche Anwendungen von Maschine-zu-Maschine-Koordination hinauszugehen. Noch nie war es so einfach, Muster im Verhalten großer Personenzahlen festzustellen. Wir verfügen über Daten, die es uns erlauben, die Komposition der Gesellschaft besser denn je in Echtzeit zu erfassen. Es wäre nun technisch gesehen keine Schwierigkeit, dieses Wissen auszuwerten, damit den Menschen leichter bewusst wird, dass sie Teil kollektiver Dynamiken sind. Das geschieht auch bereits.

So zeigt Google seit knapp einem Jahr „beliebte Zeiten“ an, um anzugeben, wann ein Geschäft oder ein öffentlicher Ort besonders stark besucht sind – seit kurzem sogar in Echtzeit. Jedoch wird Wissen in diesem Fall generiert, um die Gruppe zu vermeiden und sich der als negativ modellierten Präsenz anderer Personen zu entziehen. In diesem Sinne ist das – wie sollte man das von Google auch anders erwarten – eine klassische neoliberale Programmatik, die ungeplanten sozialen Kontakt als Hindernis für das individuelle Effizienzstreben ansieht.

Algorithmen, die wir wollen

Aber dass diese Form von Wissen über die Gesellschaft überhaupt zugänglich ist, lässt viele Dinge denkbar erscheinen. Wie wäre es etwa, wenn man Wetterdaten, Verkehrsdaten und biomedizinische Selftracking-Daten so auswerten würde, dass man den Verkehr regeln kann, bevor Feinstaubwerte überschritten werden, anstatt zu warten, bis sie längere Zeit überschritten sind, und dann noch so langsam zu reagieren, dass das Problem sich bereits meteorologisch gelöst hat? So komplex eine solche Anwendung bereits wäre, so ist es wichtig, dass sie eingebettet ist in andere kollektive Entscheidungsprozesse, etwa über öffentliche Konsultationen und/oder Volksbefragungen, um sicherzustellen, dass die Entscheidungen, die dann auf kollektiver Ebene getroffen werden, auch den Interessen der Mitglieder des betroffenen Kollektivs entsprechen. Sonst öffnen wir neuen Formen von Autoritarismus und Paternalismus Tür und Tor.

Viele weitere Anwendungen ließen sich ausmalen. Aber so leicht das technisch zu denken ist, so schwierig ist es, sie politisch umzusetzen. Außer in Fällen, in denen es um die Bekämpfung der Ausbreitung globaler ansteckender Krankheiten geht, sind mir keine algorithmischen Modelle bekannt, die das Bewusstsein für Kollektivität mit Handlungsoptionen, die das Kollektiv betreffen, verbinden.

Das zentrale Hindernis für Algorithmen, wie wir sie wollen, liegt in der nach wie vor alle Felder der Gesellschaft dominierenden neoliberalen Programmatik. Die ist aber, nach Brexit und Trump, schwer angeschlagen. Das stellt uns vor neue Herausforderungen: Wir müssen über diese Programmatik hinausdenken, ohne die bereits starken Tendenzen zum Autoritarismus zu unterstützen. Auf die Algorithmen bezogen heißt das, dass wir gleichzeitig über neue Formen der Kooperation und des Kollektiven sowie über ihre demokratischen Legitimierungen nachdenken sollten.

Das bringt meine Erfahrungen und Überzeugungen in jedem Schritt und im Ganzen auf den Punkt. Danke!

Für den vorletzten Absatz habe ich ein paar Ideen mehr, also ein paar Algorithmus-Entwürfe die, konsensual beschlossen, die Gesellschaft in Summe voranbringen könnten, indem dem Einzelnen sein Mitwirken am Resultat aufgezeigt wird und er sein Handeln aus dieser Aufklärung heraus freiwillig lenken lässt:

– CO2 Zertifikatshandel nur noch auf Ebene des endverbrauchenden Individuums (oder des Exporteurs) – fahre ich mehr Rad, kann ich mehr Fleisch kaufen oder erhalte viele € verglichen zu heute. Wärmesaniere ich mein Haus nicht, kann ich nicht auch um die Welt jetten oder erhalte Nichts oder zahle €.

– Gesundheitsleistungen jenseits der Prophylaxe und Bagatellen, jenseits der Lebenserhaltung, für eigenverantwortlich handeln Könnende werden konsensual in ihrer Summe gedeckelt. Verteilung nach Meriten (hat fast immer richtig Zähne geputzt) und Nutzen (gewonnene gesunde Lebensjahre: Die Keramikkrone kriegt derjenige mit der höheren Lebenserwartung).

– Grundsätzlich Alles, wo es um das „Problem der Allmende“ geht. Die historisch immer dort funktioniert, wo das Nutzerkollektiv einen als übermässig empfundenen Gebrauch / unzureichenden Erhaltungsaufwand zuordnen kann und sanktioniert.

Wir brauchen also Algorithmen zum Erhalt der Allgemeingüter.

Allgemeingüter sind aber nicht nur die klassischen Allmenden. Auch abstrakte Güter sind schützenswert: Humanismus und Mitmenschlichkeit.

– In politischen Diskussionen eine Hervorhebung der Meinungen derjenigen Individuen die auch in der Vergangenheit zum Konsens beitrugen. Schon Schüler können sich in der SMV solche Meriten erwerben.

– Aufwändigere Zuwendung im Bedafsfall (Pflegefall) für diejenigen, die in der Vergangenheit Zuwendung leisteten (Hospizverein, THW)

Natürlich muss dazu der Geist des gesamten Artikels sicher gestellt werden: Kluge Metriken, transparente Berechnung, revisionssicher, hinterfragbar, auf Antrag ohne existentielle Nachteile zu löschen und im Zweifel beklagbar (mit Beweislast beim Verarbeiter) – und ein auch tatsächlich sanktioniertes Verbot, die Daten anders als ebenso zu verwenden.

Natürlich werden selbst in aufgeklärten Gesellschaften weitere Sicherungen nötig, natürlich wird diese Technologie in Kleptokratien und Diktaturen eine Friedhofsruhe festigen. Tja, no risk no fun.

Danke für den spannenden Artikel!

Ein kleiner Hinweis:

Von der in Absatz 2 von „Zweitens: Schlecht gemachte Algorithmen“ verlinkten Studie der crackedlabs ist mittlerweile eine stark erweiterte Fassung auf Englisch erschienen:

http://crackedlabs.org/en/networksofcontrol

Für einen Schweizer Autor sicherlich ein spannender Artikel *g*. Und so visionär…

Stimmt, hier ist unser Artikel zu der erweiterten Studie: https://netzpolitik.org/2016/den-trackern-auf-der-spur-forscher-geben-einblick-in-die-kommerzielle-ueberwachungsindustrie/

Der gefühlten Vereinzelung in der Algorithmenwelt steht eine immense Zunahme der Kooperation durch Kommunikation gegenüber. Im Zuge dieses Produktivitätssprungs, also der Steigerung von Kollektivität, wird das Individuum in seiner Einzelleistung total erfass- und vergleichbar. Ein Vergleich bezieht sich allerdings nur auf andere, steht also nicht für individuelle Entfaltung. Die Frage, wie individuelle Stärken rationalisiert nutzbar gemacht werden können, beschreibt die Richtung des nächsten technologischen Sprungs. Er führt beide von Friedrich von Hayek getrennten Ordnungen – spontane Ordnung versus Organisation – zu einer einzigen rechnergestützten Produktionsbasis zusammen.

Wie das gelingen soll? Wir tappen im Dunkeln und uns fehlt ein Silberstreif am Horizont. Dass wir ihn jedoch zu unseren Lebzeiten noch entdecken werden, davon bin ich überzeugt. Und er wird sicherlich ganz anders aussehen als heute vorstellbar. Das Smartphone konnte sich wenige Jahre vor seiner Erfindung praktisch niemand vorstellen – selbst als die Komponenten schon bekannt waren (PC, Mobilfunk). Mittlerweile scheint die Kombinierbarkeit der bekannten Elemente ausgeschöpft. Die Perspektivensuche des Konzerns Apple steht für das Auslaufen des aktuellen Innovationskreislaufs, der maßgeblich mit diesem Markennamen verbunden ist. Na klar, jetzt kommt die Verkehrsinfrastruktur dran. Aber da werden wir wohl unsere Grenzen noch deutlicher erfahren. Was die künstliche Intelligenz angeht, könnte der Massenversuch mit Millionen autonomer Autos die bisherigen Konzepte rasch als künstliche Dummheit entlarven. Doch genau dieses Manko könnte auch zur Entwicklung neuer Bausteine führen, die dann gleichfalls als Relais für eine künftige Infrastruktur der Kreativität nutzbar wären.

Der Text ist viel zu lang, um ihn wirklich durchlesen und verstehen zu können. Es müssen ja nicht die armseligen 140 Zeichen von Twitter sein. Auch etwas verständlicher formuliert wäre nicht schlecht.

Warum wurden BREXIT und US-Wahl völlig falsch prognostiziert? Wegen der Algorithmen! Da waren irgendwelche Stimmungsmacherbots im Einsatz, die eine völlig falsche Realität erzeugten.

Wir brauchen aber keine Regierungen, die vor den Märkten zittern, das sind ja real mehrheitlich automatisierte Handelssysteme, sondern Politiker, die die Rahmen vorgeben. Zum Beispiel ein zwingendes Trennbankensystem, in dem klar zwischen den Spielhöllen und den Spareinlagen getrennt wird. Solche Spielhöllen dürften sehr wohl pleite gehen, wenn die Blasen platzen. Genauso ist das auf anderen Gebieten.

Die Algorithmen selbst werden sich immer verbessern lassen, aber das ist was anderes als Künstliche Intelligenz. Natürlich sind die nur so brauchbar, wie das Wissen ihrer Programmierer zur jeweiligen Zeit am entsprechenden Ort.

Ich finde den Text genau deshalb nicht zu lang: Er ist analytisch, logisch strukturiert und beschreibt gut, was es zu verstehen gibt. Wenn der Text als zu lang und unverständlich empfunden wird, dann, so scheint es mir, aus der Perspektive des Lesers, der einfache Lösungen und Antworten auch dann erwartet, wenn die dahinter stehenden Mechanismen komplizierter sind und er diese Einfachheit selbst dann noch erwartet, wenn es um die tatsächliche Erklärung der Mechanismen geht. Das ist, wie wenn man die Funktion von Excel einem Kind erklären will, bevor es in der Schule die Grundzüge der Mathematik erlernt hat. Bestenfalls wird das Kind die Funktion akzeptieren. Aber nicht verstehen. Und es wird danach auch nicht zwangsläufig überzeugt sein, in aufwändiger Arbeit die Mathematik zu erlernen.

Danke dem Autor für die Zusammenstellungen – allerdings hinterlässt der Aufsatz bei mir seltsame Fragezeichen.

Mir ergibt sich dann eher ein Reim, wenn ich dem eine Fragestellung hinzugeselle, diejenige nach einer Transparenz des paradigmatischen Hintergrunds. Wo man sich hierin dem tagespolitisch Opportunen nur mit dem einfachen gedanklichen Haushaltsgerät entgegenstelt, nistet sich ein Wanken ein, das mir sonderlich auffiel, dass dem Neoliberalala-Wahn nur eine eigenartige Zwiespältigkeit entgegengesetzt wurde. Wenn Menschen gegeneinander ausgespielt werden, ist das wohl böse, aber ansonsten kann da kommen, was will, in der modernsten aller Welten kann das nur zum Guten sich wenden. So irgendwie. Ich sehe hier den landläufigen Hintergrund der allgemeinen Gemütlichkeit am Werk, wie viel zu oft sonst auch immer: der Fortschritt wird es schon richten.

Zum Exempel seien zwei andere Arten von Hintergrund zur paradigmatischen Bündelung des analytischen Eifers dagegengestellt, da sieht die wackere Chose dann leider um ein gutes Stück magerer aus. Nehmen wir zum einen den Logiker und Lebenswelt-Phänomenologen Edmund Husserl, um dem Revier der gedanklichen Tätigkeit die Markierungen zu setzen. Er hatte einst bei Nacht und Nebel seine gesammelten Schriften aus Freiburg nach Löwen verbracht, aus Angst vor seinem professoralen jüngeren Kollegen Heidegger, der sich daran machte, per Liebedienerei im Nazisystem zu einem Universal-Zampano für alle Bildungsfragen aufzusteigen. Müsste Husserl sich in unseren Tagen gleicherart wieder fürchten, dass seinen Schriften womöglich nachgestellt würde?

Mit Sartre als Anregung, dieser ein Schüler Husserls (zu denen auch Heidegger gezählt wird), bringt sich das auf den Punkt:

Dass der Mensch als Ausdruck seiner Freiheit tagtäglich die Welt neu erstehen soll lassen können.

Das ist zum einen ein strammer Imperativ. Und zum anderen gibt dies den harten Maßstab, wie es um die Würde des Menschen bestellt ist, wo eben Freiheit zur lapidaren Vokabel mit viel leerem Präsentationspotential heruntergekommen ist.

Das ist dann eine ganz andere Frage, die sich hiermit für die algorithmische Facharbeiterei aufdrängt: Wie, bittesehr!, kann man die Menschen in ihrer Lebensführung vor jedem Ansinnen schützen, prinzipiell!, dass überhaupt versucht wird, sie zum Objekt werden zu lassen, im Rahmen ihrer eigenen Neigung zur unablässigen Wiederholungstätigkeiten?

Hier ist die hohe Schule der informationellen Selbstbestimmung zu Hause, Hier ist dem der Sinn zugeschrieben, dass Freiheit ein hohes Gut ist.

Und selbst wenn dann die Ausreißer von der statistischen Gleichförmigkeit minimal sind, wenn die Leute sowieso ständig dasselbe machen, so sollte damit erst einmal das Anlegen der Statistik unterbleiben, Eben um der Freiheit willen.

Husserl stellt uns korrespondierend damit klar, dass mit der Strenge des Logikers stets aufs Neue ein Weltbild aus dem Wust von Phänomenen, die uns umgeben, reifen soll dürfen.

Ein kleiner Dreh bei den Grundlagen, die dem Artikel nicht beigegeben sind, und und man hat plastisch vor Augen, wie der Neoliberalal-Wahn nurmehr dies vor Augen hat, dass die Welt als garantiert reife Frucht tagtäglich rigoros abgepflückt und geerntet werde, Die Redutkion aller Existenz ist damit auf garantierte Erntezeit eingestellt. … Ernte mittels dener, die über den Maschinenpark verfügen, wo sich Algorithmen abspulen lassen. Dann sind Ausnahmen Störungen, ein Teil der Algorthmen dient der Kosteneffizienz bei deren Behandlung.

Das essentielle Detail an dieser Stelle ist allerdings: Freiheit ist da höchst unerwünscht. Es ist alles immer nur so, wie es je vorher schon war. Und die Wahrheitsministerien und ihre Propagandakanonen liefern die Mythen und Märchen hinzu, auf dass die je individuelle Denktätigkeiten hiermit kompatibel ablaufen, am besten unter Dauerstress und künstlich inszeniert mit Angst und Not, dann kommen da umso weniger abweichende Fragen auf.

So ist das mit dem pardigmatischen Hintergrund: Wenn man ihn passend wählt, sieht man plötzlich eine ganz andere Welt.

Als zweiter Kandidat sei hinzugefügt, in Konsequenz dessen, was sich nach Anregung durch Gedanken von Jürgen Habermas zum kommunikativen Handeln darstellen lässt – es ist dies der Hinweis auf die menschlich unumgehbaren Meilensteine, die immer wieder aufs Neue etabliert werden müssen: indem nur im kommunikativen Handeln im Diskurs, im Streitgespräch zwischen Personen das seinen Ausgang nimmt, was auf längere Sicht Erkenntnis als immer wieder erneut stabil etabliert.

Wo der Diskurs abgewürgt wird, als Dauerzustand, macht sich notgedrungen über kurz oder lang massive Idiotie breit, eine Unfähigkeit, Wirklichkeit sprachlich abzubilden um in Denk- und hernach Handlungsprozessen angemessene Reaktionen finden zu können.

Paradigmatisch gesehen ist das ein Hammer, der sich nicht gar so leicht in den Alles-Easy-Erkenntniszirkus wird integrieren lassen. Die Folgen des Unwillens lassen sich tagtäglich betrachten: Der Zeitgeist hat sowieso recht, die wirkliche Wirklichkeit steht im Lexikon, und wenn man aus dem Fenster schaut, sieht man, wie der ganze Planet verbrennt. Kein Diskurs. Es sind gerade keine Planstellen frei. Oder so.

Natürlich haben wir gerade im obigen Aufsatz das Versprechen gesehen, wir wollen den Diskurs führen. Aber wo ist hier der Einstiegspunkt? Der Diskurs beginnt mit einem Wohlstandsmodell, das für einen Großteil der Weltbevölkerung irrelevant ist.

Auf paradigmatischer Ebene stellt sich die Hereinnahme des Begriffs Diskurs auf einer ganz anderen Ebene – nur zur Kontemplation in der Reaktion auf Entscheidungsfindungen hinkt das sonst im Timing arg hinterher. Man sieht das in dem Aufsatz, wo Messgeräte dazu dienen, vorhandene Mittel zu kanalisieren.

Ein Diskurs, der etwas angemessener breit aufgestellt wäre, würde hier Ressourcenfragen und Verteilungsgerechtigkeit anführen, vor allem aber, an erster Stelle den Moment, wo der Diskurs in sein Gegenteil abkippt, den zynischen Diskurs, der nurmehr vorgefertigte Antworten schmackhaft machen soll.

Ja, da schnurren Algorithmen dann voll in ihrem Element, wie es in den 1920er Jahren Bernay begonnen hatte, am Für-Dumm-Verkaufen der Populuationen von Ländern gezielt herumzutricksen. Das ist dann doch in dieser Welt zur Beschreibung eine wirklichkeitsnähere Rolle für den Diskurs, wenn beschrieben wird, wie Algorithmen als Standardrezept dazu gebraucht werden, eben den Diskurs zu verhindern und womöglich abzuschaffen.

Das ist kein leichtes Kaliber nicht. Das ist offener Faschismus als Tendenz, zu betrachten, wie er sich aufwirft, hier über die Nachkalibrierung der paradigmatischen Ebene zu sehen, um die beiden essentiellen Fragen mit im Visier zu haben, wie steht es um die Freiheit der Handelns, wie steht es um die Freiheit der Rede? Und beides zusammen ist die Frage nach der politischen Macht, nach ihrer Kontrolle, nach dem Maß ihrer Korruptheit.

Das Unangenehme am Diskurs durch die Brlle des Algorithmus hat einen einfachen Nenner, wenn man in den Diskurs eintritt, kennt man das Ergebnis nicht. Sonst ist es keiner. Kurz, die beiden mögen sich nicht. Die beißen sich, weil sie, paradigmatisch, je einen ganz anderen Planeten als Heimat des Menschen annehmen. Mit flächdendeckender Verblödung des Menschen muss bei Abschaffung des Diskurses dringend gerechnet werden. Nach einiger Zeit wissen die Leute nicht mehr, was sie sagen. Dann läuft die Maschinerie, bis sie blind an die Wand fährt. Das war’s dann, streng per Algorithmus.

Ein paar Bücher von Felix Stalder als EPUB:

http://c3jemx2ube5v5zpg.onion/?author=view&id=336&letter=S

Algorythmen sind heutzutage unwegdenkbar und ohne Sie wären wir heute nicht auf dem Stand der Technologie und des Wissens

Hier werden ellenlang passagen aus 3TH1CS zitiert. Sehr undchön, das nichtmal in den eigenen worten wiederzugeben. Wer weiss, was aus dem text noch alles kopiert wurfe

Schön, dass Dir Parallelen aufgefallen sind. Allerdings ist dieser Text bereits am 15.1.2017 hier publiziert worden und das ist das Transcript einer Rede vom Dezember 2016. Das Buch 3TH1CS ist laut iRights-Blog am 25.10.2017 erschienen.

Preisfrage: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass unser gastautor Felix Stalder für diesen Beitrag bei bei 3TH1CS abgeschrieben hat?

Update: Sehe gerade, dass dieser Beitrag wohl komplett ebenfalls in 3TH1CS publiziert wurde.