Der Bedarf an Metallen wie Kobalt, Nickel und Mangan ist immens – und zwar weltweit. Die seltenen Metalle sind ein wichtiger Bestandteil von Solarmodulen, Windturbinen oder auch von Lithium-Ionen-Batterien für Elektroautos. Sie gelten daher als Schlüsselressource im Kampf gegen die Klimakrise.

Bislang werden die Rohstoffe an Land abgebaut, vor allem im Kongo (Kobalt), in Indonesien (Nickel) und in Südafrika (Mangan). Das soll sich nun ändern. Norwegen hat Anfang Januar als erstes Land weltweit den Abbau von Massivsulfiden und eisenhaltigen Krusten vor seiner Küste erlaubt. Die Befürworter:innen wollen nach eigenen Angaben so Nachhaltigkeit und Umweltschutz fördern.

Umweltschützer:innen und Forschende zeigen sich entsetzt über die Entscheidung. Sie kritisieren, dass der Bergbau am Meeresgrund in erster Linie den Interessen von Konzernen diene und dramatische ökologische Folgen hätte. Gleichzeitig sei unklar, ob künftig noch allzu große Mengen an Mangan benötigt werden, da beispielsweise bereits an umweltschonenderen Batterien geforscht wird.

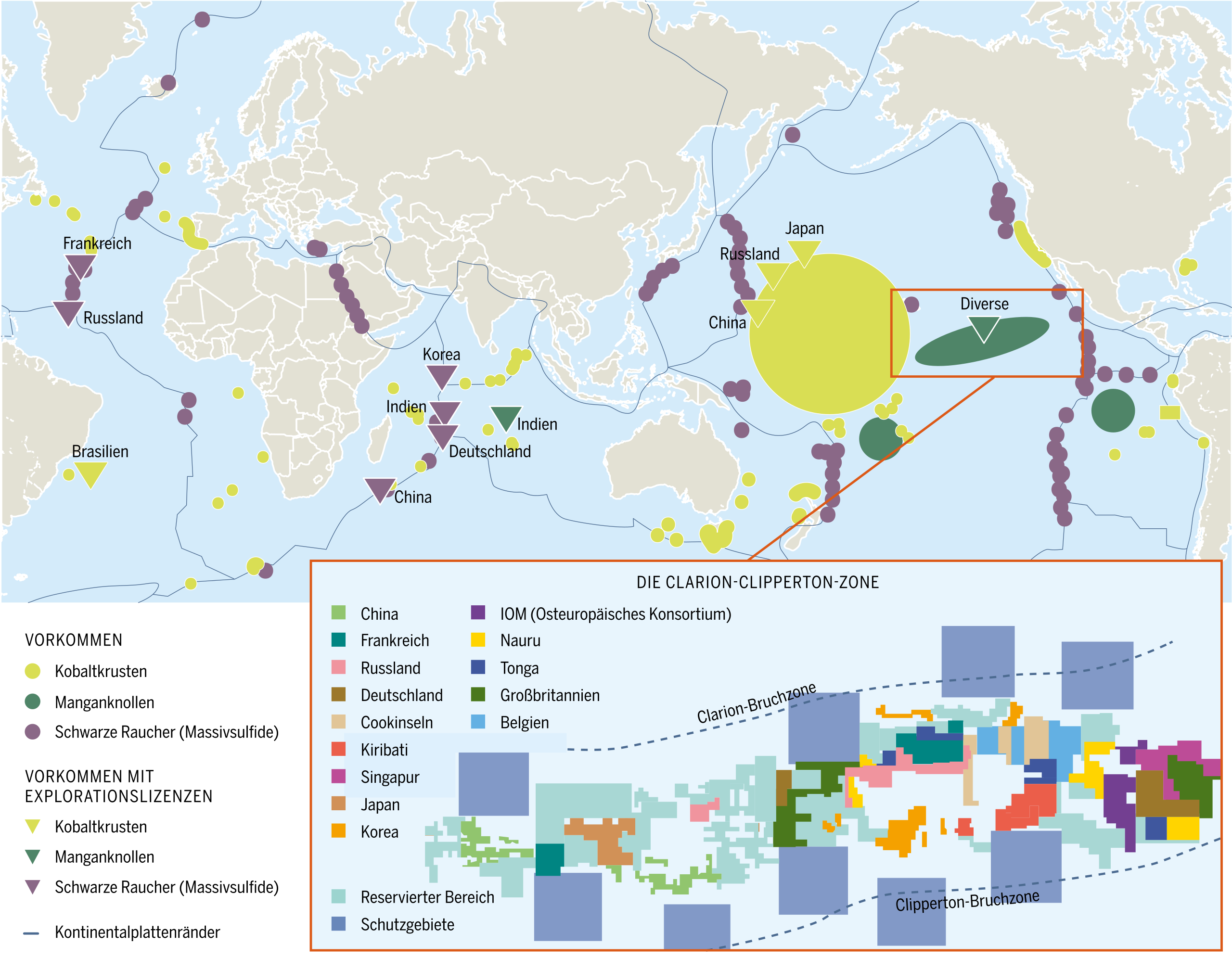

Ressourcen der Tiefsee

Die Entscheidung des norwegischen Parlaments befördert die Debatte um den Tiefseebergbau weltweit. Im Fokus stehen dabei sogenannte Manganknollen auf den Abgrundebenen, weite Flächen des Tiefseebodens in einer Wassertiefe ab 4.000 Metern, die mit Sedimenten und den begehrten Mineralablagerungen bedeckt sind.

Über das Ökosystem in der Tiefsee ist relativ wenig bekannt. Sicher aber ist, dass aufgrund der dort vorherrschenden extremen Bedingungen alle Lebensprozesse erheblich langsamer ablaufen als etwa an Land und die Lebensformen dort eng mit dem Meeresboden verbunden sind. Entsprechend alt – mitunter mehrere Millionen Jahre – sind die in der Regel etwa kartoffelgroßen Manganknollen. Sie bestehen, wie der Name sagt, vor allem aus Mangan, aber auch aus Eisen, Nickel, Kupfer, Titan und Kobalt.

Gerard Barron, Geschäftsführer des weltweit größten Tiefseebergbauunternehmens „The Metals Company“ (ehemals DeepGreen Metals), ist ein entschiedener Befürworter des Knollenabbaus. „Wir müssen Tiefseemetalle abbauen, um die Energiewende voranzutreiben, so Barron, dessen Unternehmen vor allem im Pazifik aktiv ist. Die Metalle seien eine „wichtige Waffe im Kampf gegen den Klimawandel“. Da die Vorräte an Land nicht ausreichen, sei der Tiefseebergbau schlichtweg notwendig, um genügend „saubere Energie für die Weltbevölkerung“ zu liefern.

Norwegen will Lizenzen vergeben

Das norwegische Parlament teilt offenbar mehrheitlich Barrons Haltung. Am 9. Januar genehmigten die Abgeordneten mit übergroßer Mehrheit den Tiefseebergbau vor der eigenen Landesküste. Tiefseebergbauunternehmen haben nun die Möglichkeit, sich bei der norwegischen Regierung um Lizenzen zu bewerben.

Martin Webeler, Leiter der Kampagne gegen Tiefseebergbau der Environmental Justice Foundation (EJF), bezeichnete Norwegens Vorstoß gegenüber der Süddeutschen Zeitung als „heuchlerisch“. Das Land präsentiere sich „immer wieder als Vorreiter im Umweltschutz“. Auch in diesem Fall werde die Entscheidung mit der Energiewende begründet. „Gleichzeitig ignorieren sie die Empfehlungen der wissenschaftlichen Gemeinschaft, die im Grunde unisono für einen Stopp des Tiefseebergbaus ist“, so Webeler.

Hinzu kommt, dass bislang weder präzise Daten darüber vorlägen, welche Auswirkungen der Abbau hat, noch gibt es verbindliche internationale Regelungen für den kommerziellen Knollenabbau.

Irreversible Schäden

Klar ist jedoch, dass der Abbau am Meeresgrund eine Spur der Verwüstung nach sich ziehen wird. Dafür werden Minenfahrzeuge, sogenannte Deep Sea Mining Vehicle (DSMV), in die Tiefsee hinabgelassen, wo sie die obere Schicht des Meeresbodens absaugen. Die Fahrzeuge sind zwölf Meter lang, vier Meter breit und wiegen rund 25 Tonnen. Sie nehmen neben den mitunter stark radioaktiven Manganknollen auch Felsbrocken, Sedimente und Tiere auf. Ihr Vorgehen ähnelt dem eines Staubsaugers oder Kartoffelroders. Die „Ernte“ wird anschließend durch ein Rohr bis zu 6000 Meter an die Wasseroberfläche gepumpt.

Zurück bleibt eine zerstörte Landschaft am Grund des Meeres, die vermutlich Jahrhunderte braucht, um sich wieder zu regenerieren. Das überschüssige Sediment wird anschließend zurück ins Meer ausgestoßen. Forscher:innen warnen, dass dabei kilometerweite Sedimentwolken entstehen, die das Leben in der Tiefsee, aber auch in den darüberliegenden Wasserbereichen massiv beeinträchtigen könnte. Außerdem sei zu befürchten, dass toxische Metalle in den Sedimentwolken das Wasser verschmutzen.

Der Knollenabbau würde damit nicht nur unberührte Lebensräume am Grund der Meere irreversibel schädigen, sondern auch die sauerstoffliefernde Kapazität des Ozeans erheblich stören. Obendrein vermuten Forschende, dass in der Tiefsee bislang nur etwa ein Drittel der dort lebenden Tiere bekannt sind. So entdeckten Mikrobiolog:innen der Plymouth University jüngst Bakterien auf Schwämmen, die obendrein neue Antibiotikamedikamente ermöglichen könnten.

Fehlende internationale Regularien

Da Norwegen in seinen Hoheitsgebieten und dem Kontinentalschelf agiert, braucht das Land keine internationale Zustimmung für den Tiefseeabbau vor seiner Küste. Für den Abbau in internationalen Gewässern ist die Internationale Meeresbodenbehörde (International Seabed Authority – ISA) zuständig. Ihre Aufgabe ist es, Abbauregularien jenseits nationaler Hoheitsgebiete zu entwickeln. Diese sollen festlegen, ob und unter welchen Bestimmungen dort Manganknollen abgebaut werden dürfen. Bisher hat die Behörde lediglich Lizenzen für erste Erkundungen für einen möglichen Abbau vergeben.

Im vergangenen Sommer endeten Verhandlungen über den Tiefseebergbau ohne verbindliche Entscheidungen. Bei der Ratssitzung der ISA vereinbarten die Mitgliedstaaten aber das Ziel, bis zum Jahr 2025 ein Regelwerk zu verabschieden – ungeachtet der Tatsache, dass die genauen Auswirkungen des Knollenabbaus noch unklar sind.

Die bis dato nur als Forschungszonen bekannten Gebiete, sind auf die Mitgliedstaaten der ISA aufgeteilt. Größere Flächen hat die Behörde vorwiegend Ländern aus dem globalen Norden zugesprochen. Diese Staaten kooperieren meist mit Konzernen, die über das erforderliche Know-how und erhebliche finanziellen Ressourcen verfügen.

Doch auch kleine Pazifikstaaten wollen sich mit dem Knollenabbau neue Einnahmequellen erschließen. Unter anderem der pazifische Inselstaat Nauru – eines der ärmsten Länder der Welt – hat 2021 den Abbau von Manganknollen bei der ISA beantragt. Das Land kooperiert dabei mit der Firma Nori, eine Tochterfirma der „The Metals Company“. Gerade die Inseln in der Region könnten aber unmittelbar von den Auswirkungen des Tiefseebergbaus betroffen sein. So droht die Nähe zu den Abbaugebieten laut einer Studie etwa den Fischfang negativ zu beeinflussen.

Der Verkauf einer Illusion

Und ob Nauru mit dem Ressourcenabbau tatsächlich große Einnahmen generieren kann, ist alles andere als sicher. Ein im Mai 2021 veröffentlichter Bericht der Deep Sea Mining Campaign widerlegt die Behauptung der Konzerne, wonach der Tiefseebergbau großen Reichtum bei minimalen Umweltauswirkungen schaffen und damit den Lebensunterhalt der pazifischen Inselgemeinschaften sichern werde.

Die Konzerne behaupten zudem, dass der Tiefseebergbau die katastrophalen Arbeitsbedingungen des Bergbaus an Land beseitige. Laut Andreas Manhart, Senior Researcher am Öko-Institut, seien die Zustände an Land jedoch sichtbarer und könnten daher auch besser reguliert werden, etwa indem Arbeitsplätze sicherer gestaltet, Profite gerechter verteilt oder indem ökologische Vorkehrungen getroffen werden. „Zudem geht es gar nicht um eine Abkehr von der klassischen Rohstoffgewinnung“, so Manhart. „Wenn der Tiefseebergbau kommen sollte, wird der Bergbau an Land sicher nicht eingestellt werden.“

In der Tiefsee gäbe es hingegen kaum Möglichkeiten der Nachsorge, zumal die Erholungszeiten viele tausend Meter unter der Meeresoberfläche erheblich länger ausfielen. „Wir befinden uns in einem Bereich, wo es um Zeitspannen von Jahrtausenden geht“, sagte der Wissenschaftler gegenüber netzpolitik.org. „Die Auswirkungen des Bergbaus an Land und in der Tiefsee weisen deutliche Unterschiede auf“, so Manhart. Und die Folgen in der Tiefsee drohten erst viel zu spät erkannt zu werden – „nämlich erst dann, wenn bereits irreversible Schäden aufgetreten sind.“

Manhart ist außerdem davon überzeugt, dass sich schon bald Alternativen zu den herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien auf dem Markt durchsetzen werden: „Die Lithium-Eisenphosphat-Batterie wurde über die vergangenen Jahre immer weiter optimiert“, so der Forscher. „Gerade in Schwellenländern werden schon heute die meisten Elektrofahrzeuge mit ihnen ausgestattet, die keine Kobalt- und Nickelanteile enthalten.“ Der Abbau von Manganknollen in der Tiefsee sei daher aus wirtschaftlicher Sicht weder notwendig noch ratsam. Und aus ökologischer Sicht erst recht nicht.

Korrektur, 30. Januar 2024, 13:30 Uhr: Vor der Küste Norwegens werden keine Manganknollen abgebaut, sondern Massivsulfide und eisenhaltige Krusten. Wir haben den Beitrag entsprechend angepasst.

„Die Konzerne behaupten zudem, dass der Tiefseebergbau die katastrophalen Arbeitsbedingungen des Bergbaus an Land beseitige. “

Nicht zu vergessen, die Sichtbarkeit der Umweltzerstörung und Auswirkungen auf Flora und Fauna an Land, welche durch das Schürfen im Meer auch stark vermindert werden. Man hat auch nicht mehr mit den Auswirkungen des Wetters an Land zu kämpfen, oder etwa Flugzeugabstürzen an Land. Eine Ölpest an Land findet auch nicht statt, hier haben wir sogar schon historische Daten!

Hm, noch jemand, der ganz böse an Schätzing’s „Der Schwarm“ erinnert wird? Ging der richtige Mist da nicht auch damit los, dass vor der europäischen Atlantikküste große Mengen an Mangan abgebaut werden sollten?

Es ist erschreckend wie rücksichtslos der Mensch die gesamte Welt für wirtschaftliche Interessen zerstört

Wow. Dann darf sich Norwegen und die Norweger nicht nur rühmen mit ihrem Öl einen nicht unrelevanten Beitrag zur Zerstörung des Lebensraums Erde beigetragen zu haben. Sie fügen dem Ganzen auch noch eine Krone extra hinzu. Wobei es einfach völlig egal ist, ob die Norweger Norweger sind, oder wo anders ihren Ausweis herhaben. Soll diese Seuche Kapitalismus nie enden, bevor nicht alles zerstört ist, bevor nicht die letzte Gesellschaft Autoritär und Idiokratisch geworden ist und das Leben an sich in Frage steht? Wer hat sich diesen Dreck eigentlich ausgedacht?

Mal wieder ein Spannender und gut Recherchierter Artikel. Es ist eine Schande, dass Unternehmen behaupten, dass es keine Umweltschäden gäbe, weil sie nicht sichtbar sind.

Aber kurze Frage: Was hat das mit Netzpolitik zu tun?

Könnte auch etwas mit dem Wirtschafskrieg der USA gegen China zu tun haben. Die Herrscher der USA können nichts außer Krieg. Aber für Krieg brauchen sie Rohstoffe. Und die kommen vielleicht aus China.

Naja, es zeichnet sich ab, dass die USA mitnichten die einzigen Kriegfsführer sind, sowie dort, wo ihr Schirm transparenter wird, plötzlich mehr Sachen passieren, die sonst die USA gemacht hätten. Letztlich waren sie die Ordnungsmacht, mit allen Vor- und Nachteilen, und Kriegen. Jetzt wollen andere die Ordnungsmacht werden, oder wenigstens irgendwo, und machen ein Bündnis mit Staaten, die Kriege mehr und schlimmer führen als die USA, genauso auf Bananenrepubliken und die Transformation anderer dorthin setzen, im Innern mit dem eisernen Besen kehren, und zusammen genommen gerade mal so das gemeinsame Interesse haben, möglichst stark zu sein, und das Gewicht der USA und des Westens zur Seite zu drängen. Man sollte da nicht zu idealistisch bei sein, bzw. mehr erwarten, als „Fehler 2.0“. Dann freut man sich mehr, wenn die Welt wider Erwarten doch bald friedlicher und freundlicher wird, dann eben multipolar.

> Die Herrscher der USA können nichts außer Krieg.

Darf ich Ihr einseitiges Weltbild damit bereichern, dass vor zwei Jahren die Herrscher im Kreml einen brutalen Vernichtungskrieg begonnen haben, und die demokratische Regierung der USA ziemlich hilfreich dabei ist, das überfallene Land zu unterstützen?

Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie das wissen, aber trotzdem mit Dreck werfen wollen.