Die Serie „Neues aus dem Fernsehrat“ beleuchtet seit 2016 die digitale Transformation öffentlich-rechtlicher Medien. Hier entlang zu allen Beiträgen der Reihe.

Das Motto der diesjährigen re:publica-Konferenz war „Cash“, was mich zu einem vergleichsweise grundsätzlichen Vortrag inspiriert hat, der den Bogen vom Dauerbrenner Rundfunkbeitrag hin zu öffentlich-rechtlichen Medien als wichtigstem Beispiel für Vergesellschaftung in unserer Zeit schlägt. Eine Videoaufzeichnung ist bereits online, die Slides sind als PDF-Download verfügbar. Im folgenden deshalb kein Transkript des Talks, sondern Schlaglichter auf drei Fragen, die in der Debatte zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer wieder gestellt werden und im Vortrag Thema waren.

Warum muss ich für öffentlich-rechtliche Medien bezahlen, obwohl ich sie selbst nicht nutze?

Auch vor Einführung der Haushaltsabgabe 2013 war das wahrscheinlich eine der meistgestellten Fragen. Die Standardantwort darauf ist, dass öffentlich-rechtliche Medien einen Beitrag zur Vielfalt demokratischer Öffentlichkeit leisten, von der auch jene profitieren, die sie selbst nicht oder nur sehr selektiv nutzen.

Es gibt aber noch ein anderes Argument: Hochgradig arbeitsteilige Gesellschaften sind immer auch Solidargemeinschaften. Und in einer Welt mit maßgeblich über Werbung finanzierten Medien und Medieninfrastrukturen, finanzieren wir immer – ob wir wollen oder nicht – auch solche Angebote mit, die wir selbst nicht nutzen, ja vielleicht sogar massiv ablehnen. Auch wer, so wie ich, nie RTL II schaut, aber, so wie ich, eine Nintendo Switch gekauft hat, finanziert damit diesen Trash-TV-Sender mit (siehe dazu z. B. einen Buchbeitrag von Charleton et al.). Einfach, weil Nintendo im dortigen Kinderprogramm massiv Werbespots schaltet. Dasselbe gilt natürlich für werbefinanzierte Online-Plattformen.

Wir finanzieren also jedenfalls Medien, die wir nicht nutzen. Es macht aber einen Unterschied hinsichtlich Abhängigkeiten, Ausrichtung und Angebot, auf welche Weise Medien finanziert werden, mit jeweils unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Wenn wir also schon Medien finanzieren, die wir nicht nutzen, dann ist es ein Vorteil, wenn wir das nicht nur vermittelt über den Markt, sondern auch vermittelt über demokratische Verfahren und Institutionen tun.

Wie groß ist der Unterschied zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Medien wirklich?

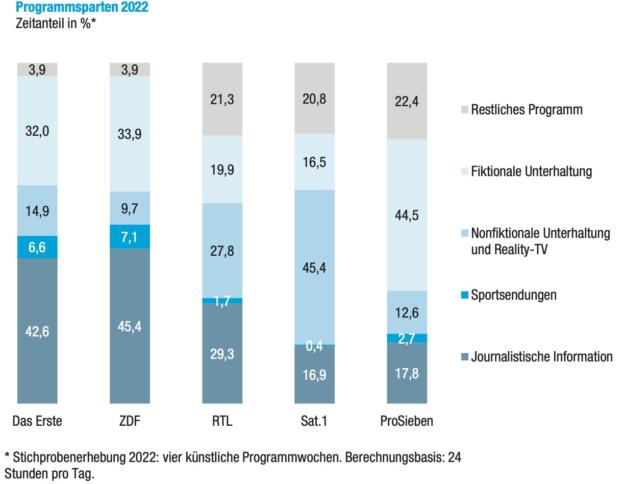

Anhand von systematischen Programmanalysen lässt sich auch sehr gut belegen, dass öffentlich-rechtliche und private Medien zu sehr unterschiedlichen Programmprofilen führen. So liefern ARD und ZDF im Durchschnitt mehr als doppelt soviel journalistische Information wie die großen Privatsender RTL, Sat.1 und Pro7.

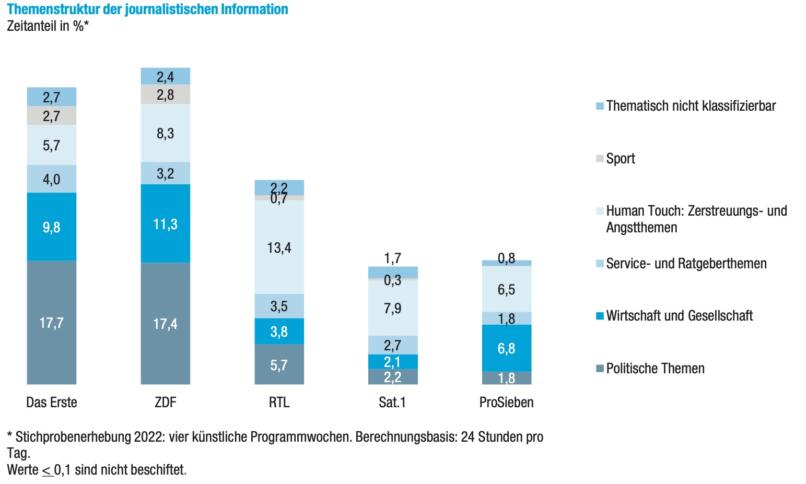

Noch größer ist der Unterschied bei den Themen, die in diesen journalistischen Programmsegmenten behandelt werden. Denn hier geht es bei den Privaten dann primär um „Human Touch: Zerstreuungs- und Angstthemen“. Politische Themen hingegen sind bei ARD und ZDF fast fünfmal so viel vertreten wie im Durchschnitt bei der privaten Konkurrenz. Die Öffentlich-Rechtlichen machen also nicht nur doppelt soviel Journalismus wie die Privaten, sie machen auch inhaltlich anderen Journalismus.

Warum halbieren wir nicht einfach den Rundfunkbeitrag?

Bleibt die Frage, warum sich öffentlich-rechtliche Medien nicht einfach auf genau diese Stärken im Bereich (politischer) Journalismus und Kultur konzentrieren, Unterhaltung aber den privaten Überlassen – und so eine radikale Kürzung des Rundfunkbeitrags ermöglichen. Die FDP in Nordrhein-Westfalen hat erst Ende letzten Jahres in einem Positionspapier die Halbierung des Rundfunkbeitrags gefordert.

Zunächst einmal bringen Unterhaltungsangebote sowohl linear als auch online Reichweite, die auf Informations- und Bildungsangebote einzahlen. Außerdem werden zentrale gesellschaftspolitische Fragen auch – wenn nicht sogar primär – in und über fiktionale Unterhaltungsformate verhandelt, was wiederum von demokratischer Relevanz ist.

Hinzu kommen aber auch handfeste ökonomische Konsequenzen für die Medien- und Kulturindustrie in Deutschland und Europa. Der Anteil an Eigen-, Auftrags- und Koproduktionen an fiktionaler Unterhaltung – von Krimi-Serien bis Fernsehfilmen – beträgt bei ARD und ZDF knapp 80 Prozent. Bei den größten Privaten sind es gerade einmal 8 Prozent, also ziemlich genau ein Zehntel. Auch wenn die Privaten einen höheren Anteil an Reality-TV-Formaten haben, die auch als Eigenproduktionen laufen, so ändert das nur wenig an diesem enormen Ungleichgewicht.

Dieses Ungleichgewicht hat massive Auswirkungen darauf, wo das Geld im Bereich fiktionaler Unterhaltung ausgegeben wird. Bei ARD und ZDF nämlich zu 92 Prozent in Deutschland und Europa, 82 Prozent entfallen allein auf Deutschland. Bei den großen Privatsendern hingegen entfallen gerade einmal 14 Prozent auf Deutschland und Europa, der Löwenanteil wandert vor allem in die USA.

Im Ergebnis profitieren deshalb auch private Medienanbieter von einem medien- und kulturindustriellen Ökosystem, das maßgeblich durch kontinuierliche und teilweise auch risikoreichere öffentlich-rechtlichen Nachfrage stabilisiert und weiterentwickelt wird.

Es mag durchaus sinnvoll sein, für öffentlich-rechtliche Medien zu bezahlen. Man sollte dabei aber bedenken, dass bei der Vielzahl an Sendern (insbesondere bei den 3. Programmen) sehr viele Programminhalte wiederholt (nur auf anderer Frequenz) ausgestrahlt werden, die Vergütung verantwortlicher Indendanten im Vergleich zur „normalen Bevölkerung“ äußerst abgehoben erscheint und diese Verantwortlichen zudem leider nicht unabhängig sind und damit die Berichterstattung nicht neutral sein kann. Wenn die ursprünglichen Zielsetzungen der öffentlich-rechtlichen Medien tatsächlich und zu 100% umgesetzt werden würden, wären die Beiträge dafür eine sehr gute Sache.

Die Beiträge sind eine sehr gute Sache.

Es gibt viel Verbesserungspotential und Notwendigkeit zu dessen Nutzung, keine Frage. Aber selbst der derzeitige ÖR ist sehr viel besser als kein ÖR.

Der Tenor „das ist nicht perfekt, also zerstören statt verbessern“ ist fatal, und natürlich die Linie der Privatmedien und ihrer Eigner.

Der sinnvolle Schluss aus den vielen Problemen des OeR ist die Verbesserung und Reformierung des OeR, nicht das Anzweifeln seiner Grundlagen und Berechtigung. Zugleich sind dem OeR willkuerliche Grenzen im Bereich aktueller Medien auferlegt, idR um die Profitinteressen und Einflussmoeglichkeiten der Privatmedien-Eigner zu schuetzen, die es zu beseitigen gilt.

Der OeR ist nicht zu teuer, er gibt das Geld nur falsch aus. Dazu gehoeren die Luxussalaere der Fuehrungsebenen und diskurszerstoerenden Talkshow-Millionaere genauso wie die grossen Sportevents der immer gleichen korrupten Verbaende.

> Hochgradig arbeitsteilige Gesellschaften sind immer auch Solidargemeinschaften.

Leider ist die Zahlung des Rundfunkbeitrags alles andere als solidarisch. Für einen Geringverdiener sind 18,36 € im Monat viel Geld, während jemand, der überdurchschnittlich verdient, diesen Betrag leicht erübrigen kann. Da würde ich mir eine solidarischere Lösung wünschen. Dann könnte der Rundfunkbeitrag tatsächlich eine gute Sache sein.

Das stimmt total und in meinem Vortrag gehe ich auch genau auf diesen Punkt ein (ziemlich genau in der Mitte des Vortrags): es wäre zum Beispiel wünschenswert, die Rundfunkermäßigung auszudehnen und aus Steuermitteln (mit Progression zumindest bei der Lohnsteuer) zu finanzieren, statt aus dem Pauschalbeitrag selbst.

Der ÖR hat für mich nur Nachrichten zu bieten. Das Unterhaltungsprogramm ist leider voll auf die (Bald-)Rentnergeneration ausgerichtet. Es gibt für mich wirklich NICHTS an Unterhaltung bei ARD/ZDF! Der so beliebte „Tatort“ macht auf mich immer den Eindruck eines Kindertheaters auf der Freilichtbühne. Und NEIN: Ich will nicht als knapp-über-30-jähriger auf „billige“ Spartenkanäle wie ZDF neo abgeschoben werden, die ohne viel Budget ein Programm improvisieren müssen. Ich will richtige Filme! Kann mir z.B. irgendjemand sagen, wann der ÖR mal einen richtigen Horror-Film gemacht hat? (und kommt mir jetzt bitte nicht mit einem Tatort den ihr sooo gruuuselig fandet …)

Das Problem des ÖR ist leider tatsächlich, dass Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander gehen. Man nimmt von sich in Anspruch ein „Programm für Alle“ zu machen, aber große Teile der Bevölkerung schalten schon gar nicht mehr ein. Man sagt Quoten könnten dank des Rundfunkbeitrags egal sein, schielt dann aber doch wieder auf die Zuschauerzahlen und bringt die Familien-Romcom oder den Rentner-Krimi zur Prime Time. Warum finde ich auf Netflix 30 Serien die mir gefallen, aber der ÖR mit seinem Milliardenbudget bekommt nichtmal eine einzige hin die ich sehen möchte?

Herr Dobusch ist im politischen Spektrum sehr links, siehe sein Think Tank. Gleichzeitig hat der öffentlich – rechtlich Rundfunk eine linke Tendenz. Es ist daher keine Überraschung, dass er andere Leute für Medien bezahlen möchte, die seine Meinung verbreiten.

Auch die Vergleiche sind absurd: Wo ist der Vergleich mit Netflix, Zeit, FAZ und Amazon Prime? Das ist moderne Mediennutzung.

Eigentlich nehmen mir die ad-hominem-Argumente im ersten Teil jede Lust auf eine Antwort.

Trotzdem kurz zum zweiten Punkt: Zeit, FAZ, Amazon und – mit Abstand reichweitenstärkste Plattform – YouTube sind massiv werbefinanziert, Netflix ebenfalls zunehmend. Und Netflix hat halt gar keinen Journalismus abseits von ein paar Dokus. Just Sayin.

Benjamin Krala: „Herr Dobusch ist im politischen Spektrum sehr links, siehe sein Think Tank. Gleichzeitig hat der öffentlich – rechtlich Rundfunk eine linke Tendenz.“

Für den ersten wie für den zweiten Satz sind Sie aussagekräftige Beweise schuldig. Bitte holen Sie das nach.

Das Hauptproblem des ÖR sind aus meiner Sicht der zu große Einfluss der Politik und die tatsächlich maßlos überteuerten Strukturen. Benötigen wir wirklich für jedes Bundesland eine eigene Rundfunkanstalt und in jeder zig Radio- und TV-Sender?

a) Eine Entschlackungskur könnte die Gebühren senken, würde aber die demokratische Legitimation samt Umsetzung nicht schmählern

b) Eine weitestgehende Entflechtung des ÖR vom politischen Einfluß könnte ihm wieder zu der doch erheblich abhandengekommenen Glaubwürdigkeit verschaffen.

c) Dasselbe gilt für (es wurde schon genannt) ein Sich-Distanzieren von nachgewiesenermaßen korrupten Institutionen wie der FIFA etc.

d) Fragwürdige Technikprojekte wie die völlig unnötige Einführung von DAB+ fressen bei kaum vorhandenem Nutzen (vgl. „technisch bald alter Hut“ und Internet als Konkurrenz) Milliarden, die anderweitig besser angelegt werden könnten wie z. B. in noch hochwertigeren und unabhängigen Journalismus oder mehr Bildungssendungen, die zu einer Zeit gesendet werden, in der man sie auch sehen kann?

By the way:

Wie soll der ÖR kritische Bürger bilden (das ist eine Aufgabe, die immer mehr vernachlässigt wird), wenn um 20.15 Uhr „Rosamunde Pilcher“-Schnulzen laufen, aber eine kritische Sendung zum Iranischen Atomprogramm um 23 Uhr 30 oder noch später?

Warum ist Aktenzeichen XY nur eine Woche in der Mediathek zu sehen und nicht immer, wenn dadurch mehr Leute mithelfen können?

Warum ist der ÖR nicht Vorreiter auf seinen (bei ARD und ZDF übrigens sehr schlecht und unübersichtlich aufgebauten) Internetseiten und gestaltet sie so, dass man immer und überall auf sie zugreifen kann?