Sarah Praunsmändel ist seit 2018 Lehrbeauftragte für Verwaltungsrecht an der Hochschule Fulda, von 2019 bis 2021 war sie Mitarbeiterin im durch die Stiftung Mercator geförderten Projekt „ZuRecht – Die Polizei in der offenen Gesellschaft“.

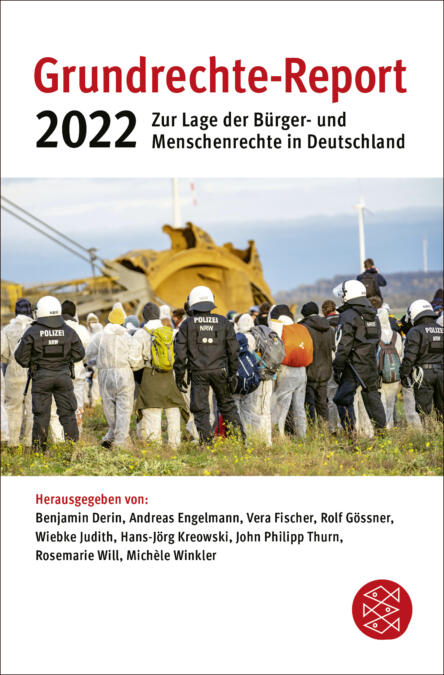

Dieser Beitrag stammt aus dem Grundrechte-Report 2022, der am 25. Mai im Fischer-Taschenbuch-Verlag erscheint und heute vorgestellt wurde. Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Verlages und der Herausgeber:innen. Alle Rechte vorbehalten.

Unter dem Namen „NSU 2 .0“ wurden von 2018 bis 2021 mindestens 115 Drohschreiben versandt. Die Daten der Empfänger:innen, darunter die Anwältin Seda Başay-Yıldız und die Parteivorsitzende der Linken, Janine Wissler, wurden teilweise auch von Computern der hessischen Polizei abgerufen. Zweieinhalb Jahre blieben die polizeilichen Ermittlungen erfolglos, bis im Mai 2021 der Rechtsradikale Alexander Horst M. festgenommen wurde, der für einen Großteil der Drohschreiben verantwortlich sein soll.

Polizist:innen, so stellten es Ermittler:innen und Staatsanwaltschaft fest, sollen bei den Taten aber nicht aktiv beteiligt gewesen sein: An die Daten sei der Täter gekommen, indem er bei Polizeidienststellen angerufen und sich als Polizist ausgegeben habe, woraufhin ihm die Meldeadressen der betroffenen Personen mitgeteilt worden seien.

Der hessische Innenminister Peter Beuth versprach daraufhin, „weitere Lehren für unsere Sicherheitsbehörden“ zu ziehen. Es bleibt bis heute ungeklärt, wie der vermeintliche Einzeltäter auf diese Weise auch an gesperrte Meldeadressen gelangt sein soll, die selbst für Polizist:innen in den Dienststellen nicht einsehbar waren. Trotzdem hielt Peter Beuth nach der Festnahme von Alexander Horst M. fest: „Nach allem, was wir heute wissen, war nie ein hessischer Polizist für die NSU 2.0-Drohmailserie verantwortlich“.

Er negierte also die Verantwortlichkeit der hessischen Polizei. Denn selbst wenn Polizist:innen nicht zum aktiven Unterstützer:innenkreis des NSU 2.0 gehörten, so hat sich die Polizei zumindest von einem Rechtsradikalen instrumentalisieren lassen und so mehrere Menschen einer Bedrohung ausgesetzt.

Rechte Chatgruppen, wohin man blickt

Auch im weiteren Verlauf des Jahres 2021 blieb die hessische Polizei in den Schlagzeilen. Im Juni 2021 wurde bekannt, dass gegen 19 aktive Polizist:innen des Spezialeinsatzkommandos in Frankfurt am Main wegen volksverhetzender Inhalte in Chats ermittelt wurde. Geteilt wurden unter anderem Bilder von Kampfflugzeugen, die Moscheen bombardieren.

Seit September 2021 ist auch klar, dass 13 der beschuldigten SEK-Mitglieder Teil des Einsatzes beim Terroranschlag in Hanau waren. Dieser Einsatz wird unter anderem kritisiert, weil Opferfamilien vom SEK verdächtigt wurden, der Zugriff auf das Haus des Täters aber erst Stunden nach dem Attentat erfolgte. Inwiefern die 13 Mitglieder der Chatgruppe an Einsatzentscheidungen beteiligt waren, wurde der Öffentlichkeit bis heute nicht mitgeteilt.

Und das ist bei weitem nicht alles: Bundesweit flogen 2021 rechte Chatgruppen in der Polizei auf, in denen rassistische und das NS-Regime verherrlichende Inhalte geteilt wurden. In einem Chat aus Mülheim an der Ruhr fand sich das Bild eines Geflüchteten, das in die Abbildung einer Gaskammer montiert worden war.

Auch in Berlin wurde eine Chatgruppe mit zwölf Teilnehmer:innen aufgedeckt, die nach Polizeiangaben untereinander „menschenverachtende Inhalte“ versendet haben sollen. Es handelt sich hierbei um die dritte polizeiliche Chatgruppe mit rechtsradikalen Inhalten in Berlin seit 2020. Im Juli 2021 wurde der Öffentlichkeit bekannt, dass in Freiburg im Breisgau gegen drei Polizeibeamte ermittelt wird: Chats aus den Jahren 2017 und 2018 wiesen „vereinzelt fremdenfeindliche und diskriminierende Inhalte“ (laut Polizeipräsidium Freiburg) auf, die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren aber wegen fehlender strafrechtlicher Relevanz ein.

Auch gegen eine Beamtin auf Probe aus Dessau-Roßlau wurde ermittelt: Sie soll mehr als zehn Liebesbriefe an den Attentäter des Anschlags auf die Synagoge in Halle versendet und mehrere unrechtmäßige Dienstabfragen getätigt haben. Ende Oktober 2021 hatte die Polizistin selbst ihre Entlassung beantragt und kam dem Land Sachsen-Anhalt damit möglicherweise zuvor.

Aus dieser unvollständigen Kartografie rechtsradikaler Vorfälle innerhalb der Polizei ergibt sich ein ebenso klares wie düsteres Bild: Spätestens seit 2020 tritt deutlich zutage, dass die deutsche Polizei ein Problem mit rechtsextremen Einstellungen und Strukturen hat.

Fehlende Konsequenzen

Teil des Problems sind nicht allein rechtsextreme Positionen von Polizist:innen, sondern auch die Ahndung der Sachverhalte. Was die Chats betrifft, so ist die überwiegende Anzahl der getätigten Aussagen und das Teilen von Bildern strafrechtlich nicht relevant. Nach der einschlägigen Strafnorm § 86 Strafgesetzbuch (Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger und terroristischer Organisationen) müssen entsprechende Inhalte „verbreitet“ oder „der Öffentlichkeit zugänglich“ gemacht werden, damit Personen, in diesem Fall die Polizist:innen, belangt werden können.

Daran fehlt es bei internen Chats unter Polizist:innen mit einer Handvoll Mitgliedern oftmals, weswegen Staatsanwaltschaften die Ermittlungen einstellen müssen. Aus ähnlichen Gründen greift auch § 130 Strafgesetzbuch, der Straftatbestand der Volksverhetzung, nicht. Um rechtsradikale, aber private Chats von Polizist:innen strafrechtlich zu ahnden, fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage.

Neben der strafrechtlichen Verfolgung können Polizist:innen aber auch disziplinarrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Denn verbeamtete Polizist:innen sind dazu verpflichtet, sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung zu bekennen und für deren Einhaltung einzutreten – und das auch außerhalb des Dienstes. Wird diese Pflicht verletzt, so können Disziplinarmaßnahmen vom Verweis bis zur Entfernung aus dem Dienstverhältnis folgen.

Leider hält die Polizei auch in breit diskutierten Fällen gegenüber der Öffentlichkeit zurück, ob bzw. welche disziplinarrechtlichen Konsequenzen aus Vorfällen resultieren. Eine aktuelle Untersuchung zum disziplinarrechtlichen Umgang mit rechten Polizist:innen legt aber nahe, dass bei weitem nicht ausgeschöpft wird, was möglich und angemessen wäre.

Ein lascher Umgang mit Polizist:innen, die an rechten Chats beteiligt sind, die Bagatellisierung rechter Strukturen und die fehlende Konsequenz gegenüber Rechtsradikalen in der Polizei spotten eines funktionierenden Rechtsstaats, der auch auf eine Rechtsstaatskultur innerhalb der Sicherheitsbehörden und die Verfassungstreue seines Personals gebaut ist.

Im Grunde beginnt dieses (auch politische) Versagen schon bei den Auswahlverfahren der Bewerber:innen für den Polizeidienst, die es offenkundig nicht ausreichend vermögen, rechtsradikale Bewerber:innen auszusortieren, zieht sich über eine Ausbildung, in der Antirassismus nicht hinlänglich vermittelt wird, bis hin zu fehlenden Präventivmaßnahmen, zum Beispiel in Form von Supervisionen und regelmäßigen Trainings.

Hinzu kommt ein ungebrochener Korpsgeist, der die Anzeige und Aufklärung von Fehlverhalten jeglicher Art verhindert – immer noch warten viele Bürger:innen auf unabhängige Polizeibeauftragte, die in solchen Fällen ermitteln und ein objektives Verfahren gewährleisten könnten.

Um dem Problem rechtsradikaler Polizist:innen beizukommen und dem schwindenden Vertrauen der Gesellschaft in die Polizei zu begegnen, bedarf es rechtsstaatlicher Konsequenzen, die auch versprechen, (exekutive) Herrschaftsmacht zu beschränken und Fehlverhalten zu disziplinieren. Bei der (disziplinar-)rechtlichen Verfolgung von Beamt:innen muss das Vorgehen transparent sein und frei von jedem Anschein der Selbstherrlichkeit und Verharmlosung.

Die zahlreichen Chat-Vorfälle sind auffällig gewordene Ereignisse, die zum bekannt gewordenen Hellfeld rechtsradikaler Ermittlungen zählen. Nötig ist Dunkelfeld-Forschung.

Es gibt regionale Häufungen. Sind das nur Zufälle? Vermutlich nicht. Polizei agiert im sozialen Umfeld. Hierzu braucht es sozialpsychologische Studien innerhalb der Sicherheitsbehörden.

Radikalisierung von Polizisten kann auch nach der Ausbildung entstehen. Radikalisierung im Dienst sozusagen. Welche Führungsstile begünstigen das? In toxischen Gruppen fallen einzelne Radikalisierungen nicht nur weniger auf, sie werden auch kultiviert und verheimlicht..

Was ist eigentlich aus den geforderten Gutachten geworden, die Seehofer verhindert hat?

„Radikalisierung von Polizisten kann auch nach der Ausbildung entstehen. Radikalisierung im Dienst sozusagen.“

Raphael Baer sagt genau das sei der Standardfall. Die Copculture verhindert entsprechende Prävention oder Ahndung.

In Bezug auf aufgeflogene “rechte Chatgruppen“ in der Polizei (z. B. Hessen) fällt auf, dass nie das kollegiale Umfeld auf den Dienststellen genauer betrachtet wurde, innerhalb dessen die rechten bis rechtsextremen Grundhaltungen – teils offen – zu Tage traten.

Über das 1. Frankfurter Polizeirevier schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 04.02.19: „(…) Berichten zufolge war es unter einigen Beamten angeblich doch bekannt, dass es Kollegen mit einer rechtsextremen Gesinnung gibt. (…)“

Es ist davon auszugehen, dass “rechtsextreme Gesinnungen“ oftmals in der Beamtenschaft, auf den Dienststellen, bekannt waren und – aus falsch verstandener Loyalität und Kollegialität – vielfach toleriert wurden.

Diesbezüglich müssen sich auch die Beamtinnen und Beamten Kritik gefallen lassen, welche diesbezüglich – wider besseren Wissens – gezielt weggesehen haben.

Eine Ansprache (mit und ohne Androhung von Konsequenzen) der “abdriftenden Kollegen“ wäre sicherlich oftmals möglich gewesen.

Das Konzept des Experiments war ganz einfach: 16 Polizeidienststellen in allen Bundesländern meldete das Team der Sendung »ZDF Magazin Royal« Hassrede im Internet – und dokumentierte dann den Umgang der einzelnen Behörden mit den jeweiligen Fällen. Einige Dienststellen reagierten auf die Meldungen im vergangenen Sommer umgehend, andere gar nicht. Nach der Ausstrahlung der Sendung am Freitagabend ist nun klar: Gegen mindestens zwei Polizisten wurden Ermittlungen eingeleitet.

https://www.spiegel.de/politik/hasspostings-boehmermann-sendung-zieht-ermittlungen-gegen-polizisten-nach-sich-a-cc37b1f7-1b19-4c41-ad3f-ad3703156e33