Implantate können aus medizinischen Gründen in menschliche Körper eingebracht werden oder auch, um aus Bequemlichkeit, Neugier, Ästhetik- oder Effizienzgründen physische und mentale Fähigkeiten des Menschens anzugleichen oder zu verbessern. Das macht den Träger längst noch nicht zu einer Mensch-Maschine, doch in den letzten Jahren werden Implantate gebräuchlicher, die elektronische Komponenten haben und damit informationstechnische Systeme sind.

Im militärischen Bereich wird längst an neuronalen Interfaces geforscht, die mittels Implantat das menschliche Gehirn mit digitalen Geräten verbinden sollen. Für die erste Patientin der Welt wurde ein medizinisches Gehirn-Computer-Interface bereits implantiert, um der Gelähmten ein gewisse Bewegungsfreiheit zurückgeben zu können.

Ein heute bereits gängiges Beispiel aus dem zivilen Bereich wäre ein Herzschrittmacher, der den Rhythmus des Herzens nach außen sendet, etwa zur Aufzeichnung. Es kann aber auch jedes andere Implantat gemeint sein, das bestimmte Körperwerte kontinuierlich misst und an ein außerhalb des Körpers befindliches weiteres Gerät funkt, beispielsweise Schlafphasen, Temperatur oder Muskelbewegungen. Für Patienten können auch Monitoring-Geräte für bestimmte Messwerte implantiert sein, die permanent Daten senden, etwa bei Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkankungen. Das im Jahr 2015 beschlossene E-Health-Gesetz (pdf), das eigentlich Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen heißt, ist hier nicht einschlägig, da elektronische Implantate darin nicht geregelt sind.

Informationelle Selbstbestimmung

Aber darf die Krankenkasse oder der Hersteller eigentlich Daten auswerten, die von solchen IT-Implantaten generiert werden? Kann ein Mensch die Auswertung verweigern, indem er auf sein Selbstbestimmungsrecht pocht? Was aber, wenn ihm dadurch gravierende Nachteile entstehen?

Mit solchen und weiteren Fragen beschäftigen sich Juristen und Mediziner bereits seit einiger Zeit. So auch Gerrit Hornung und Manuela Sixt, die in dem Artikel „Cyborgs im Gesundheitswesen: Verfassungs- und sozialrechtliche Implikationen von IT-Enhancements“ (in „IT-Entwicklungen im Gesundheitswesen: Herausforderungen und Chancen“) juristische Aspekte diskutieren:

Unter dem Blickwinkel des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung könnten IT-gestützte Körperimplantate perspektivisch mindestens ebenso große Risiken bergen wie die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung medizinischer Informationen auf oder mittels der elektronischen Gesundheitskarte. (S. 141)

Neben den datenschutzrechtlichen Problemen spielen auch Haftungsfragen und strafrechtliche Konsequenzen eine Rolle, da informationstechnische Systeme bei dem Menschen selbst oder bei Dritten Schaden anrichten können. Das sind zwar nicht alles brandneue Fragen, denn Implantate und Prothesen technischer Art werfen solche Probleme seit langem eben auf. Allerdings verändern und verkleinern sich die eingebauten Computer, sie sind zudem häufiger vernetzt.

Was sind die heutzutage typischen Technologien, die Daten über den Menschen in seinem eigenen Körper aufzeichnen?

Klassische Beispiele bei Implantaten sind Herzschrittmacher und auch implantierbare Mini-EKG-Geräte, die zum Beispiel Herzrhythmusstörungen aufzeichnen können. Es gibt aber auch den Diabetes-Chip, der die Glukose-Konzentration bei Diabetikern misst. Die Messwerte werden gespeichert und können dann mit einem Lesegerät ausgelesen werden. Relativ neu sind auch „Zungenimplantate“, die bei Schlafapnoe eingesetzt werden und die ebenfalls Nutzungsdaten aufzeichnen.

RFID-Chips, die unter die Haut implantiert werden, könnten zudem bald zum Klinikalltag gehören. Zwar sind jetzt schon Gesundheitsdaten auf der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert, aber es wäre unter Umständen praktischer, die Daten gleich am Menschen auslesen zu können. Lebensrettend könnten sie sein, wenn der Patient nicht ansprechbar ist und der Notarzt über den implantierten Chip Zugriff auf die gesamte Krankheitsgeschichte hätte und so optimal helfen könnte.

Schon vor über zehn Jahren startete Siemens in einem New Yorker Krankenhaus ein Pilotprojekt, bei dem die Patienten mit Armbänder mit RFID-Chips versehen wurden, sobald sie ins Krankenhaus kamen. Auf dem Chip befand sich die Webadresse zur elektronischen Krankenakte, auf die der Arzt dann Zugriff nehmen konnte und diese auch bearbeiten konnte.

Was sind denn in letzter Zeit vorgestellte Entwicklungen?

Auf der CeBit 2016 konnte man sich RFID-Chips, beziehungsweise deren Spezialisierung Near-Field-Communication-Chips, in den Arm implantieren lassen. Und in Schweden gibt es Partys, die „Tupperware-Partys“ ähneln und bei denen man sich Chips implantieren lassen kann. Der RFID-Chip ist tatsächlich auf dem besten Weg, Einzug in unseren Alltag und unseren Körper zu halten und beispielsweise unseren Haustürschlüssel oder unseren Einkauf mit Bargeld zu ersetzen.

Elektronische Implantate aus rechtlicher Perspektive

Macht es aus rechtlicher Perspektive einen Unterschied, wenn ein elektronisches Implantat aus medizinischen Gründen in einen menschlichen Körper eingebracht wird im Gegensatz zu einem freiwillig eingebauten IT-System, etwa aus Bequemlichkeit, Neugier oder aus Profitgründen?

Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Menschen sich aus Neugier ein Implantat einsetzen würden, um Infrarotstrahlen sehen zu können oder neue Frequenzen zu hören.

Daneben dürfte vor allem ein großes Interesse an Implantaten bestehen, die leistungssteigernd wirken. Als Beispiel ist der „Hirnschrittmacher“ zu nennen. Es ist also denkbar, dass sich Menschen ein Implantat einsetzen lassen, um sich und ihren Körper zu verbessern, um mithalten zu können oder aber um anderen in gewissen Situationen überlegen zu sein. In diesem Zusammenhang spricht man auch von „Enhancement“.

Im Hinblick auf das Doping erscheint es auch realistisch, dass Menschen dafür auch hohe gesundheitliche Risiken eingehen würden. Hirnschrittmacher können nämlich beispielsweise nicht nur leistungssteigernd wirken, sie sind auch riskant. So ist erwiesen, dass Hirnschrittmacher die Persönlichkeit verändern und Kleptomanie, Suizidalität und Aggressivität auslösen können.

Für den Patienten wäre es natürlich interessant, ob die Krankenkassen die Kosten für ein nicht-medizinisch indiziertes „Enhancement“ übernehmen würden. Interessant ist auch, wer die Folgekosten trägt, wenn beim Einsatz des Implantats oder beim Betrieb etwas „schiefgeht“. Vergleichbar ist das mit dem Fall, dass bei Schönheitsoperationen, Tätowierungen oder Piercings Folgekosten entstehen. Für solche Fälle gibt es eine Regelung zur Kostentragung, wonach der Patient an den Kosten beteiligt wird; dagegen gibt es für den Enhancement-Einsatz von Körperimplantaten bislang keine entsprechende Regelung.

Welche Grundrechte und Persönlichkeitsrechte können bei IT-Enhancements betroffen sein?

Verfassungsrechtlich gesehen geht es beim nicht indizierten Enhancement nicht um die Bewahrung beziehungsweise Wiederherstellung der Gesundheit, also um deren Schutz, der über Art. 2 II Grundgesetz verankert ist. Freilich betrifft der körperliche Eingriff des Arztes auch beim Fall des Enhancements die körperliche Integrität.

Aber beim Enhancement tritt eine Komponente hinzu. Es geht hier um die Verbesserung des eigenen „Ichs“, des eigenen Körpers, also darum, dass ich meine eigene Persönlichkeit und mein Selbstbild schaffen und entfalten kann. Verfassungsrechtlich entsteht beim Enhancement also ein anderer Anknüpfungspunkt, nämlich das allgemeine Persönlichkeitsrecht nach Art. 2 I i.V.m. Art. 1 IGG, beziehungsweise die allgemeine Handlungsfreiheit nach Art. 2 I GG.

Datenschutzrechtlich handelt es sich bei den auf dem Implantat gespeicherten Daten über die Gesundheit bei beiden Beispielen um sogenannte sensitive Daten nach § 3 IX Bundesdatenschutzgesetz. Diese Daten sind auch unter der 2018 in Kraft tretenden Datenschutz-Grundverordnung als sensitive Daten besonders geschützt (Art. 9). Neben den Gesundheitsdaten unterfallen nach der neuen Datenschutz-Grundverordnung auch ausdrücklich die genetischen und biometrischen Daten diesem besonderen Schutz.

Was sind eigentlich „Gesundheitsdaten“?

Unterscheiden sind Daten, die beim Einbau von Implantaten anfallen, von anderen Gesundheitsdaten?

Der Begriff der Gesundheitsdaten ist sehr weit. Davon erfasst sind zum Beispiel auch die Daten, die im Zuge der Anmeldung für die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen erhoben werden. Daneben sind auch Nummern, Symbole und Kennzeichen geschützt, die für die Person vergeben werden, um sie für gesundheitliche Zwecke identifizieren zu können. Dabei ist es ganz gleich, ob die Daten von dem Arzt, Krankenhaus, einem Medizinprodukt oder aus der Fitness-App stammen.

Jede Datenverarbeitung muss im deutschen Recht gerechtfertigt sein. Mögliche Erlaubnisgründe sind die Einwilligung des Betroffenen oder aber ein gesetzlich geregelter Erlaubnistatbestand. Im Bundesdatenschutzgesetz existiert ein solcher Erlaubnistatbestand speziell für den Behandlungsvertrag (§ 28 VII BDSG). Dieser Erlaubnistatbestand soll der besonderen Sensitivität der Gesundheitsdaten gerecht werden.

Allerdings kann hierdurch keine Datenverarbeitung zu nicht-indizierten Eingriffe legitimiert werden, weil diese nicht den aufgezählten Zwecken der Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Diagnostik oder der Behandlung oder Verwaltung von Gesundheitsdiensten dient. Hier bleibt also nur der Rückgriff auf die Einwilligung. Auch in der neuen Datenschutz-Grundverordnung heißt es in Art. 9 II lit. h, dass die Verarbeitung von Gesundheitsdaten den Zwecken der Gesundheitsvorsorge, der Arbeitsmedizin, der Beurteilung der Arbeitsfähigkeit, der medizinischen Diagnostik und dergleichen dienen muss. Somit ist der Fall des Enhancements auch nicht von Art. 9 II lit. h DSGVO erfasst.

Im Übrigen kann es entscheidend sein, zu welchem Zweck der nicht-medizinisch indizierte Einbau von Implantaten erfolgt. Tatbestandlich ist nämlich jeder ärztliche Eingriff zunächst einmal eine Körperverletzung. Der Patient kann aber in die Behandlung einwilligen; dies ist nur dann nicht möglich, wenn die Behandlung gegen die guten Sitten verstößt. Und bei nicht-medizinisch indizierten Einsätzen von Implantaten wären durchaus Beispiele vorstellbar, die gegen die guten Sitten verstoßen.

Ist denn ein permanent in einen menschlichen Körper eingebautes informationstechnisches System ein Körperbestandteil?

Manche Menschen, die sich Implantate einsetzen haben lassen, bezeichnen sich heute schon als „Cyborgs“. Das ist ein ganz neues Selbstverständnis. Aus rechtlicher Sicht bereitet es Schwierigkeiten, wie Implantate im Menschen einzuordnen sind. Nach der überwiegenden Ansicht werden Implantate, die dauerhaft mit dem Körper verbunden sind, Körperbestandteile und sind keine Sachen mehr.

Die Gegenmeinung will danach unterscheiden, ob das Implantat als Ersatz für einen Körperteil dient und damit Körperbestandteil wird oder aber ob es nur den Körper unterstützt und damit Sache bleibt. Wenn es ein Hilfsmittel ist, wozu manche auch den Herzschrittmacher zählen, dann soll es nach letzterer Ansicht eine Sache bleiben.

Wenn man annimmt, dass Implantate, die nur unterstützend wirken, Sachen bleiben, können auch Dritte daran ein Pfandrecht haben oder sich das Eigentum an dem Implantat vorbehalten, weil es immer noch Sache im Sinne des Rechts ist. In der Praxis wird aber natürlich trotzdem niemand einfach das Implantat ausbauen können.

Was ist aus rechtlicher Perspektive der Unterschied in der Bewertung von medizinischen Daten eines Menschen, wenn sie aus Krankenakten oder Fitness-Armbändern stammen, im Vergleich beispielsweise zu Daten aus Neuro-Implantaten?

Während man die Fitness-Armbänder bewusst abnehmen kann, ist ein Implantat dauerhaft verbaut und kann demnach auch dauerhaft Daten versenden. Dem Nutzer dürfte es zumindest schwerer fallen, zu kontrollieren, ob sein Implantat gerade Daten erhebt und gegebenenfalls versendet. Implantate könnten wie andere Technologien zur Überwachung und zum Tracking genutzt werden. Und im Unterschied zu Fitness-Armbändern kann sich der Nutzer ihrer nicht so einfach entledigen.

Datenschutzrechtlich macht es zunächst keinen Unterschied, ob die Daten direkt aus dem Körper kommen oder durch Fitness-Armbänder gemessen werden. Beides sind Gesundheitsdaten. Daten aus dem Gehirn werden aber trotzdem in der Regel sensitiver sein als Daten aus dem Fitnessarmband.

Diese graduelle Unterscheidung kann sich dann auswirken, wenn es um die Anwendung der Erlaubnistatbestände geht. Weil die Erlaubnistatbestände ein Erforderlichkeitskriterium enthalten, das einen Abwägungsspielraum eröffnet, könnte man über diese Abwägung Daten aus dem Gehirn strenger schützen als Fitnessarmband-Daten. Daten aus dem Gehirn könnten auch schwerer zu anonymisieren sein beziehungsweise könnte eine Re-Identifikation möglich sein.

CC BY 2.0 via flickr/uwnews.

Wenn man bedenkt, dass der Mensch direkt aus seinem Körper, beispielsweise aus dem Gehirn, seine Daten preisgibt, kommt hinzu, dass es ihm schwerfallen könnte, zu kontrollieren, welche Daten und in welchem Umfang Daten entnommen werden. Vielleicht lassen sich durch diese Daten auch Rückschlüsse darauf ziehen, ob der Nutzer in einem bestimmten Zusammenhang beispielsweise lügt. Das Recht kennt aber Situationen, in denen der Mensch schweigen oder die Unwahrheit sagen darf. Er muss sich beispielsweise nicht selbst belasten und er muss auch nicht auf unrechtmäßige Fragen im Bewerbungsgespräch antworten.

Je nachdem, wie sich der Einsatz von Implantaten weiterentwickelt, könnten diese Rechte in Gefahr sein. Man kann bereits die Neurotransmitterkonzentration im Gehirn messen. Durch Neurotransmitter lassen sich aber Rückschlüsse auf Emotionen ziehen. Hieraus ergeben sich ganz neue Einsatzmöglichkeiten, aber auch Gefahren.

Gedanken und Gefühle stehen beide mit der Menschenwürde in Verbindung und zählen zu einem Bereich, der unantastbar ist. Zudem ist daran zu denken, dass sich durch die Daten aus dem Gehirn vielleicht bestimmte Veranlagungen erkennen lassen, die sich aber unter Umständen gar nicht vollständig entwickeln. Dann wäre fraglich, wie mit solchen Informationen umzugehen ist.

Ein gravierender Unterschied, unabhängig vom Datenschutzrecht, ist, dass Implantate natürlich ganz andere Risiken beinhalten. So birgt die Tiefenhirnstimulation das Risiko, die Persönlichkeit zu verändern. Das ruft brisante Fragestellungen hervor: Ist das noch „derselbe Mensch“, der handelt? Kann er für sein Handeln verantwortlich gemacht werden? Darf ich den Menschen zu irgendwelchen Zwecken auf diese Art verändern, also beispielsweise Soldaten für den Kampfeinsatz?

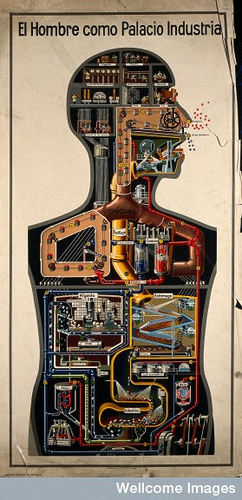

CC BY-NC-ND 2.0 via flickr/Wellcome Images

Mit gemischten Gefühlen kann man in diesem Kontext auch Vorhaben großer Konzerne sehen, deren Umgang mit Daten bereits kontrovers diskutiert wird. So will etwa Alphabet (Google) eine Kontaktlinse für Diabetiker, die den Glukosegehalt misst und den Nutzer warnen kann, auf den Markt bringen. Genau beobachtet werden sollte also, wohin die sensitiven Daten letztendlich gelangen und wozu sie genutzt werden.

Clouds und externe Dienstleister

Neben den Fragen des Schutzes der Menschenwürde und datenschutzrechtlichen Fragen: Können Sie eine Einschätzung geben, wie es um die IT-Sicherheit der heute schon verwendeten IT-Enhancements für Menschen steht?

Es wurden tatsächlich zu Demonstrationszwecken schon Hacker-Angriffe auf Implantate wie Herzschrittmacher getätigt. Dementsprechend gibt es bereits auch Forschungsprojekte, die sich zum Ziel gesetzt haben, die IT-Sicherheit zu verbessern. So kooperiert beispielsweise Kaspersky mit dem schwedischen Bio-Hacker-Kollektiv Bionyfiken, um Sicherheitslücken zu schließen.

Dabei gilt es nicht nur, die Implantate selbst vor unbefugten Zugriffen zu schützen. Die Daten werden auch in Clouds oder bei externen Dienstleistern gespeichert. Es wird zudem immer klarer, dass keine allgemeingültigen technischen Standards in der Branche existieren.

Kritisch ist bei Implantaten auch der Bereich des Telemonitoring zu sehen. In manchen Telemonitoringsystemen werden Daten über Bluetooth übertragen oder die Daten werden über das Mobilfunknetz oder eine Standardtelefonleitung an den Server übermittelt. Um Sicherheit zu gewährleisten, sollte eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwendet werden. Zudem wissen wohl die Wenigsten, wo die Server sich befinden, an die die Daten gesendet werden.

Noch kritischer wird es, wenn im Telemonitoring das eigene Smartphone des Patienten eingesetzt wird. Dann kommt es darauf an, dass der Patient selbst sein Smartphone ausreichend gesichert hat. Dazu muss er sich aber der Gefahren und Risiken bewusst sein.

Dass vor allem auch die Aufklärung über die Funktionsweise und Ausstattung von Implantaten fehlt, zeigt das Beispiel der Norwegerin Marie Moe, die erst nach eingehender Recherche herausfand, dass ihr Schrittmacher zwei, statt der einen, ihr bekannten, Drahtlos-Schnittstelle hat. Marie Moe beschäftigt sich aber beruflich mit Informationssicherheit und setzte sich aus diesem Interesse heraus näher mit ihrem Herzschrittmacher auseinander.

Es ist zu bezweifeln, dass der durchschnittliche Implantat-Träger überhaupt Ahnung von der Funktionsweise und Ausstattung seines Implantats hat, geschweige denn weiß, ob sein Implantat vor Zugriffen und Manipulation ausreichend geschützt ist.

Genauso wenig transparent ist für den Nutzer auch, welche Daten übertragen werden und wo diese letztendlich gespeichert und verarbeitet werden. Selbst die behandelnden Ärzte werden vermutlich nicht einmal über dieses Wissen in vollem Umfang verfügen.

Die Öffentlichkeit ist bislang zu wenig sensibilisiert für diese Gefahren und Risiken im Bereich der Implantate und des Enhancements. Hersteller behandeln zwar ausführlich den Nutzen ihrer Telemonitoring-Systeme und Implantate und geben auch ihre Einschätzungen zu medizinischen Risiken. Die IT-sicherheitsrechtliche Komponente fristet hingegen ein Schattendasein.

Insgesamt müssten Hersteller stärker in die Pflicht genommen werden, die IT-Sicherheit zu gewährleisten. Diese auch in § 9 Bundesdatenschutzgesetz normierte Pflicht trifft die Datenverarbeitungsstelle oder den Auftragsdatenverarbeiter. Der Hersteller dürfte aber in den wenigsten Fällen eine der beiden Kategorien erfüllen. Somit besteht im Bereich der IT-Sicherheit durchaus noch Regulierungs- und Nachbesserungsbedarf bei IT-Implantaten.

Fernmessungen von Hirnströmen könnten auch ohne Implantate zu einem großen Problem werden. Für die Zukunft könnte das Verschlüsseln von Gedanken relevant werden. Das geht wohl nur als sehr fortgeschrittener Cyborg (nicht mit dem popligen Wissen von heute), wenn überhaupt, vielleicht ist doch ein fortentwickelter Aluhut die bessere Idee.