In ihrem Koalitionsvertrag 2013 kündigten CDU, CSU und SPD die Einführung einer Bildungs- und Wissenschaftsschranke an und bereits im Frühjahr 2014 legte Katharina de la Durantaye von der HU Berlin einen umfassend begründeten Regelungsvorschlag diesbezüglich vor. Mehr als zwei Jahre später folgt auf de la Durantayes juristische Expertise eine ausführliche ökonomische Analyse (PDF) derselben Materie unter Leitung des Düsseldorfer Wettbewerbsökonomen Justus Haucap. Beide Studien waren vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) beauftragt worden.

Im Ergebnis kommen Haucap und KollegInnen mit primär ökonomischer Brille zu sehr ähnlichen Schlussfolgerungen, wie de la Durantaye in ihrer juristischen Arbeit, und befürworten aus wohlfahrtsökonomischer Sicht die Einführung einer allgemeinen und damit umfassenderen Bildungs- und Wissenschaftsschranke:

Aus wohlfahrtsökonomischer Sicht ist zudem anzumerken, dass der gesamtgesellschaftliche Nutzen auch dadurch steigt, dass mit den eingesetzten Mitteln mehr Nutzer einfacher auf Publikationen zugreifen können. Dadurch sinken unnötige Transaktionskosten, der Zugang zu wissenschaftlicher Literatur wird einfacher und benutzerfreundlicher durch einfachere Regelungen, was wiederum den wissenschaftlichen Output anregt und das Lernen erleichtert. Durch eine Schranke wird das Merkmal der Nicht-Rivalität Güter wieder stärker hervorgehoben und das geschaffene Monopol und sein potenzieller Missbrauch wieder zurückgedrängt. (S. 9)

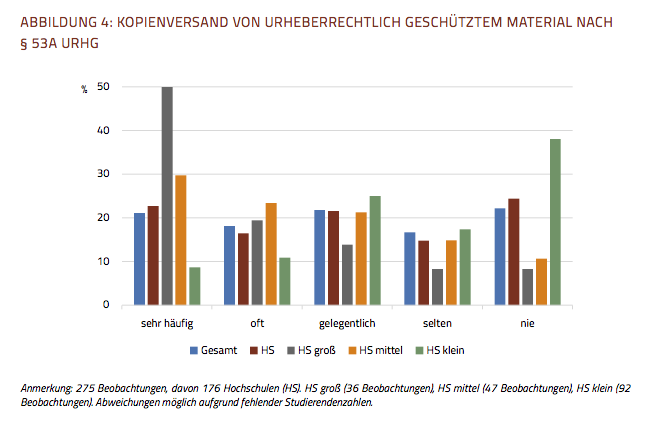

Datenbasis für die Untersuchung ist eine Befragung von 303 wissenschaftlichen Bibliotheken und 133 Stadtbibliotheken. Während sich letztere noch klar in der Printwelt bewegen, geben die wissenschaftlichen Bibliotheken an Hochschulen und Forschungsinstituten bereits 40 % ihrer Erwerbsmittel für elektronische Zeitschriftenabos (30,7 %) und E-Books aus. Für deren Arbeit sind auch Ausnahme- und Schrankenregelungen im Urheberrecht von größerer praktischer Relevanz (siehe auch Abbildung zu Nutzungshäufigkeit). Vor allem die Regelungen zum Versand und Verleih digitaler Kopien werden hier als unzureichend angesehen:

Als zentraler Kritikpunkt haben sich indes die Bestimmungen hinsichtlich des Kopienversandes auf Bestellung herauskristallisiert (§ 53a UrhG), welche die Bibliotheken dazu veranlassen, elektronisch verfügbare Artikel entweder in Papierform oder als eingescannte Version mit mangelnder Qualität zur Verfügung zu stellen. Auch die Fernleihe von E-Books ist i. d. R. nicht erlaubt, was die Bibliotheken wiederum zwingt, sich die jeweiligen E-Books selbst anzuschaffen. (S. 8)

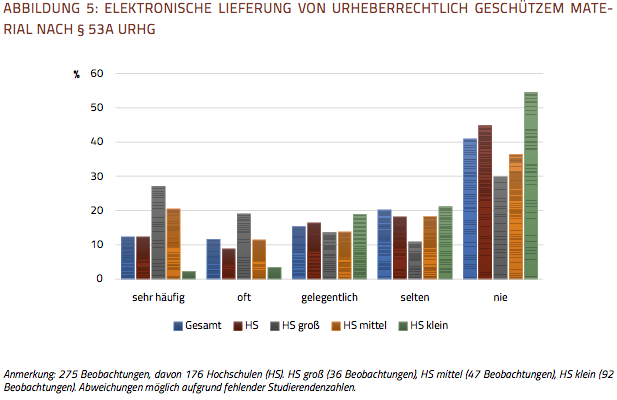

Hauptgrund dafür, dass Texte von Bibliotheken im Jahr 2016 anstatt per E-Mail lieber per Post oder Fax (!) verschickt werden, ist, „dass die Bibliotheken sich nicht in der Lage fühlen, eine gerichtsfeste Prüfung des Offensichtlichkeits- und Angemessenheitskriteriums [des § 53a Abs. 1 S. 3 UrhG, Anm.] durchzuführen“ (S. 31). Letztlich liefern rund die Hälfte der befragten wissenschaftlichen Bibliotheken überhaupt nie Texte elektronisch:

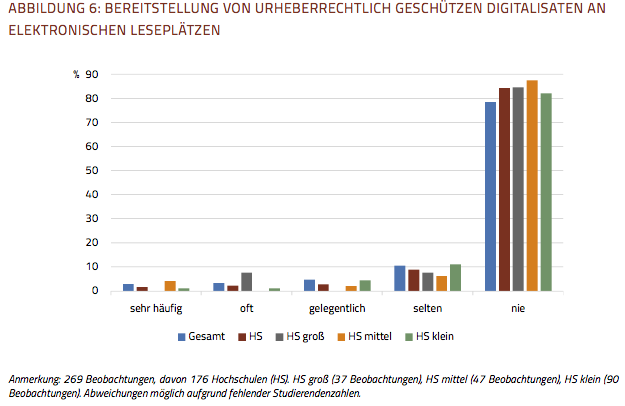

Noch weniger genutzt wird das Recht von Bibliotheken, ihre Werke an elektronischen Leseplätzen bereitzustellen:

Grund hierfür ist, dass die Zugänglichmachung nur in den Räumlichkeiten der Bibliothek erlaubt ist, aber nicht einmal die Bereitstellung im Campusintranet.

Im Text der Studie findet sich deshalb auch durchwegs heftige Kritik der befragten Bibliotheken an Ausgestaltung und Praxisuntauglichkeit der bestehenden Ausnahmebestimmungen für Bildung und Wissenschaft im Urheberrecht:

„§ 53 ist für den Laien KOMPLETT unverständlich, weil die wirkliche Anwendbarkeit erst durch die viele Einschränkungen im § ersichtlich wird weil auch JURISTEN OHNE Kommentare häufig nicht Bescheid wissen.“ (S. 41)

Ganz allgemein sehen sich offenbar zahlreiche Institutionen „ohne größere Rechtsabteilungen […] nicht mehr in der Lage, die urheberrechtliche Lage einzuschätzen.“ (S. 38)

Die Nutzung vorhandener Ausnahmebestimmungen im Urheberrecht wird in der Regel durch gesetzliche Vergütungsansprüche vergolten (siehe S. 56 für eine Übersicht). Aber auch jenseits solcher Vergütungsansprüche wäre eine Ausdehnung von Schrankenregelungen keine große Gefahr für Wissenschafts- und Bildungsmedienverlage. Hinsichtlich letzterer halten Haucap und KollegInnen fest:

Sollte es durch die Streichung des § 53 Abs. 3 Satz 2 UrhG und die Aufweichung der Vervielfältigungsgrenze in § 53 Abs. 3 zu einem Anstieg des Kopieraufkommens und damit zur Beeinträchtigung des Primärmarktes für Bildungsmedien kommen, ist damit zu rechnen, dass die Bildungsmedienverlage die Preise für Neuerscheinungen sowie aktualisierte und überarbeitete Auflagen für alle Nachfrager gleichermaßen anheben werden mit dem Ziel, die Wirkung der Schranke im Hinblick auf den Umsatz im besten Fall zu neutralisieren. Bildungsmedienverlage verfügen über Marktmacht. (S. 71)

Für Wissenschaftsverlage stellt sich die Situation ähnlich dar (siehe S. 101 ff.), auch „[d]iese verfügen über Marktmacht“ (S. 106) und „[e]s ist unwahrscheinlich, dass die Erweiterung der Schranken des Urheberrechts die Marktmacht der Wissenschaftsverlage zu durchbrechen vermag“ (S. 115). Wobei „[a]uffällig ist, dass über alle Wissenschaftsdisziplinen hinweg Zeitschriften kommerzieller Verlage wesentlich teurer sind, als die nicht-kommerzieller Verlage“ (S. 110), was angesichts vergleichbarer Kostenstrukturen und Qualität den Verdacht nährt, „dass einzelne Zeitschriften ihre Marktmacht missbrauchen, um insbesondere institutionelle Nachfrager auszubeuten“.

Allerdings könnte eine Ausdehnung der Schranken dazu führen, dass die Kosten für deren Vergütung steigen und es deshalb zu einer „Umverteilung der Kosten für Wissenschaftsliteratur […] vom Privatsektor in den öffentlichen Sektor“ kommen dürfte, da Pauschalvergütungen in der Regel von öffentlichen Trägern bezahlt werden müssen.

Fazit

Es sind vor allem die Befragungsergebnisse und die darin formulierten, konkreten Kritikpunkte am bestehenden Wissenschaftsurheberrecht, die den diesbezüglichen Reformbedarf deutlich machen. Aber auch darüber hinaus liefert die Studie einen reichhaltigen Datenschatz (u.a. auch eine aktuelle Übersicht zu Lernmittelfreiheit nach Bundesland, S. 69), der einer Versachlichung der Urheberrechtsdebatte zumindest im Bildungs- und Wissenschaftsbereich zuträglich sein sollte. Zugespitzt lässt die Analyse den Schluss zu, dass es selbst bei noch so weitreichenden und allgemeinen Schrankenregelungen zu keinen nennenswerten Erlöseinbußen bei den Bildungs- und Wissenschaftsverlagen kommen würde, jedenfalls aber zu keinem Rückgang an Publikationsquantität und -qualität. Damit hat die Politik eine belastbare empirische Grundlage für einen mutigen Schritt in Richtung eines zeitgemäßen Wissenschaftsurheberrechts, sei es wie von Katharina de la Durantaye in ihrer Studie bereits konkret vorgeschlagen oder in Form einer noch weitreichenderen, allgemeinen Bildungsschranke. Jetzt muss die große Koalition nur noch das tun, was sie in ihrem eigenen Koalitionsvertrag versprochen hat.

Eine Ergänzung

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr, daher sind die Ergänzungen geschlossen.