Open Access, das heißt der freie digitale Zugang zu wissenschaftlichem Wissen, ist gerade in Deutschland ein vernachlässigtes Thema. Anlässlich der internationalen Open-Access-Woche 2014 wollen wir mit einer dreiteiligen Artikelserie in die Debatte um Open Access einführen.

Dies ist ein Gastbeitrag von Jeanette Hofmann und Benjamin Bergemann aus der Projektgruppe Politikfeld Internet am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Der Text basiert auf Recherchen für einen Artikel im Band „Thomas Dreier/Veronika Fischer/Anne van Raay/Indra Spiecker gen. Döhmann (Hrsg.), Zugang und Verwertung öffentlicher Informationen, Nomos Verlag Baden-Baden, 2015.“ (im Erscheinen).

Einleitung: Open Access wider die Umzäunung des Wissens?

Aus der Ferne besehen mag das akademische Publikationswesen Kopfschütteln auslösen. Zunächst werden öffentliche Mittel bereitgestellt, damit die Wissenschaft forschen und ihre Ergebnisse veröffentlichen kann. Nachdem die WissenschaftlerInnen ihre Beiträge bei Zeitschriften eingereicht und den Verlagen die Verwertungsrechte für die Veröffentlichung übertragen haben, kaufen die Universitätsbibliotheken dieses Wissen wieder zurück – zu Preisen, die die Verlage festlegen. Die öffentliche Hand zahlt also mehrfach, erst für die Produktion wissenschaftlichen Wissens und anschließend für dessen Zugänglichmachung.

Die Open-Access-Bewegung will Alternativen zu den Regeln des Zeitschriftenmarktes entwickeln. Ihr Ziel besteht in einem ungehinderten Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und, dieser Aspekt gerät gelegentlich aus dem Blick, möglichst umfangreichen Nachnutzungsmöglichkeiten für Dritte. Öffentlich finanzierte Forschung soll im Internet frei zirkulieren können und die wissenschaftliche Kommunikation nicht länger durch Verlage kontrolliert werden. Die Vorzüge von Open Access (OA) liegen auf der Hand: Die Allgemeinheit bekommt Zugang zu wissenschaftlichem Wissen, die Kosten für dessen Verbreitung sinken und der Wissensfluss innerhalb der akademischen Welt wird erleichtert.

Auch wenn OA nicht nur Freunde hat und seine Durchsetzung in den jeweiligen Ländern und Disziplinen sehr unterschiedlich verläuft, weisen die Statistiken doch durchweg nach oben. Eine zunehmende Zahl von Forschungs- und Forschungsförderorganisationen forcieren OA durch spezielle Regelungen, die sogenannten OA-Mandate und Empfehlungen. Die Erfolgsgeschichte von OA innerhalb der letzten 10 Jahre erstaunt, weil sie dem vielfach diagnostizierten Trend der Ausdehnung des Urheberrechts (Propertisierung) in der Informationsgesellschaft widerspricht. James Boyle, einer der bekanntesten Vertreter dieser These meint, dass wir im Internetzeitalter eine zweite Phase der Privatisierung kollektiver Güter durchlaufen. So wie einst die Aristokratie Weideland und Weiher einfriedete, beobachten wir heute die Umzäunung von „intellectual commons“. Man denke nur an die Debatten um das Leistungsschutzrecht oder ACTA.

In dieser Artikelreihe fragen wir uns, warum ausgerechnet der Bereich des wissenschaftlichen Wissens eine Ausnahme von der allgemeinen Ausweitung des Urheberrechts darstellen sollte. Und, wenn dem so sei, welche Tücken hat der Weg in den Mainstream für OA? Der erste Teil der Serie widmet sich dem Markt für wissenschaftliche Zeitschriften. Die sogenannten „Journals“ dokumentieren heute das Gros des wissenschaftlichen Wissensgewinns. Der hohe Konzentrationsgrad und die immensen Gewinnspannen auf dem Journalmarkt vermitteln einen Eindruck von dem starken Gegenwind, der OA entgegenweht.

Vom Gift Exchange zu Big Deals: Die Privatisierung des akademischen Publizierens

Der Markt für wissenschaftliche Zeitschriften ist noch relativ jung. Bis Ende der 1960er Jahre wurden akademische Journale überwiegend von den Fachgesellschaften der einzelnen Disziplinen herausgegeben. Wissenschaftliche Werke galten als öffentliche Güter, die in öffentlichen Einrichtungen erzeugt und nach dem Prinzip des „gift exchange“ verbreitet wurden: WissenschaftlerInnen geben Zugang zu ihren Forschungsergebnissen und erhalten im Gegenzug die der anderen. Das heißt, die Kontrolle über den akademischen Wissensfluss lag in den Händen der Organisationen, die auch die Inhalte produzierten. Bis heute sind weite Teile des akademischen Betriebs nicht-marktförmig organisiert. Die Privatisierung des Handels mit wissenschaftlichen Zeitschriften bildet eine gewichtige Ausnahme davon.

Akademische Zeitschriften standen im Ruf eines wenig lukrativen Geschäfts, weil ihr Inhalt sehr speziell und die Abnehmerschaft entsprechend klein war. Mehrere Faktoren trugen dazu bei, dass sich trotzdem ein Markt für akademische Journale formieren konnte. Eine große Rolle spielte die anhaltende Expansion der Universitäten im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts, die für einen stetigen Anstieg der Nachfrage sorgte. Gleichermaßen wichtig war die Einführung des Science Citation Indexes (SCI) im Jahre 1963. Der SCI ist ein bibliometrisches Instrument, das ursprünglich entwickelt wurde, um die relevantesten Zeitschriften der einzelnen Disziplinen zu identifizieren. Der SCI fasste die bestehenden Zitationsregister erstmals zu einem übergreifenden Index zusammen und schuf auf diese Weise das Konstrukt der „core journals“, ein neues „generic concept with universal claims“, wie Jean-Claude Guédon feststellt (PDF):

„Core science“ suddenly existed and it could be displayed by pointing to a specific list of publications.

In dem Maße, in dem der SCI zum allgemein akzeptierten Auswahlkriterium für relevante, unverzichtbare Zeitschriften avancierte, entwickelten sich die „core journals“ zu einer Art Monopolgut. Die Zeitschriften, die laut SCI den Forschungsstand der Disziplinen repräsentieren, sind durch andere Zeitschriften nicht ersetzbar; Bibliotheken müssen ihren Nutzern den Zugang zu diesen ermöglichen – gleichgültig wie hoch der Preis dafür ist. Die Nachfrage nach den wichtigen Zeitschriften ist – ökonomisch formuliert – unelastisch geworden. Zusammengenommen machten die internationale Expansion von Bildung und Forschung und der SCI wissenschaftliche Zeitschriften lukrativ. In der Folge begannen die Verlage gezielt, Journale aufzukaufen.

Den Fachgesellschaften schien der Verkauf der Journale zunächst vorteilhaft, weil er finanzielle und administrative Entlastung vom Publikationsgeschäft versprach. Es dauerte allerdings nur wenige Jahre, bis sich die Schattenseiten der Privatisierung bemerkbar machten. Wissenschaftliche Einrichtungen verloren die Kontrolle über den Zugang und die Verbreitung wissenschaftlichen Wissens. An die Stelle des „gift exchange“ trat die Macht der Verwertungsrechte, die AutorInnen an die Verlage abtreten. Innerhalb kurzer Zeit begannen die Zeitschriftenpreise drastisch zu steigen und bereits in den 1970er-Jahren kündigte sich die sogenannte Zeitschriftenkrise an: Moderat wachsenden Bibliotheksbudgets standen explodierende Subskriptionskosten gegenüber. Tatsächlich erhöhten sich die durchschnittlichen Preise für Zeitschriften seit den 1970er-Jahren um ein Vielfaches stärker als die Verbraucherpreise. Allein zwischen 1990 und 2000 stiegen sie laut einem OECD-Bericht um etwa 180%. Andere Autoren sprechen für den Zeitraum zwischen 1986 und 2003 von ca. 300% Preissteigerung.

Die Privatisierung der wissenschaftlichen Zeitschriften konnte weder gestoppt, noch konnten ihre Auswirkungen ernsthaft eingedämmt werden. Hinzu kommt ein Lock-in-Effekt, der durch die neue Rolle der Core Journals im Rahmen der Qualitätsmessung akademischer Leistungen verursacht wurde: In vielen Disziplinen avancierte das Ranking von Artikeln und Autoren auf der Basis der Impact Faktoren von Zeitschriften zum allgemeinen, karriereentscheidenden Standard.

Im Zuge der Digitalisierung haben sich die Geschäftsmodelle verändert. Seit den 1990er Jahren hat der lizensierte Zugang zu digitalen Inhalten zunehmend den Verkauf von wissenschaftlichen Zeitschriftenabos abgelöst. Seit dem Ende der 1990er Jahre beginnen die Verlage, sogenannte „Big Deals“ mit Bibliotheken zu verhandeln, die sich zu diesem Zweck nach und nach zu Konsortien zusammenschlossen. Big Deals sind langfristige Lizenzverträge, die den Zugang zu großen Zeitschriftenpaketen regeln. Big Deals verbessern zweifellos den Zugang zu Zeitschriften auch für kleine wissenschaftliche Einrichtungen. Allerdings sind Bibliotheken bei Big Deals gezwungen, ganze Zeitschriftenpakete zu erwerben. Sie bezahlen somit zwangsläufig auch für Journale, die sie nicht brauchen. Zudem gehen mit Big Deals Geheimhaltungsvereinbarungen („Non-Disclosure-Agreements“) und damit intransparente Preismodelle einher. Die Abhängigkeit von großen Verlagen bleibt somit bestehen.

Das Milliardengeschäft mit den wissenschaftlichen Zeitschriften

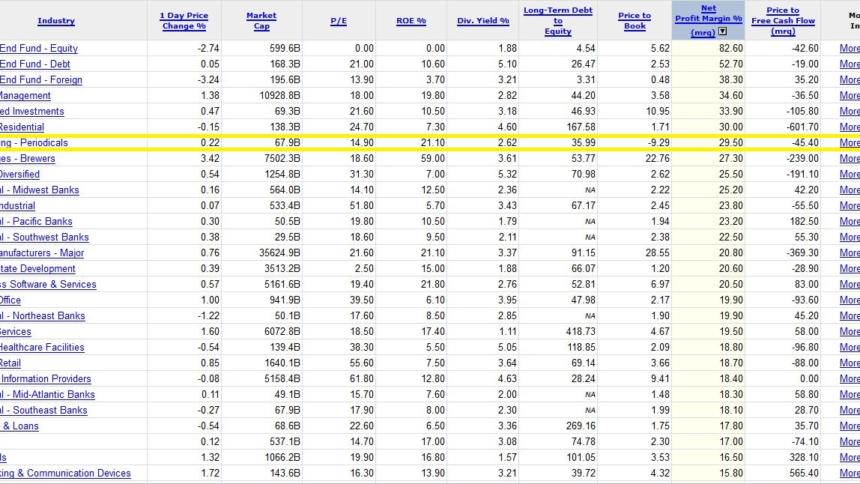

Heute bildet das Verlegen wissenschaftlicher Zeitschriften einen kleinen, aber hoch profitablen globalen Markt. Laut einem Report der International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers erwirtschafteten die Verlage 2011 einen weltweiten Umsatz von etwa 9,4 Milliarden USD, wobei mindestens 70% auf die Subskriptionsgebühren öffentlicher Bibliotheken zurückgehen. Schätzungen zufolge liegt die durchschnittliche Rendite der Verlage wissenschaftlicher Zeitschriften zwischen 20% und 30%. Eine beeindruckende Größe, wenn man bedenkt, dass nur sehr wenige Branchen derart lukrativ sind: Profitträchtiger als das Verlegen wissenschaftlicher Zeitschriften ist nur der Finanzmarkt (siehe Tabelle). Allerdings besteht zwischen den Verlagen ein erhebliches Gefälle. Während das Gros der 5.000 bis 10.000 Verlage kaum die Gewinnschwelle erreicht, weisen die „Big 5“ kontinuierliche Erlösspannen zwischen 35% und 40% oder sogar darüber hinaus aus.

Ermöglicht werden diese außerordentlichen Gewinne durch die unbezahlte Arbeit der zumeist öffentlich finanzierten WissenschaftlerInnen, die sowohl die Inhalte produzieren als auch die Qualitätskontrolle übernehmen. Die Verlage selbst „add relatively little value to the publishing process“, wie eine – viel zitierte, aber leider nicht online verfügbare – Analyse der Deutschen Bank nüchtern feststellt.

Nach einer Phase der Fusionen und Aufkäufe ist der wissenschaftliche Zeitschriftenmarkt heute durch einen hohen Konzentrationsgrad geprägt. In dieser Hinsicht ähnelt er der internationalen Musikbranche. Die fünf größten Verleger halten einen Marktanteil von etwa 35%. Die größten drei, Elsevier, Springer und Wiley-Blackwell, publizieren jeweils mehr als 2000 Journale und in 2011 immerhin 42% aller Artikel.

Der Markt für wissenschaftliche Zeitschriften bildet einen wichtigen Entstehungskontext für die Open-Access-Bewegung. Kennzeichnend für diesen Markt sind sehr stabile, wenig innovative, jedoch enorm profitable und oligopolförmige Strukturen. Die Marktmacht der Verlage beruht unter anderem darauf, dass die Autoren ihnen – in Abwesenheit eines effektiven Zweitveröffentlichungsrechts – üblicherweise die ausschließlichen Verwertungsrechte für ihre Werke übertragen. Die Verwertungsrechte bilden die Grundlage für die Lizenzbedingungen, mit denen die Verlage die wissenschaftliche Kommunikation einschließlich der Zugangs- und Nutzungsbedingungen von Werken weitgehend bestimmen. Die hohen Profite wiederum erklären sich aus einer Kombination von geringer Wertschöpfungsleistung und dem Monopolgüterstatus von Core Journals.

Die Open-Access-Bewegung entstand interessanterweise im gleichen Zeitraum wie die ersten kommerziellen Experimente mit der Vermarktung des elektronischen Zugangs zur wissenschaftlichen Literatur. In diesem Sinne stellen die Big Deals der Verlage und die akademische Open-Access-Bewegung zwei gegensätzliche Antworten auf die Digitalisierung der wissenschaftlichen Kommunikation dar. Im nächsten Teil unserer Serie geht es um die Geschichte und Etablierung von Open Access.

Einige (frei verfügbare) Referenzen

Zur Geschichte der wissenschaftlichen Zeitschriften:

Guédon, Jean-Claude (2001): In Oldenburg’s Long Shadow: Librarians, Research Scientists, Publishers, and the Control of Scientific Publishing [PDF]. Washington, D.C.: Association of Research Libraries.

Zur Zeitschriftenkrise:

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2005): Digital Broadband Content: Scientific Publishing [PDF]. OECD Publishing.

McGuigan, Glenn S/Russell, Robert D (2008): The business of academic publishing: A strategic analysis of the academic journal publishing industry and its impact on the future of scholarly publishing. In: Electronic Journal of Academic and Special Librarianship, 9 (3).

Zu den Big Deals:

Bergstrom, T. C./Courant, P. N./McAfee, R. P./Williams, M. A. (2014): Evaluating Big Deal Journal Bundles [PDF]. In: Proceedings of the National Academy of Sciences, 111 (26), 9425–9430.

Odlyzko, A. M. (2014): Open Access, Library and Publisher Competition, and the Evolution of General Commerce. In: Evaluation Review.

Zum derzeitigen Zeitschriftenmarkt:

Ware, Mark/Mabe, Michael (2009): The stm report. An overview of scientific and scholarly journal publishing. International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers.

Van Noorden, Richard (2013): The true cost of science publishing. Cheap open-access journals raise questions about the value publishers add for their money. In: Nature, 495 (7442), 426–429.

Es sollte auch noch erwähnt werden, dass

a) beim Peer Review die Wissenschaftler die dies machen, das ohne dafür entschädigt zu werden tun d.h. es kostet Arbeitszeit und damit wieder öffentliche Mittel…

b) die Verlage von den Autoren fertig erstellte Artikel verlangen d.h. weder Lektorat noch z.B. Übersetzung machen und

c) die Veröffentlichung bei diesen Verlagen zudem den Autoren auch etwas kostet.

Zudem wenn jemand wie ich eher an der Methodik z.B. Synthese von Farbstoffen usw. interessiert ist, er bei einem Paper vorher nicht weiß, ob er diesen Artikel brauchen kann und da sind die Preise für ein in der Universitätsbibliothek nicht vorhandenes Journal schlicht jenseits von Gut und Böse.

bombjack

Danke für den Kommentar. Alles richtig. Haben wir auch erwähnt, allerdings – zugegebenermaßen – nicht in der Ausführlichkeit, da der Fokus des Artikels dann doch etwas anders liegt.